《老子》与《诗》之关联的语文学考察

邓联合

摘要:《诗》作为基源性的中国文化经典,在先秦和汉代思想世界都具有广泛深刻的影响。《老子》全书虽未提及《诗》,但这并不意味着二者全无关联。基于语文学的视角,通过考察《老子》文本的演变历程,将不同的《老子》传本与《诗经》相对照,可以发现《诗》的文体形式、修辞手法以及某些特殊语汇不仅在不同时期的《老子》传本中都留下了痕迹,而且这些痕迹在从郭店本到王弼本的演变中还越来越多地出现。这表明《诗》是《老子》文本历史性生成的过程中不可或缺的背景性经典,《老子》不仅成书之初就已受到《诗》的影响,而且这种影响在此后的文本演变中还愈加深入。

关键词:老子;诗;文体;修辞;语汇

作者简介:邓联合,哲学博士,(珠海 519082)中山大学哲学系(珠海)教授。

基金项目:国家社会科学基金项目“王夫之《庄子解》注释与疏义”(19BZX064)

《诗经》之名确立于汉武帝时期,此前它被称为《诗》或《诗三百》。作为早期经典,《诗》不仅是先秦诸子共享的思想资源,更是那个时代“士以上阶层的最重要的通识教育科目”,习《诗》、诵《诗》则是贵族间“文化交往和语言交往的基本方式和手段”[1],故孔子曰“不学诗,无以言”(《论语·季氏》)。关于《诗》对古代学者的深刻影响,清代学者刘开说:

“夫古圣贤立言,未有不取资于是《诗》者也。道德之精微,天人之相与;彝伦之所以昭,性情之所以著;显而为政事,幽而为鬼神,于《诗》无不可证。故论学论治,皆莫能外焉。”[2]

确如刘开所言,先秦诸子著述多引《诗》、论《诗》,其中尤以儒家为甚。从道家学派来看,即便是对推重《诗》的儒家多作激烈批评的《庄子》,也不仅数次明确提及《诗》,其思想和文本还与《诗》有着微妙的隐性关联。[3]迥异于《庄子》,《老子》全书对《诗》却只字未提[4],无论是以褒或贬的方式,但这并不意味着二者全无关联。事实上,就老子本人而言,身为主藏书之事的“周守藏室之史”(《史记·老子列传》)或所谓“征藏史”(《庄子·天道》),他必定熟知《诗》,并极有可能一定程度上受到《诗》的影响。

先看一条春秋时期史官引《诗》论事的记载。据《左传·昭公三十二年》,赵简子问史墨:“季氏出其君,而民服焉,诸侯与之,君死于外,而莫之或罪也。”史墨对曰:“社稷无常奉,君臣无常位,自古以然。故《诗》曰:‘高岸为谷,深谷为陵。’三后之姓,于今为庶。”史墨所引《诗》句见小雅《十月之交》。从《左传》的这条记载可以看出:首先,史官群体不仅熟悉《诗》,而且擅长发掘和运用某些诗句蕴涵的哲理,以“断章取义”的方式推类论说现实政治问题;其次,史墨所引《诗》句“高岸为谷,深谷为陵”近通于《老子》的相反相生思想,如第二章所说“高下相倾”。[5]

此外,《庄子》外篇所载老子与孔子涉及《诗》的两则对话也值得关注。其一,《天运》篇:

“孔子谓老聃曰:‘丘治《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经,自以为久矣,孰知其故矣……’老子曰:‘……夫六经,先王之陈迹也,岂其所以迹哉!今子之所言,犹迹也。’”

其二,《天道》篇:

“孔子西藏书于周室……往见老聃,而老聃不许,于是繙十二经以说。老聃中其说,曰:‘大谩,愿闻其要。’”

这里所说的“十二经”虽所指不详,且与《天运》篇提及的“六经”极可能都是晚出的儒家经典总名[6],但想必其中包括《诗》。这两则对话虽皆为真假难定的寓言,但至少表明一点:在“诋訿孔子之徒,以明老子之术”(《史记·庄子列传》)的庄子学派看来,老子熟悉《诗》的内容和精神旨趣,故而贬其为“先王之陈迹”。

基于上述原因,笔者认为,虽然《老子》未曾提及《诗》,但鉴于《诗》对包括老子在内的先秦诸子以及它在汉代升格为“经”之后对学者所具有的广泛、持久的影响,如果仔细考察《老子》从郭店本到王弼本的复杂演变历程,将不同时期的《老子》传本与《诗经》相对照,那么就会发现《老子》在成书之初就已受到《诗》的影响,并且这种影响在此后的文本演变中还愈加深入。本文拟从语文学的进路探讨《老子》与《诗》的关联,二者的思想关联暂存而不论。

一、文体

关于《老子》的文体,学界曾有不同看法。在上世纪的老学论争中,顾颉刚认为《老子》是赋体,而赋体乃战国末期的新兴文体,故《老子》应成书于《吕氏春秋》与《淮南子》之间;[7]冯友兰认为《老子》应成于《论语》《孟子》后,非问答体,而是属于战国时期的“简明之‘经’体”;[8]钱穆认为诗、史、论是古代文体演进的三种先后形态,记言记事之“史体”必晚于诗,论又晚于史,而《老子》之文体乃“论之尤进”者,故应晚出于《孟子》《荀子》后。[9]对于这些论断的疏失处,詹剑锋已作出有力辩驳[10],兹不赘述。

检讨顾、冯、钱的上述观点可见,三位学者都把《老子》的文体性质与其成书年代这两个不同问题并合讨论。他们之所以断定《老子》成书较晚,且误认其文体为赋、经或论,一个重要原因在于他们未能得见战国写本的郭店《老子》[11],其所依据的都是较晚的汉魏时期的王弼本。1990年代,郭店本的面世从根本上推翻了各种《老子》晚出说,同时为我们考察该书的本貌提供了直接的文本依据。老子为春秋晚期的史官,因此讨论《老子》(尤其是早期传本)的文体特点及其生成背景,较为切当的方法是把郭店本与春秋时期的史官言论相对照。

史官的一个重要职责是“执古之道,以御今之有”(《老子》第14章),或推“天道”以明人事,即通过援引过往的社会历史经验和政治教训,或基于他们所洞见的“天道”——宇宙万物的普遍法则,对统治者的行为提出解释、批评或箴谏。从《左传》《国语》所载史官言论可见,其所述多有较为抽象且高度凝练、蕴意精深的断语或格言,这些断语或格言往往是史官针对现实所作的政治和道德话语演绎的前提性法则。例如,《左传》:“史佚有言曰:‘无始祸,无怙乱,无重怒。’”(僖公十五年)“(史墨)对曰:‘物生有两、有三、有五、有陪贰。故天有三辰,地有五行,体有左右,各有妃耦。王有公,诸侯有卿,皆有贰也。’”(昭公三十二年)《国语》:“史佚有言曰:‘动莫若敬,居莫若俭,德莫若让,事莫若咨。’”(《周语》)“史苏朝,告大夫曰:‘……伐木不自其本,必复生;塞水不自其源,必复流;灭祸不自其基,必复乱。’”(《晋语》)将史官的这类言论与郭店本乃至王弼本《老子》的大多数篇章相对照,可发现二者的言说风格非常相似,以至于如果把这类史官言论写入《老子》,也不会显得扞格不入。其不同在于,郭店本《老子》展开了形而上的深邃思考,并创造性地将“道”树立为独立自存的本体,提出了“有状䖵成,先天地生……未知其名,字之曰道”“反也者,道动也”“道恒亡名”(《老子》甲组)[12]等重要思想,因此属于哲学文本,而非史官话语的简单汇编之作。

郭店本《老子》的文本形式虽然总体上可归为与史官话语相类的格言体,但其中许多篇句已不同程度地表现出诗的特点。一般来说,诗区别于其他文体的特点是抒情化、形象化,且句式规整、注重韵律和修辞。以下首先从句式和韵律两个方面分析《诗》对《老子》的影响。

(一)句式。据刘笑敢统计,在《诗经》的305篇诗中,有152篇是纯粹的四言诗,140篇以四言为主,杂以三言、五言、六言或七言,只有13篇是其他形式的杂言诗。也就是说,《诗经》是以四字句为主,并辅以其他变化。依此来看郭店本《老子》,其句式虽长短错杂不一,但三组简文中像《诗经》那样的整齐、连续的四字句也不可谓少。例如,甲组:“绝智弃辩,民利百倍;绝巧弃利,盗贼亡有;绝伪弃诈,民复孝慈。”“果而弗伐,果而弗骄,果而弗矜。”乙组:“明道如昧,夷道如繢,□道若退。上德如谷,大白如辱……建德如□,□真如愉。大方亡隅,大器曼成,大音祇声,天象亡形。”“大成若缺,其用不敝;大盈若盅,其用不穷。大巧若拙,大成若詘,大直若屈。”丙组:“故大道废,安有仁义;六亲不和,安有孝慈;邦家昏□,安有贞臣。”显然,在后世的帛书本以至王弼本中,整齐、连续的四字句更多,限于篇幅,此不详举。

(二)韵律。古今多有学者发现,《老子》文本的一大特点是入韵。例如,清人吕履恒说:“上下五千言,固多韵语。”[14]刘师培说:“周代之书,其纯用韵文者,舍《易经》《离骚》而外,莫若《老子》。”[15]此外,顾颉刚、胡适、钱穆、陈荣捷等学者也认为《老子》是押韵的。[16]按孙雍长的统计,《老子》全书用韵共计426处,其用韵特点是自由宽缓。[17]朱谦之在其著《老子校释》中除了以附录的形式详列《老子》全书韵例外,还特别指出了《老子》用韵与《诗经》之相合者。[18]更进一步,刘笑敢通过“穷尽性的统计比较”,发现《老子》的用韵方式更接近于《诗经》而不是《楚辞》,由此他推断“《老子》显然是在《诗经》的风格影响下的产物”[19]。笔者大致赞同前辈学者的这些看法,但认为其中有一点明显的不足:他们在探讨《老子》的韵律特点乃至其与《诗经》的关系时,所考察的对象文本都是王弼本,而郭店本不在其研究视野内。刘笑敢虽然注意到不同时期《老子》传本的语言差异,但受研究条件的限制,郭店本同样未被纳入其考察范围,他在分析《老子》与《诗经》的关系时,也只是尽可能地引用相对古朴的帛书本,同时偶尔参照王弼本。

事实上,即便从郭店本这一迄今所见最早的《老子》文本看,其中许多篇句的韵式已有受到《诗》之影响的显著痕迹。需要说明的是,刘笑敢的研究主要是基于王力《诗经韵读》、朱谦之《老子韵例》等前人成果,从句句入韵、叠句与叠韵、交韵、偶句韵、富韵、合韵等方面,详细探讨了《诗经》的韵式对《老子》的影响。笔者将借鉴这一研究进路,简要分析郭店本《老子》的韵律特点。

第一,句句入韵。郭店本《老子》是哲学文本而非诗歌,故其中的句句入韵相应地表现出灵活多样的特点,五句一韵、四句一韵、三句一韵、两句一韵之例都有出现。例如,甲组:“孰能浊以静者,将徐清;孰能安以动者,将徐生。保此道者不欲尚盈。”这是五句一韵。再如,甲组:“三言以为辨不足,或令之有乎属:视素抱朴,少私寡欲。”丙组:“無执,故無失也。慎终若始,则無败事矣。”这两例都是四句一韵。又如,乙组:“明道如,夷道如繢,□道若退。上德如谷,大白如辱,广德如不足,建德如□,□真如愉,大方亡隅,大器曼成,大音祇声,天象亡形。”这里先后出现了三句一韵、五句一韵、四句一韵的情况。两句一韵之例更多,如甲组“有状䖵成,先天地生”,“虚而不屈,动而愈出”,“益生曰祥,心使气曰强”;乙组“大盈若盅,其用不穷”,“修之乡,其德乃长”;丙组“执大象,天下往”。

除以上几种句句韵,刘笑敢还特别指出,通行本《老子》第44章的韵式既可以说是句句韵,也可视为句中韵。值得注意的是,该章早已见于郭店本中,且两个版本的文字几乎完全相同:“名与身,孰亲?身与货,孰多?持与亡,孰病?甚爱,必大费;厚藏,必多亡。故知足,不辱;知止,不殆;可以长久。”(甲组)依刘氏之说,其中的“身”“亲”为真部,“货”“多”为歌部,“亡”“病”“藏”为阳部,“爱”“费”为物部,“足”“辱”为屋部,“止”“殆”“久”为之部[20],其韵式同时具有句句韵和句中韵的特点。

除以上几种句句韵,刘笑敢还特别指出,通行本《老子》第44章的韵式既可以说是句句韵,也可视为句中韵。值得注意的是,该章早已见于郭店本中,且两个版本的文字几乎完全相同:“名与身,孰亲?身与货,孰多?持与亡,孰病?甚爱,必大费;厚藏,必多亡。故知足,不辱;知止,不殆;可以长久。”(甲组)依刘氏之说,其中的“身”“亲”为真部,“货”“多”为歌部,“亡”“病”“藏”为阳部,“爱”“费”为物部,“足”“辱”为屋部,“止”“殆”“久”为之部[20],其韵式同时具有句句韵和句中韵的特点。

第二,叠句与叠韵。刘笑敢以通行本第59章为例,认为其中重复的“啬”“早服”“重积德”“无不克”“莫知其极”都是带着韵脚的叠句和叠韵,起到承上启下的作用。该章同样见于郭店本乙组,撇开简文中的缺字,二者的文句和韵式几乎完全一致,兹不详引。此外,甲组:“未知牝牡之合朘怒,精之至也;终日號而不嗄,和之至也。”“咎莫憯乎欲得,祸莫大乎不知足,知足之为足,此恒足矣。”乙组:“人之所畏,亦不可以不畏人。”这三例显然都是重复某个字或某几个字的叠字为韵。

第三,偶句韵。刘笑敢指出,通行本第9章是典型的偶句韵,其中的“保”“守”“咎”“道”皆为幽部。[21]我们看到,该章也已见于郭店本甲组,且其采取的偶句韵式与通行本完全相同。此外,甲组:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”“圣人欲不欲,不贵难得之货;教不教,復众之所过。”这两段显然也都是偶句韵。

第四,富韵。所谓富韵是指句末用同一个虚字(例如“之”“也”“乎”等),虚字前再加一个押韵的字,这样就形成两个字的韵脚。郭店本中的富韵之例,除刘笑敢提到的通行本第17章已见于丙组外[22],甲组还有几例:“反也者,道动也;弱也者,道之用也。”“守中,笃也。万物並作,居以须復也。”“金玉盈室,莫能守也;贵富骄,自遗咎也。”“有亡之相生也,难易之相成也,长短之相形也,高下之相盈也……万物作而弗始也,为而弗恃也……夫唯弗居也,是以弗去也。”“其脆也,易判也;其幾也,易散也。”这几例中的“动也”与“用也”、“笃也”与“復也”、“守也”与“咎也”、“生也”与“成也”“形也”“盈也”、“始也”与“恃也”、“居也”与“去也”、“判也”与“散也”,都分别构成富韵。

刘笑敢认为,《老子》中的句句韵、叠韵、偶句韵、富韵等韵式都明显地同于《诗经》,而笔者的上述考察则表明,郭店本《老子》早已运用了这些同于《诗经》的韵式。除了以上几种韵式,郭店本甲组:“豫乎□若冬涉川,犹乎其若畏四邻,嚴乎其若客,涣乎其若释,屯乎其如朴,坉乎其如浊。”笔者发现,这几句都是以句中处于相同位置的虚字“乎”押韵。[23]这种句中用韵的方式在《诗经》中也有先例,如《桑中》:“期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。”

晚于郭店本的《老子》各本与《诗经》用韵方式的相同之处更多,鉴于古今学者对此已多有发明,故笔者不再展开讨论。通过以上对郭店本《老子》与《诗经》在句式和韵律两个方面之相同点的比较分析,可知《老子》在成书之初就已受到《诗》的影响,这种影响导致其中的某些文句已呈现出诗歌化的特点。

二、修辞

正是因为《老子》许多篇句句式规整、讲求韵律,所以任继愈认为《老子》“是以诗的形式写出的”[24],朱谦之则说“《老子》为哲学诗,其用韵较《诗经》为自由”[25]。除了用韵,《老子》的许多篇句作为“诗”还运用了拟人、排比、对偶、对比、比喻、顶真、复沓等多种修辞手法,而这些手法早已常见于《诗经》中。这里仅以顶真和复沓为例,讨论《诗》在修辞方面对《老子》的影响。之所以只选择顶真和复沓,是因为在《诗》《书》《易》等早于《老子》的经典文本中,惟有《诗》运用了这两种修辞手法,《书》《易》中皆不见。

(一)复沓。复沓又称复唱、叠章、重章迭句等,是指一首诗由若干章组成,各章主题、结构乃至句法基本相同,只在相应的局部变换少数字词,从而形成反复咏唱、跌宕回环的艺术效果。从《诗经》全书来看,复沓是其中最典型尤其是国风运用最普遍的表现手法。运用复沓的诗篇或抒情或叙事,或兼抒情与叙事,各章之间的关系大致有两种——平行和渐进。前者如《草虫》,该诗首章、次章、末章的末句分别为“我心则降”“我心则说”“我心则夷”,其辞虽异,其情则类,三章平行共鸣。后者如《晨风》,其首章、次章、末章的第四句分别为“忧心钦钦”“忧心靡乐”“忧心如醉”,其辞前后各异,其情随之愈加强烈,一章甚于一章,正如朱熹所云:“未见君子,则忧心靡乐矣。靡乐则忧之甚也……如醉,则忧又甚矣。”[26]

复沓不见于郭店本《老子》,王弼本却有3章明显运用了平行复沓的手法。第11章:“三十辐共一毂,当其无,有车之用。”“埏埴以为器,当其无,有器之用。”“凿户牖以为室,当其无,有室之用。”这三段的思想主旨和理路完全一致,其句法也基本相同,差别仅在于各段的句首以及各段末句中的“车”“器”“室”三字。再看第28章:“知其雄,守其雌,为天下谿;为天下谿,常德不离,复归于婴儿。”“知其白,守其黑,为天下式;为天下式,常德不忒,复归于无极。”“知其荣,守其辱,为天下谷;为天下谷,常德乃足,复归于朴。”这三段话的思想主旨、理路和句法结构也完全相同,只有首段的“雄”“雌”“谿”“离”“婴儿”在第二段的同样位置分别换为“白”“黑”“式”“忒”“无极”,在末段则相应换为“荣”“辱”“谷”“足”“朴”。此外,第49章:“善者,吾善之;不善者,吾亦善之,德善。信者,吾信之;不信者,吾亦信之,德信。”这段文字虽然简短,复沓的特点却是显而易见的。

(二)顶真。顶真又称顶针、蝉联、连珠、联语等,是指“用前一句的结尾来做后一句的起头,使邻接的句子头尾蝉联”[27],从而形成环环相扣、文气贯通、上递下接、逐层推进的修辞效果。运用顶真手法的文句,用符号表示便是“A→B,B→C……”,其中连接上下句的B可以是一个字、词或句子。顶真修辞在《诗经》中的运用虽不像复沓那样普遍,但亦多有其例。据笔者统计,国风《行露》《江有汜》《简兮》《相鼠》《中谷有蓷》《葛藟》、大雅《文王》《大明》《緜》《皇矣》《下武》《行苇》《既醉》《假乐》《板》《崧高》、周颂《良耜》、鲁颂《有駜》等,都运用了顶真修辞。具体来看,用一个字连接上下句的,如《既醉》“朋友攸摄,摄以威仪”;用一个词连接上下句的,如《緜》“乃立皋门,皋门有伉”;用一个句子连接上下句的,如《相鼠》“相鼠有皮,人而无仪;人而无仪,不死何为。”

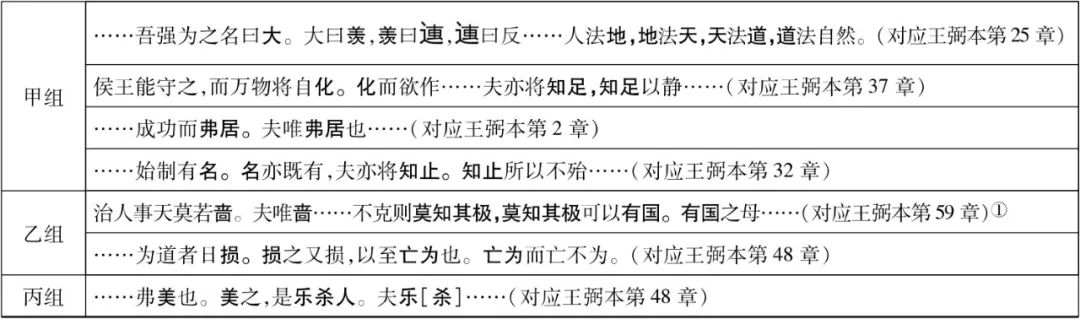

在郭店本《老子》中,甲组、乙组、丙组都有运用顶真修辞的文句:

在王弼本中,运用顶真手法的篇句更多,除与上表所列相对应的句例,还有:

综括以上两表可见,受到《诗》的影响,《老子》中运用顶真手法的篇章既多有用一个字或一个词连接上下句之例,也不乏用一个句子连接上下句之例。而顶真句例从郭店本到王弼本的愈益增多则表明,在《老子》文本的演变中,《诗》的修辞手法的影响呈现出愈加深入扩大之势。当然,作为哲学著作,《老子》运用顶真手法,绝不只是为了达到某种文学性的修辞效果,更是为了彰明思想环节的上递下接、内在逻辑的逐次推衍,以及理论观念的依序转换、精神主旨的最终凸显。

三、语汇

不同于叙事性的散文、说理性的论文以及训诰政令等其他文本形式,诗歌常运用一些特殊的语汇,以抒发某种情感,并达到富于节奏、朗朗上口,从而便于随口诵唱流传的效果,《诗经》的那些具有情感色彩的语气词和修辞性的大量叠字词即属此类。在这个方面,《诗》对《老子》文本的演变和生成也有显著影响。

(一)语气词。《诗经》运用最普遍的语气词是“兮”,共出现300多次,它相当于现代汉语的“啊”或“呀”。对看《老子》,郭店本中不见“兮”字,其中的语气词多用“乎”“也”等。《庄子》虽被司马迁认为“其要本归于老子之言”(《史记·老子列传》),外篇更被王夫之指为“但为老子作训诂”(《庄子解·外篇序》),但通观《庄子》全书,“兮”仅于内篇2见——“凤兮凤兮,何如德之衰也”(《人间世》),且与《老子》无关,而外杂篇中那些所谓“为老子作训诂”,因此极有可能援引或转述《老子》文句的《胠箧》《在宥》《天道》《天运》《徐无鬼》等篇,“兮”字却并未出现。受到《诗》的影响,《老子》文本用“兮”字当在《庄子》之后的战国晚期,这一点可以从其时几部受《老子》的影响或阐发其思想的著作所引用或化用的《老子》文句看出来。

具体来说,《韩非子》全书引《老》有2句出现了“兮”字,分别为“祸兮福之所倚”、“福兮祸之所伏”(《解老》)。成书于战国晚期的《文子》[29],书中引用或化用《老子》的文句则多见“兮”:

《文子》《淮南子》引《老》的上述文句,大致对应王弼本第21、15、20等章。帛书本中,“兮”皆换为“呵”。北大汉简本中,“兮”或作“旖”,如下经第48、62、74章(分别对应王弼本第4、21、34章);或换为“虖”(乎),如上经第58章、下经第60章(分别对应王弼本第15、17章);此外,下经第61章(对应王弼本第20章)并用“旖”“虖”:“芒虖,未央哉……我忽兮怳兮,不可为象兮;怳兮忽兮,用不詘兮;窈兮冥兮,应化无形兮。(《道原》)

其全也,敦兮其若朴;其散也,浑兮其若浊……氾兮若浮云。(《道原》)

故曰:“祸兮福所倚,福兮祸所伏,孰知其极。”(《微明》)

為天下有容者,“豫兮其若冬涉大川,犹兮其若畏四邻,俨兮其若容,涣兮其若冰之液,敦兮其若朴,混兮其若浊,广兮其若谷。”(《上仁》)

此外,汉初《淮南子》引《老》也多见“兮”,例如:

忽兮怳兮,不可为象兮;怳兮忽兮,用不屈兮;幽兮冥兮,应无形兮。(《原道训》)

其全也,纯兮若朴;其散也,混兮若浊……澹兮其若深渊,泛兮其若浮云。(《原道训》)

故老子曰:“窈兮冥兮,其中有精……”(《道应训》)

在王弼本《老子》中,帛书本的“呵”、汉简本的“旖”和“虖”全部统一为“兮”,“兮”由此成为全书运用最多的语气词,共出现25次之多,即“渊兮似万物之宗……湛兮似或存”(第4章);“犹兮若畏四邻,俨兮其若客,涣兮若冰之将释,敦兮其若朴,旷兮其若谷,浑兮其若浊”(第15章);“悠兮其贵言”(第17章);“荒兮,其未央哉……我独泊兮,其未兆……儽儽兮,若无所归……澹兮其若海,飂兮若无止”(第20章);“惚兮恍兮,其中有象; 恍兮惚兮,其中有物;窈兮冥兮,其中有精”(第21章);“寂兮寥兮,独立不改”(第25章);“大道氾兮,其可左右”(第34章);“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”(第58章)。在晚于汉简本、早于王弼本的河上公本中,相关语例几乎与王本完全相同,惟王本第4章“渊兮似万物之宗”一句,河本作“渊乎似万物之宗”。值得注意的是,被许多学者认为其时代应与帛书本大致相当的傅奕本,书中“兮”字出现的情况也与王弼本基本一致。

在王弼本的上述语例中,有两种“兮”字的用法尤其能说明《诗》对王本的影响。其一是第20章的“儽儽兮”,同样的叠字词后加“兮”的用法在《诗经》中颇多见,如“诜诜兮”“振振兮”“薨薨兮”“绳绳兮”“揖揖兮”“蛰蛰兮”(《螽斯》)、“脱脱兮”(《野有死麕》)、“涣涣兮”(《溱洧》)、“闲闲兮”“泄泄兮”(《十亩之间》)、“栾栾兮”“慱慱兮”(《素冠》),等等。其二是第21章的“惚兮恍兮”“恍兮惚兮”“窈兮冥兮”,以及第25章的“寂兮寥兮”,这种一个句子(四字句)中有两个“兮”字的用法也多见于《诗经》中,如“绿兮衣兮”“絺兮绤兮”(《绿衣》)、“父兮母兮”(《日月》)、“叔兮伯兮”“琐兮尾兮”(《旄丘》)、“瑟兮僴兮,赫兮咺兮”“宽兮绰兮,猗重较兮”(《淇奥》)、“容兮遂兮”(《芄兰》)、“伯兮朅兮”(《伯兮》),等等。相较于《诗经》,《楚辞》用“兮”虽然更多更频繁,甚至可谓每言必用“兮”,但一个句子中用两个“兮”的情况却从未出现。基于此,如果再考虑到《楚辞》较少四字句,且其韵律形式与《老子》迥不相类,[30]那么我们便只能认为《老子》中“兮”的用例是《诗》影响的结果。

(二)叠字词。《诗经》运用了大量叠字词。仅以国风周南为例,计有“关关”(《关雎》)、“萋萋”“喈喈”“莫莫”(《葛覃》)、“诜诜”“振振”“薨薨”“绳绳”“揖揖”“蛰蛰”(《螽斯》)、“夭夭”“灼灼”“蓁蓁”(《桃夭》),等等。《诗》之所以频繁使用叠字词,是因为这样可以使诗句节律铿锵明快、音调优美,从而便于赋诵传唱。

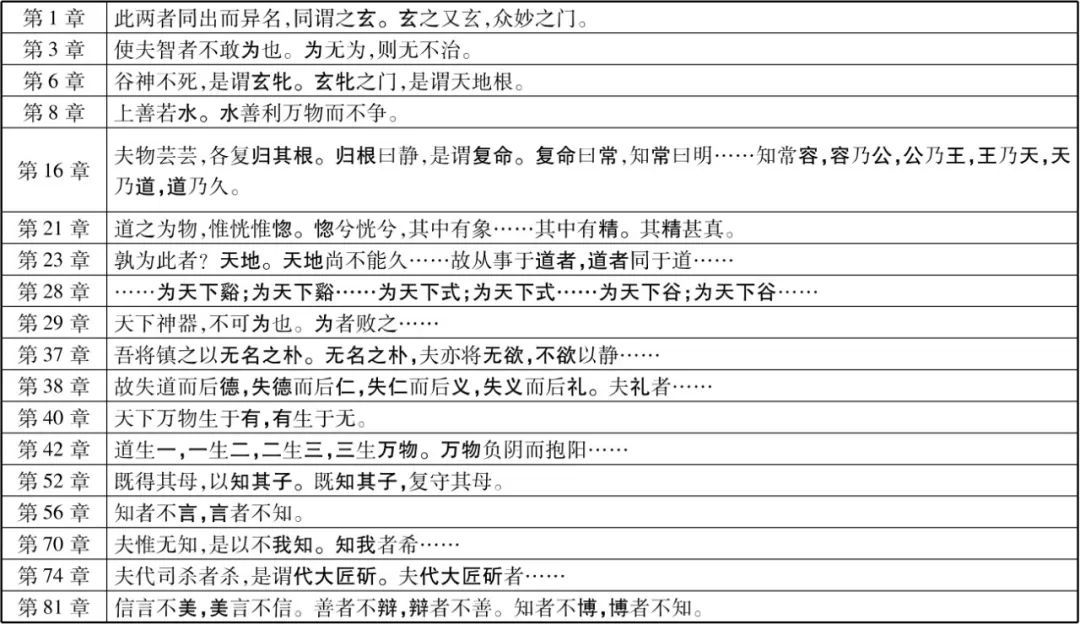

对看《老子》,与“兮”的用例一样,郭店本没有出现叠字词,《韩非子》引《老》亦如此。与此不同,《文子》引《老》则有“绵绵若存,是谓天地根”(《精诚》);“不欲碌碌如玉,落落如石”(《符言》);“其政闷闷,其民淳淳;其政察察,其民缺缺”(《上礼》)。其后的《淮南子》引《老》有“其政闷闷,其民纯纯;其政察察,其民缺缺”(《道应训》),这里出现了“绵绵”“碌碌”“落落”“闷闷”“纯纯”“缺缺”等叠字词。在汉代的各种《老子》传本中,叠字词更为多见:

在《老子》运用的众多叠字词中,“昭昭”“绳绳”“绵绵”皆出自《诗》:“昭昭”见鲁颂《泮水》“其音昭昭”;“绳绳”见周南《螽斯》“宜尔子孙,绳绳兮”,大雅《抑》“子孙绳绳”;“绵绵”见王风《葛藟》“绵绵葛藟”,大雅《绵》“绵绵瓜瓞”,《常武》“绵绵翼翼”,周颂《载芟》“绵绵其麃”。毋庸置疑,《老子》中的这三个叠字词是其袭取《诗》的语汇的明证。从上述词例统计可以看出,至迟自战国晚期叠字词始见于《老子》始,《老子》文本在汉代的演变过程中越来越多地使用叠字词,其结果是相关篇句越来越表现出显著的诗歌化特点。

通过以上对不同时期《老子》传本中“兮”和叠字词的用例分析,笔者推测:在《老子》文本的演变过程中,后世的传承者对其篇句进行了修饰和增益;为达到便于随口吟诵甚或配乐歌唱、利于授受流传之目的,修饰者和增益者有意识地运用了叠字词和“兮”“呵”“旖”“虖”等语气词,这显然是受到《诗》的影响;而在汉代,最终在王弼本形成的时代,叠字词之所以出现更多,“兮”之所以取代“呵”“旖”“虖”,成为《老子》全书运用最多的语气词,当是因为《诗》早已被官方确立为“经”,所以对学者产生了长久且更深刻的影响,使其在修饰、增益《老子》文本时自觉或不自觉地借鉴了《诗》的语汇特点。

除了“兮”和叠字词,《老子》中还有一些语汇与《诗》有关系,甚或取自《诗》。略举数例:(1)作为《老子》最重要的思想概念之一,“无为”已多次出现于郭店本中[31],这个词最早见于《诗经》,如“我生之初,尚无为”(《兔爰》)、“寤寐无为”(《泽陂》),其意虽异,其词则一;[32](2)第10章“载营魄抱一”,“载”是语助词,这种用法在《诗经》中极为常见,如“载驱薄薄”(《载驱》)、“八月载绩”(《七月》)、“载驰载驱”(《皇皇者华》),等等;(3)第23章“飘风不终朝”,“飘风”出自《诗经》,如“其为飘风”(《何人斯》)、“飘风发发”(《蓼莪》)、“飘风自南”(《卷阿》)。此外,第51章“道生之,德畜之,长之育之,亭之毒之,养之覆之”,对看《诗经·蓼莪》“父兮生我,母兮鞠我。抚我畜我,长我育我,顾我复我”,二者的用语乃至句法都颇为相似。可以说,这些都是《诗》的语汇在《老子》中留下的痕迹。

四、结语

作为中国思想文化的基源性经典,《诗》在先秦时期并非儒家的独享品,而是包括老子在内的诸子百家在进行学术撰作时皆可取鉴的公共资源,其差别只在各家所取各异。到了汉代,由于《诗》被官方确立为“经”,借助政治意识形态长期的笼罩性力量,其对学者的熏染得到进一步强化。从客观效应来看,《诗》既为其时传播最广泛、影响最深远的经典,所以无论在思想还是文辞方面,《诗》对于学者的著书立说都具有范文的意义。以上从文体、修辞、语汇三方面梳理的《诗》在《老子》不同时期传本中留下的痕迹,即可视为其范文效应在道家经典中的具体显现。而这些痕迹在从早期的郭店本到较晚的王弼本中越来越多的出现,则表明《诗》是《老子》文本历史性生成不可或缺的背景性经典,它不仅影响了《老子》这一道家立宗之作的初貌,而且始终伴随并以独特的方式深度参与了其后不同传本的演变历程。