学术研究

综合研究

[法]梅谦立 | 从唯物论到超越论——16至18世纪来华传教士在亚氏形质论的基础上对“太极”认识的变化

发表时间:2023-11-17 18:25:52 作者:[法]梅谦立 来源: 现代哲学杂志

作者简介:梅谦立(Thierry Meynard),法国人,哲学博士,中山大学哲学系教授。

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“西方自然哲学与中国哲学在晚明的相遇《寰有诠》研究(1628年)”(22YJA720005)

摘要:耶稣会传教士于16世纪来到中国时,认为中国的不同知识流派都是一元论和唯物论,因此致力于引入亚里士多德的实体和个体化概念,人类灵魂的哲学和神学概念可以基于此得到发展。我们将考察与物质概念有关的四个讨论。首先,利玛窦批评理学只认识到质料因和形式因,忽视动力因和目的因,这导致利玛窦将太极、理和气等关键概念视为唯物主义而加以拒斥。利玛窦之后,亚里士多德主义著作(尤其是《柯因布拉评论》)得到更为系统的翻译,我们将分析《论天》的中文译本及其关于原初质料的讨论。在关于天体质料和月下质料是否属于同一种类的讨论中,我们将看到,来华耶稣会对著作进行了重要的修改,以适应理学思想。第三,龙华民在其报告中试图表明,儒家相当于亚里士多德本人所拒绝的前苏格拉底的物质一元论。最后,卫方济在其《中国哲学》(1711)中试图超越西方物质与精神的二元论,转向关于中国哲学的更为中和的解释。

关键词:理学;太极;耶稣会士;前苏格拉底学派

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“西方自然哲学与中国哲学在晚明的相遇《寰有诠》研究(1628年)”(22YJA720005)

摘要:耶稣会传教士于16世纪来到中国时,认为中国的不同知识流派都是一元论和唯物论,因此致力于引入亚里士多德的实体和个体化概念,人类灵魂的哲学和神学概念可以基于此得到发展。我们将考察与物质概念有关的四个讨论。首先,利玛窦批评理学只认识到质料因和形式因,忽视动力因和目的因,这导致利玛窦将太极、理和气等关键概念视为唯物主义而加以拒斥。利玛窦之后,亚里士多德主义著作(尤其是《柯因布拉评论》)得到更为系统的翻译,我们将分析《论天》的中文译本及其关于原初质料的讨论。在关于天体质料和月下质料是否属于同一种类的讨论中,我们将看到,来华耶稣会对著作进行了重要的修改,以适应理学思想。第三,龙华民在其报告中试图表明,儒家相当于亚里士多德本人所拒绝的前苏格拉底的物质一元论。最后,卫方济在其《中国哲学》(1711)中试图超越西方物质与精神的二元论,转向关于中国哲学的更为中和的解释。

关键词:理学;太极;耶稣会士;前苏格拉底学派

16世纪下半叶,亚里士多德著作开始被系统地译为欧洲各国语言。几乎与此同时,来华耶稣会士开始将亚里士多德的著作系统地翻译成中文,包括《论天》(De coelo)、《气象学》(Meteorologica)、《论生灭》(De generatione et corruptione)、《尼各马可伦理学》(Ethica Nicomachea)、《自然诸短篇》(Parva naturalia)、《范畴篇》(Categoriae)。[1]我们注意到以下事实:这些著作出现在中文中的时间与其在某些欧洲语言中出现的时间相同,甚至更早。我们要追问,亚氏学说是中国哲学的补充还是对立?耶稣会士在中国哲学中是否发现了相似之处?

一、利玛窦对原初质料和形质论的引入

利玛窦(Matteo Ricci)在将基督教神学引入中国时,意识到需要介绍亚里士多德主义哲学,特别是实体和质料的概念。在《天主实义》(1603)第1篇末尾,利玛窦陈述了亚氏的四因说:

“天下无有一物不具此四者。四之中,其模者、质者,此二者在物之内,为物之本分,或谓阴阳是也;作者、为者,此二者在物之外,超于物之先者也,不能为物之本分。吾按天主为物之所以然,但云作者、为者,不云模者、质者。盖天主浑全无二,胡能为物之分乎?”[2]

利玛窦关于两种内在性原因(形式因和质料因)和两种超越性原因(动力因和目的因)的区分并非来自亚里士多德,而是来自阿奎那的《自然原理》(De principiis naturae)。利玛窦在此将形式因和质料因比作阴和阳以暗示二者的互补性,更准确地说,他将形式因视为“理”,将质料因视为“气”。

1610年利玛窦-藏于罗马耶稣教堂

相对于四因说,利玛窦承认中国哲学是半亚氏哲学,但认为两种内在原因不能解释全部实在。利玛窦认为形式因——“理”是空洞的,因其无法单独产生实在对象:

“今时实理不得生物,昔者虚理安得以生之乎?譬如今日有舆人于此,有此车理具于其心,何不即动发一乘车,而必待有树木之质,斧锯之械,匠人之工,然后成车?何初之神奇,能化天地之大,而今之衰蔽,不能发一车之小耶?”[3]

对利玛窦来说,没有质料因,作为形式因的“理”不能生成任何事物。即使形式因和质料因结合在一起,这两个内在性原因也不能生成新事物,因其缺乏动力因和目的因。[4]因此,利玛窦批评中国人忽视了有别于两种内在性原因的超越性原因的存在。

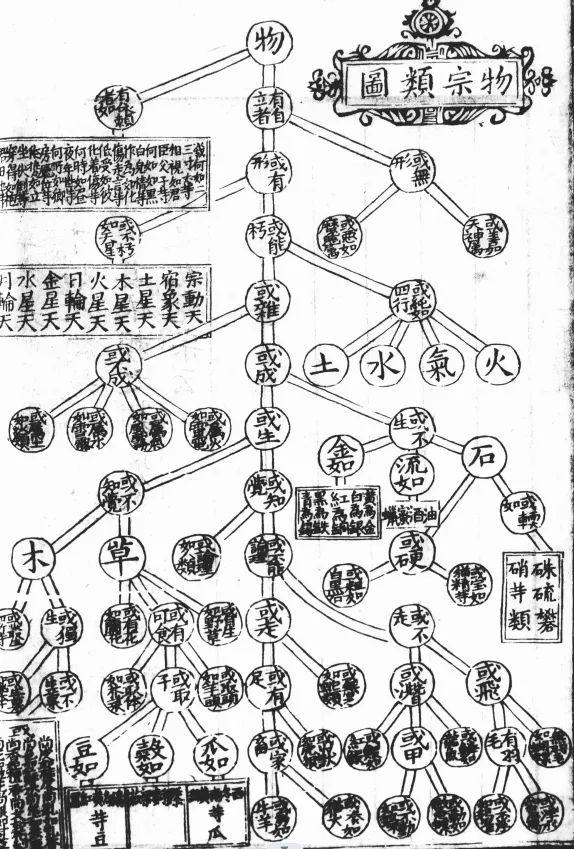

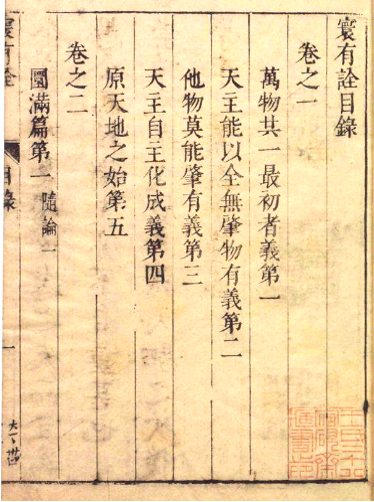

利玛窦的另一个重要观点来自亚氏以下观念:每一事物在其自身的种或属中都有特定的实体。利玛窦在罗马学院(Collegio Romano)学习逻辑学时很可能接触过波菲利之树(tree of Porphyry),他在《天主实义》中也画过类似的逻辑树。这一逻辑树基于五个共相,从一般的属开始,推导出实体的从属层次,每个层次对应一个特定的实体。利玛窦似乎遵循了耶稣会哲学家丰塞卡(Pedro da Fonseca)在《哲学导论》(Isagoge philosophica,1591)中论及的实体的不同层次。利玛窦自己绘画波菲利之树,并解释如下:

“苟观物类之图,则审世上固惟‘有’‘无’二者,可以别物异类焉耳。试言之:有形者为一类,则无形者异类也;生者为一类,则不生者异类也;能论理者惟人类本分,故天下万类无与能论也。”[5]

利玛窦借用了波菲利之树,以通过一种实体性而非偶性差异来确立人的特殊性,反驳了中国的以下观念:人与动物之间没有实体性差异,只有道德差异。波菲利之树可与周敦颐的太极图相对照,在后者之中,未分化的太极以阴阳之动生化了世间万物,但是未建立不同的实体。

“今时实理不得生物,昔者虚理安得以生之乎?譬如今日有舆人于此,有此车理具于其心,何不即动发一乘车,而必待有树木之质,斧锯之械,匠人之工,然后成车?何初之神奇,能化天地之大,而今之衰蔽,不能发一车之小耶?”[3]

对利玛窦来说,没有质料因,作为形式因的“理”不能生成任何事物。即使形式因和质料因结合在一起,这两个内在性原因也不能生成新事物,因其缺乏动力因和目的因。[4]因此,利玛窦批评中国人忽视了有别于两种内在性原因的超越性原因的存在。

利玛窦的另一个重要观点来自亚氏以下观念:每一事物在其自身的种或属中都有特定的实体。利玛窦在罗马学院(Collegio Romano)学习逻辑学时很可能接触过波菲利之树(tree of Porphyry),他在《天主实义》中也画过类似的逻辑树。这一逻辑树基于五个共相,从一般的属开始,推导出实体的从属层次,每个层次对应一个特定的实体。利玛窦似乎遵循了耶稣会哲学家丰塞卡(Pedro da Fonseca)在《哲学导论》(Isagoge philosophica,1591)中论及的实体的不同层次。利玛窦自己绘画波菲利之树,并解释如下:

“苟观物类之图,则审世上固惟‘有’‘无’二者,可以别物异类焉耳。试言之:有形者为一类,则无形者异类也;生者为一类,则不生者异类也;能论理者惟人类本分,故天下万类无与能论也。”[5]

利玛窦借用了波菲利之树,以通过一种实体性而非偶性差异来确立人的特殊性,反驳了中国的以下观念:人与动物之间没有实体性差异,只有道德差异。波菲利之树可与周敦颐的太极图相对照,在后者之中,未分化的太极以阴阳之动生化了世间万物,但是未建立不同的实体。

1603年利玛窦《天主实义》“物宗类图”

利玛窦认为太极是理学的后期发明,并断定太极不是万物之源,因为太极不是实体。[6]他在寄往欧洲的《天主实义》中附了一份拉丁文摘要(在罗马无人懂中文)。在其中,他拒绝将太极等同于西方的原初质料(prima materia)概念,但“如果他们接受太极是第一原则,是实体性的、智慧的、无限的,那么我们可以确定它与上帝没有什么不同”[7]。利玛窦在此开启了太极可以被解释为更高的实体、超越质料的可能性,但他没有遵循这种本可提供与理学达成一致的基础的可能解释。

关于质料,利玛窦还引入亚氏的四元素(土、水、气、火)和四种原初性质(干、湿、热、冷)。1597-1600年,利玛窦居于南京时就已准备好介绍该理论的文本,并于1608年将其纳入《乾坤体义》。亚氏的四元素与中国的五行类似,都展示了物质世界不断转换的过程。另一个相似之处是,诸元素的转换是由内在原则决定的:对亚氏来说是四种原初性质(four primary qualities),对中国来说是阴阳。但二者之间存在重要区别:第一,对亚氏来说,物质基质保持不变,但生成和消亡意味着实体性变化,元素的旧形式消失,新形式出现,而在中国的转换中则不存在实体性变化;第二,四元素在同心球体中有自然的位置,根据亚氏的说法,它们往往会自然地回到自己的位置,但五行分布在四个基点(东南西北)和中心;第三,最明显的区别在于四与五在数量上的不同。因此,利玛窦试图证明中国人在计算木和金时出错了:当二者燃烧时,它们会分解为火、气、水和土;中国人在计算火、水、土时是正确的,但漏掉了气。为了翻译air这一元素,利玛窦使用了中文术语“气”,后者确实具有气息的原初含义。“气”是理学的一个重要哲学概念,但利玛窦及其之后的耶稣会士一直将它误解为质料性的空气。[8]

简言之,利玛窦将形质论引入中国,批评理学注重质料(气)和偶性形式(理)而忽略个体的实体性形式(substantial form),从而导致将万物融合为一个实体,即所谓“万物一体”。

关于质料,利玛窦还引入亚氏的四元素(土、水、气、火)和四种原初性质(干、湿、热、冷)。1597-1600年,利玛窦居于南京时就已准备好介绍该理论的文本,并于1608年将其纳入《乾坤体义》。亚氏的四元素与中国的五行类似,都展示了物质世界不断转换的过程。另一个相似之处是,诸元素的转换是由内在原则决定的:对亚氏来说是四种原初性质(four primary qualities),对中国来说是阴阳。但二者之间存在重要区别:第一,对亚氏来说,物质基质保持不变,但生成和消亡意味着实体性变化,元素的旧形式消失,新形式出现,而在中国的转换中则不存在实体性变化;第二,四元素在同心球体中有自然的位置,根据亚氏的说法,它们往往会自然地回到自己的位置,但五行分布在四个基点(东南西北)和中心;第三,最明显的区别在于四与五在数量上的不同。因此,利玛窦试图证明中国人在计算木和金时出错了:当二者燃烧时,它们会分解为火、气、水和土;中国人在计算火、水、土时是正确的,但漏掉了气。为了翻译air这一元素,利玛窦使用了中文术语“气”,后者确实具有气息的原初含义。“气”是理学的一个重要哲学概念,但利玛窦及其之后的耶稣会士一直将它误解为质料性的空气。[8]

简言之,利玛窦将形质论引入中国,批评理学注重质料(气)和偶性形式(理)而忽略个体的实体性形式(substantial form),从而导致将万物融合为一个实体,即所谓“万物一体”。

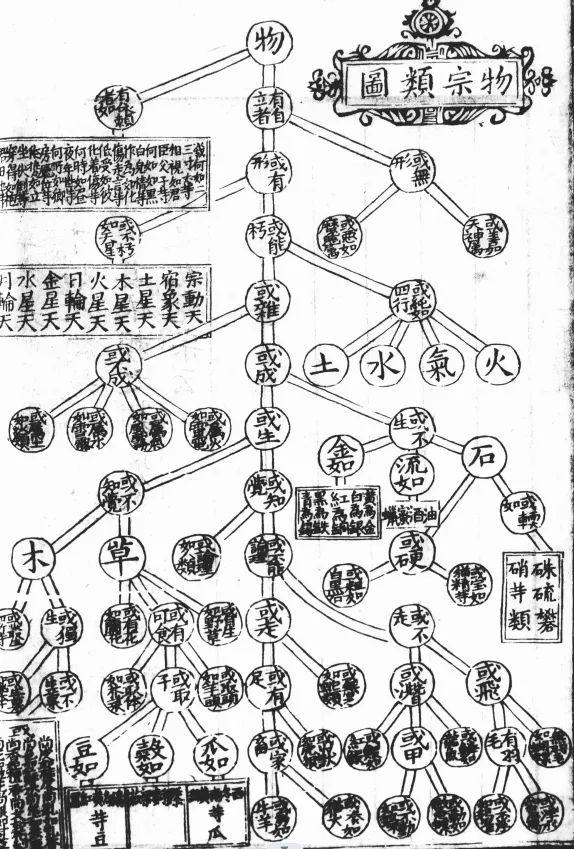

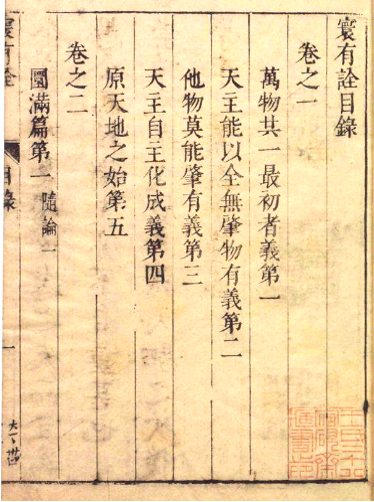

二、《寰有诠》:原初质料、天体质料和地球质料

1628年,傅泛际(Francisco Furtado)和李之藻在杭州刊印了《寰有诠》,其中依据《神学大全》第1集第44题对原初质料进行初步探讨:

“若夫初作者与其所生之万效,则相距无量矣。然因天主妙有超然兼统万有,又因天主性体函有万有之意得亚(释云内理,亦云物之元则),故其所生之效,稍亦肖其繇出之元。至论元质,虽无所为,然既已属有,必亦微肖所出之元有。譬如言天言地,天不坏,地有坏,固不相似。然两皆属有,则亦相似也。”[9]

这里要注意柏拉图的“理念”(idea,“意得亚”)一词,它被解释为“物之元则”,译自阿奎那的“万物之理”(rationes omnium rerum)。《寰有诠》进一步借用理学的“理”,将理念解释为“内理”。然而应该注意的是,利玛窦曾批评中国的“理”只是偶性形式,而这里讨论的“内理”则是实体性形式。

“若夫初作者与其所生之万效,则相距无量矣。然因天主妙有超然兼统万有,又因天主性体函有万有之意得亚(释云内理,亦云物之元则),故其所生之效,稍亦肖其繇出之元。至论元质,虽无所为,然既已属有,必亦微肖所出之元有。譬如言天言地,天不坏,地有坏,固不相似。然两皆属有,则亦相似也。”[9]

这里要注意柏拉图的“理念”(idea,“意得亚”)一词,它被解释为“物之元则”,译自阿奎那的“万物之理”(rationes omnium rerum)。《寰有诠》进一步借用理学的“理”,将理念解释为“内理”。然而应该注意的是,利玛窦曾批评中国的“理”只是偶性形式,而这里讨论的“内理”则是实体性形式。

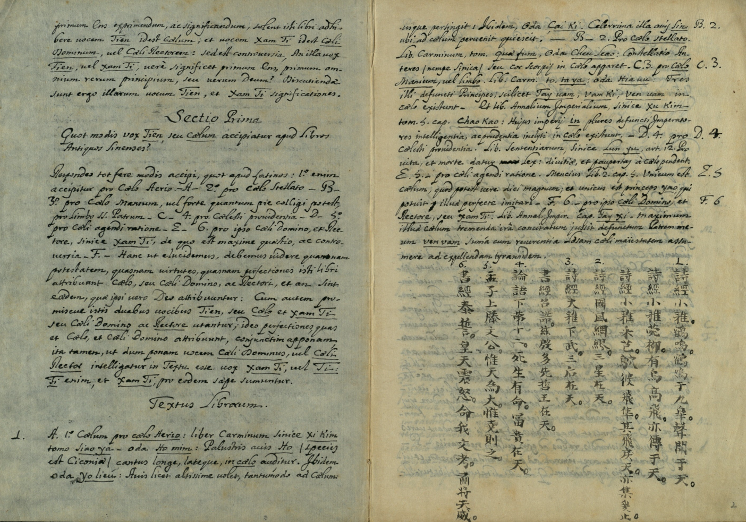

1628年傅泛际、李之藻《寰有诠》目录

关于原初质料,上段引文也发现了新柏拉图主义的流溢论。对阿奎那来说,虽然物理世界的创造总是涉及形式和质料,但在涉及原初质料的特定情况中,是从普遍原则中的一种流溢。这意味着原初质料直接从上帝的心灵中产生,没有形式或质料的中介。

《寰有诠》第2-6卷主要来自《论天》的《柯因布拉评论》(简称《〈论天〉评论》)。亚氏在《论天》第1卷第2章讨论了天体(即第五元素)的圆周运动。《柯因布拉评论》提出了6个问题,前三个问题与天体的运动密切相关,后三个问题则涉及亚氏并未直接讨论的天体的实体和质料。其中,第4个问题是:天体是否由质料和形式组成?天体的质料是很难解决的问题,亚氏在《形而上学》VIII.1(1042a26)中肯定了其存在,但他在其他著作中否定这一点。《柯因布拉评论》指出,司各脱(Duns Scotus)在这里看到了哲学家和神学家之间的分野。在哲学家中,阿威罗伊(Averroes)认为天体不包含质料,后来圣普桑的杜兰杜斯(Durandus of Saint-Pourçain)和其他经院哲学家都主张天体不包含质料。神学家则以《圣经》和圣奥古斯丁为依据主张天体质料的存在。[10]根据格兰特(Edward Grant)的研究,这场中世纪的争论在16世纪就已落幕,不包含质料的纯粹精神性天体的观念逐渐消失。[11]

在相关章节标题中,《寰有诠》给出了标准答案“天质模而成”。但在深入讨论之前,两位作者意识到,他们需要更详细地解释形质论,而利玛窦对此仅有简要介绍。因此,他们转向关于《物理学》的《柯因布拉评论》(1592,简称《〈物理学〉评论》),从中翻译了第1卷第9章中问题3的一个小段落,解释了“元质”作为“底赖”(substratum),在偶性形式的各种变化中保持不变。神学家坚持天的质料维度,是因为担心将天抬得过高。天虽然可以说是永恒的,但不能说是精神性的,因其含有质料。《〈物理学〉评论》表达了其反对抬高天体的立场,并批评柏拉图式的天体概念近乎虚无(prope nihil),倾向于使天去质料化。[12]天的质料性的最重要证据是经验性的,即天体可以被人类感官感知,同时天体有数量和运动。

《寰有诠》第2-6卷主要来自《论天》的《柯因布拉评论》(简称《〈论天〉评论》)。亚氏在《论天》第1卷第2章讨论了天体(即第五元素)的圆周运动。《柯因布拉评论》提出了6个问题,前三个问题与天体的运动密切相关,后三个问题则涉及亚氏并未直接讨论的天体的实体和质料。其中,第4个问题是:天体是否由质料和形式组成?天体的质料是很难解决的问题,亚氏在《形而上学》VIII.1(1042a26)中肯定了其存在,但他在其他著作中否定这一点。《柯因布拉评论》指出,司各脱(Duns Scotus)在这里看到了哲学家和神学家之间的分野。在哲学家中,阿威罗伊(Averroes)认为天体不包含质料,后来圣普桑的杜兰杜斯(Durandus of Saint-Pourçain)和其他经院哲学家都主张天体不包含质料。神学家则以《圣经》和圣奥古斯丁为依据主张天体质料的存在。[10]根据格兰特(Edward Grant)的研究,这场中世纪的争论在16世纪就已落幕,不包含质料的纯粹精神性天体的观念逐渐消失。[11]

在相关章节标题中,《寰有诠》给出了标准答案“天质模而成”。但在深入讨论之前,两位作者意识到,他们需要更详细地解释形质论,而利玛窦对此仅有简要介绍。因此,他们转向关于《物理学》的《柯因布拉评论》(1592,简称《〈物理学〉评论》),从中翻译了第1卷第9章中问题3的一个小段落,解释了“元质”作为“底赖”(substratum),在偶性形式的各种变化中保持不变。神学家坚持天的质料维度,是因为担心将天抬得过高。天虽然可以说是永恒的,但不能说是精神性的,因其含有质料。《〈物理学〉评论》表达了其反对抬高天体的立场,并批评柏拉图式的天体概念近乎虚无(prope nihil),倾向于使天去质料化。[12]天的质料性的最重要证据是经验性的,即天体可以被人类感官感知,同时天体有数量和运动。

《〈论天〉评论》用形而上学的术语解释,天体是由质料因和实体性形式因构成的:“有体受之所以然与体模之所以然。”[13]由于形质论的确适用于天体,《〈论天〉评论》有一个后续问题:天体质料和地球质料是否属于同一种类?它首先提到,对罗马的吉尔斯(Aegydius Romanus)来说,存在一个同一种类,不过主要区别在于地球质料具有对立之物,而天体质料则没有,因此后者是永恒的。阿奎那则持相反立场,肯定了两者之间的实体性差异。这场争论一直持续到17世纪都未得到解决。在这个问题上,《〈论天〉评论》表现出极大的审慎,考虑到这两个立场具有同样的可能性,但为了更接近亚氏的立场以及与其保持一致,它决定“坚持在种类上区分天体和地球质料的观点”。[14]

早在16世纪,新的天文发现,如第谷(Tycho Brahe)的新星(SN 1572,又名仙后座B)和其他彗星,已开始挑战月上月下世界截然二分的观念,暗示二者之间质料上的连续性。出于教义上的原因,《〈论天〉评论》仍坚持亚氏和阿奎那的观点,同时认为天文学所支持的观点同样存在可能性。值得注意的是,《寰有诠》持相反立场,肯定天体和地球质料属于同一种类,推翻了《〈论天〉评论》的论证。《寰有诠》首先认为,如果天体和月下质料在种类上有所区别,那么原初质料就不可能是所有物理事物的质料因;其次,由于有一个纯粹行动,在物理事物中必然有一个纯粹潜能;再次,根据罗马的吉尔斯,天体质料不应高于地球质料,因为二者都位于实体的最底层且同样远离上帝;此外,《寰有诠》引用《圣经·创世纪》论证,上帝在次日仅用水创造了诸天与火气二行。其余的论证转向讨论地球质料中事物之间相对立的问题。天体中不存在对立,因为天体质料并不渴求任何事物,且天体的形式也没有对立物。简言之,《寰有诠》承认天体质料和地球质料之间的差异,但认为这些差异并不使其归属于不同的种类。

《寰有诠》放弃两种质料种类理论的第二个原因可以追溯到强调天地之间连续性的中国哲学。在中国,金、水、火、木、土五星经由五行得名。亚氏则认为,四元素在天上不实在地存在,只能作为地上四元素的潜在原因。更根本的是,宋儒的理学家发展了一种形质论,认为所有的实体都由“理”和“气”组成。例如,张载强调“气”作为构成宇宙万物的基本之物的主导作用,它通过阴阳的作用而具象化。在这一宇宙论中,月上和月下两个世界没有空间的区别,相同的“气”充满整个宇宙。李之藻明显会非常认同天地由同一种质料构成。对中国人而言,月下和月上世界的严格区分是很难理解和接受的。总之,傅泛际对新天文学发现的敏感,与李之藻对中国思想的敏感相结合,可能有助于解释二人对《柯因布拉评论》文本的修正。[15]

《寰有诠》放弃两种质料种类理论的第二个原因可以追溯到强调天地之间连续性的中国哲学。在中国,金、水、火、木、土五星经由五行得名。亚氏则认为,四元素在天上不实在地存在,只能作为地上四元素的潜在原因。更根本的是,宋儒的理学家发展了一种形质论,认为所有的实体都由“理”和“气”组成。例如,张载强调“气”作为构成宇宙万物的基本之物的主导作用,它通过阴阳的作用而具象化。在这一宇宙论中,月上和月下两个世界没有空间的区别,相同的“气”充满整个宇宙。李之藻明显会非常认同天地由同一种质料构成。对中国人而言,月下和月上世界的严格区分是很难理解和接受的。总之,傅泛际对新天文学发现的敏感,与李之藻对中国思想的敏感相结合,可能有助于解释二人对《柯因布拉评论》文本的修正。[15]

三、龙华民:作为前苏格拉底物质一元论的中国哲学

1610年利玛窦去世后,龙华民(Niccolò Longobardo)卷入了关于中国术语的争论,即利玛窦认为“上帝”“天神”和“灵魂”等古代中国术语与基督教的天主、天使和人类灵魂的概念等同的做法是否正确。在写于1623-1629年的报告中,龙华民论证,利玛窦的上述做法是不正确的,因为中国术语并不指代任何超验或精神实体,仅指代物质实在。他提出,中国哲学对应于前苏格拉底的一元论,并主张基于正统亚里士多德主义拒绝中国哲学,且儒家术语不应如利玛窦那样被用于在中文中传递基督宗教的信息。他认为所有前苏格拉底哲学家都持有物质一元论立场,“万物是一个单独的连续实体,彼此之间没有区别,除非从其外部感觉来看,而后者是不可靠的”,并指责“他们忽视万能的造物主,其作为第一个动力因创造了整个宇宙,而且他们坚持无中不能生有的一般原则”。[16]龙华民对唯物主义的批评显然与其对无神论的更强烈批评有关。他的报告将前苏格拉底唯物一元论应用于宋儒理学,并进一步论证其适用于整个中国哲学。前苏格拉底学派的“万物为一”(Omnia sunt unum)正对应中国的“万物一体”。

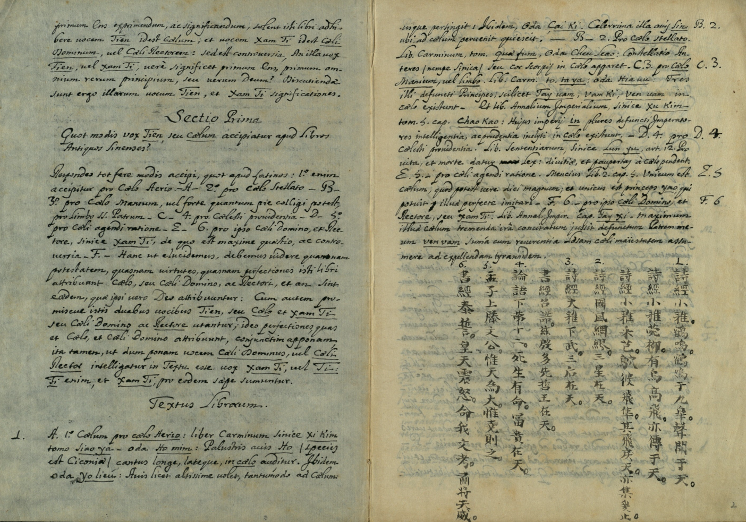

1629年左右龙华民“浑沦一气图”

以下讨论龙华民所论的中国的物质概念。对邵雍来说,最高实在是“理”或“混沌”,等同于原初质料(prima materia),是永恒的、不朽的、最简单的、纯粹的、精微的,不具有形体、形状和颜色。邵雍宇宙论的一个要素引起龙华民的关注:宇宙是永恒的,同时经历完全的毁灭和重生。对邵雍来说,一个周期相当于一元,即129600年。龙华民称其为“太岁”,他多次提到宇宙生灭无穷循环的观念,并确定这一信念在全中国都很普遍。在西方,赫拉克利特持有类似观点,这再次将中国哲学与前苏格拉底哲学联系起来,并明示了二者的唯物主义底色。基于汉代的《孝经钩命决》,龙华民以五个步骤或运动(“五运”指太易、太初、太始、太素、太极)描述宇宙的动态构成:“气通过五次流溢自然而偶然地从无限而巨大的原初质料中溢出。”[17]有趣的是,龙华民使用新柏拉图主义的流溢(emanation)概念,来强调同一实体在不同领域中展开的过程的连续性,这表明理学与新柏拉图主义一样是一元论的,缺乏“从无中生有”的观念。

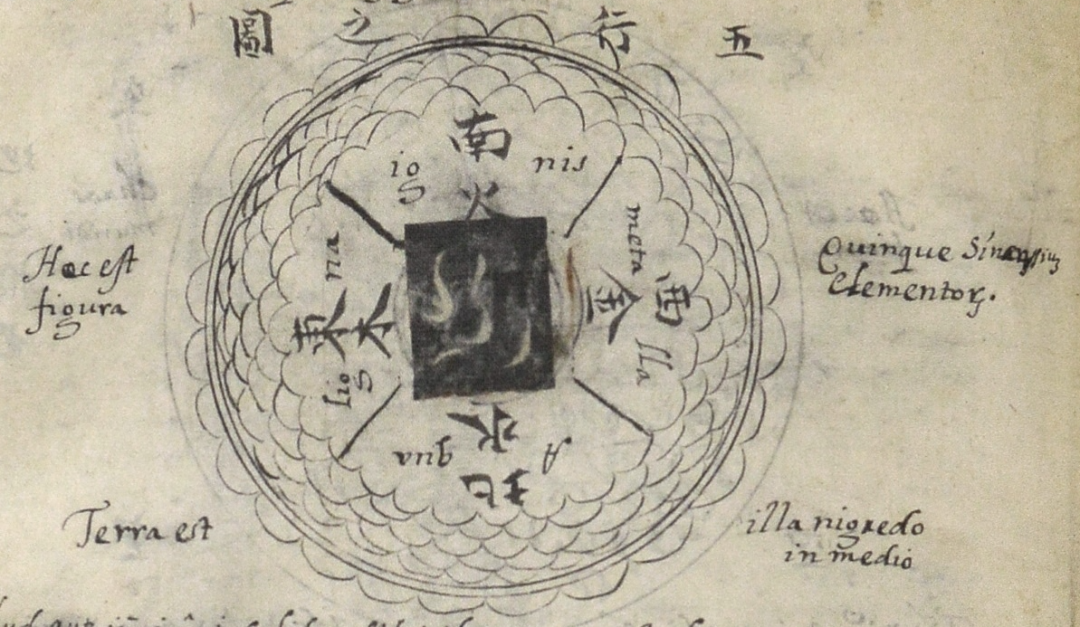

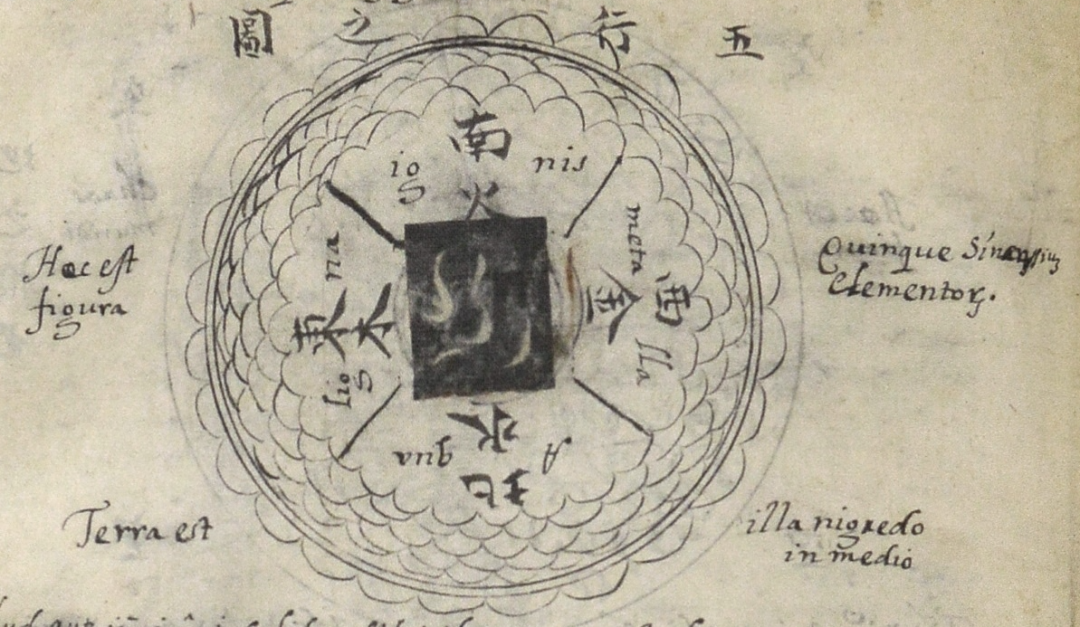

1629年左右龙华民“五行之图”

龙华民通过讨论太极继续解释邵雍的宇宙起源论:理生成太极,太极仅在其宇宙起源论的第二阶段介入其中。[18]他由此将太极解释为第二质料或“元气”。理是不朽和无限的,太极也是不朽的,但在空间上被限制于一个“特定的有限球体”之内。此外,太极并非完全独立于理而存在,而是存在于理之中,太极“同样是不朽的实体,但更具物质性,并且可以通过凝聚和疏散、运动和静止、热和冷而变化”[19]。这些成对的术语表明太极层面的实体不再是纯粹的,而是由阴阳构成。这解释了生成和消亡的机制,但阴和阳是根据亚氏的原初性质(如热和冷)和次要性质(如密和疏)来理解的。如上所论,与亚氏的教导相反,性质的变化不会导致实体的变化,因其始终是同一个实体,只是从未定的状态发展为越来越具体的形状。

龙华民将中国哲学解释为唯物主义,很大程度上源于亚氏哲学对唯物主义一元论的拒斥。欧洲耶稣会对于唯物主义和无神论的问题相当敏感,外出传教的耶稣会士更是如此。与利玛窦及其他耶稣会士一样,龙华民的实在论是由精神和物质领域之间严格的二分法所塑造的。他是第一个对宋儒理学进行比较深入分析以展示其唯物主义一元论面向的西方人。如同前苏格拉底学派将诸如不朽之类的神圣属性归于原初质料或物质元素,他认为理学将同样的神圣属性归于太极,对二者来说,其神性的概念都因其泛神论面向而有缺陷。另外,龙华民把理学解释为唯物主义的主要理由是太极是不朽的实体,但更具物质性。他之所以有这样的理解,是因为他将太极解释为第二质料或“元气”。但至少在邵雍那里,太极跟理是一个层次的概念,没有证据表明邵雍把太极理解为元气。事实上,把太极理解为元气的,主要是汉、唐的儒者。龙华民的错误在于误以为中国哲学(尤其是宋代新儒家)把太极理解为元气,从而得出中国哲学属于唯物主义的结论。[20]

龙华民将中国哲学解释为唯物主义,很大程度上源于亚氏哲学对唯物主义一元论的拒斥。欧洲耶稣会对于唯物主义和无神论的问题相当敏感,外出传教的耶稣会士更是如此。与利玛窦及其他耶稣会士一样,龙华民的实在论是由精神和物质领域之间严格的二分法所塑造的。他是第一个对宋儒理学进行比较深入分析以展示其唯物主义一元论面向的西方人。如同前苏格拉底学派将诸如不朽之类的神圣属性归于原初质料或物质元素,他认为理学将同样的神圣属性归于太极,对二者来说,其神性的概念都因其泛神论面向而有缺陷。另外,龙华民把理学解释为唯物主义的主要理由是太极是不朽的实体,但更具物质性。他之所以有这样的理解,是因为他将太极解释为第二质料或“元气”。但至少在邵雍那里,太极跟理是一个层次的概念,没有证据表明邵雍把太极理解为元气。事实上,把太极理解为元气的,主要是汉、唐的儒者。龙华民的错误在于误以为中国哲学(尤其是宋代新儒家)把太极理解为元气,从而得出中国哲学属于唯物主义的结论。[20]

四、卫方济:超越物质的中国哲学

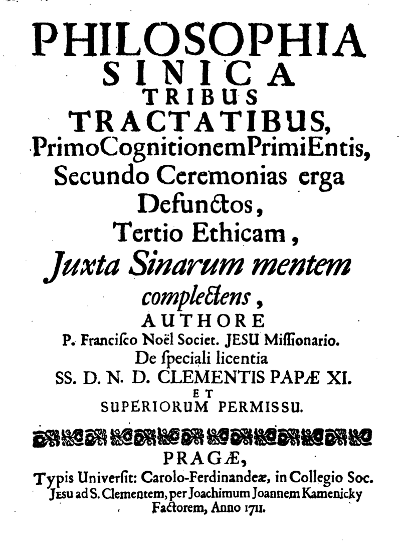

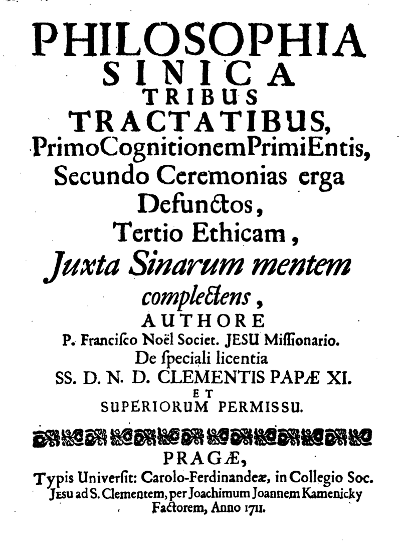

1711年,卫方济(François Noël)在布拉格出版了《中国哲学》(Philosophia sinica)。此时距龙华民的报告已过去80多年,笛卡尔主义和斯宾诺莎主义等新哲学思潮正塑造着欧洲思想。在中国,明王朝已崩溃,清王朝将朱熹思想奉为正统,开放和多元的思想不复存在。天主教会内部的礼仪之争使梵蒂冈也主张信仰和礼仪实践的正统性,谴责儒家礼仪是迷信行为。作为回应,康熙进一步控制基督宗教并限制其活动。在这种情况下,这本《中国哲学》为基督教和儒家的会通做出最后努力。

1711年卫方济《中国哲学》封面

在《中国哲学》第2章的问题3中,卫方济提问“中国文人所理解的世界最初起源是什么”,并通过解释“理”和“气”的概念及其关系来作答。与其前辈耶稣会士不同,卫方济将“理”理解为能动的原则(ratio activa),“理”被赋予生成的力量。[21]他拒绝将“气”理解为惰性物质或可感的气(sensibilis aër)的唯物主义解释,将“气”称为生命气息(vitalis aura)或生命原则(principium vitale),包括物质世界和精神世界。[22]他提到理学家程颐“只气便是神”的观点来支持这种解释,认为“气就是神本身”(Ae rest ipse Spiritus)。[23]不过,从程颐这句话的上下文来看,“只气便是神”其实是说“神只是气”,因为程颐反对那种人格化的神祇理解,他所持的主要是“鬼神者,二气之良能也”的气化论的鬼神理解。如傅锡洪所说:“‘鬼神只是气’应该理解为鬼神并不是‘气’以外的东西。同样地,‘只气便是神’说的也并不是‘气=神’,而是说神并不是‘气’以外的东西。这两句话实际上等同于‘气外无神’,强调的是阴阳之气的限定作用,也就是仅就此气的变化,就足以了解不可见的神。”[24]可见,卫方济试图摆脱前辈耶稣会士对气的唯物主义的理解,倾向于把气理解为精神性的。

卫方济提出了对中国式形质论的一种创造性解释。对他来说,所有实在不能简化为理和气,而是“一个无限的充满生命和智慧的基体(suppositum),包含在普遍的理和气中”[25]。经院式的基体概念相当于为一个事物的所有偶性奠基的个体实体,卫方济认为在理和气中存在这样一个奠基性的无限实体。他试图表明,事物的存在和活动来自第一实体,后者并未脱离事物,而是在其之内。

卫方济提出了对中国式形质论的一种创造性解释。对他来说,所有实在不能简化为理和气,而是“一个无限的充满生命和智慧的基体(suppositum),包含在普遍的理和气中”[25]。经院式的基体概念相当于为一个事物的所有偶性奠基的个体实体,卫方济认为在理和气中存在这样一个奠基性的无限实体。他试图表明,事物的存在和活动来自第一实体,后者并未脱离事物,而是在其之内。

1711年卫方济《中国哲学》封面

卫方济论证,中国人在理智上区分了精神上的非受造物与物质上的受造物,但他对“中国人的这一区分不够清晰,并显然将精神与物质、理性与身体混为一谈”表示遗憾,认为这主要是中文语言和词汇的问题。[26]在《中国哲学》第1篇,卫方济多次提到太极,并研究中国人是否用其称谓“至高无上的天主,就像上帝是万物的第一因”[27]。第2章的问题5专门处理此一主题。与其前辈相反,卫方济超越了太极的唯物主义解释,创造性地提出太极应该通过自然(natura)的概念来理解。龙华民将前苏格拉底哲学家视为无神论者,卫方济则将德谟克利特和伊壁鸠鲁视为上帝观念的支持者。[28]更具体地说,卫方济引述关于自然的统一概念的中世纪观念,以其双重和互补的维度表达存在的整体性:在其创造的维度,自然是神圣的,称为“能产的自然”(natura naturans),意味着造物主上帝;在其被动的维度,自然是被生成的,称为“所产的自然”(natura naturata),意味着被创造的世界。根据米特斯特拉斯(Jürgen Mittelstrass)的研究,阿威罗伊和司各脱使用了这种自然的双重概念。[29]阿奎那仅提到过一次“能产的自然”,且未采纳这一概念。[30]《柯因布拉评论》并不回避使用这一概念,尽管其指出一些糟糕的作者滥用了自然的概念。[31]这种自然的双重概念允许超越基督宗教神学传统的二元论,即上帝与受造物、实体的形式与物质之间的强力划分,将其统一在自然的单一范畴下,同时保留了上帝相对于世界的超越性,避免了泛神论的问题。

作为无名的存在,太极超越可感世界,因此卫方济引用朱熹《太极图说解》的前几行:

“上天之载,无声无臭,而实造化之枢纽,品汇之根底也。故曰:无极而太极。非太极之外复有无极也。”[32]

此处朱熹引用《诗经》,以表达太极超越可感世界、没有分化却是具体可见世界的基础。卫方济诉诸亚氏的动力因(causa effectiva)概念解释“枢纽”和“根底”。如上所论,经院哲学家认为其是超越性的。通过这种方式,卫方济建立了他的论点,认为太极是世界的超越性原因,或者如他所论是“能产的自然”。太极是世界的超越性原因,同时在世间活动。关于这一点,卫方济引用蔡清在其《四书蒙引》中对《中庸》第26章的评论:

“天道之至诚无息,如何?……此正是上天之载无声无臭处,以主宰者言也。至于覆载生成处,乃其功用也。”[33]

对蔡清来说,“上天之载无声无臭”指太极,并进一步以“主宰者”对其进行解释,“覆载生成”则被解释为太极的“功用”。卫方济总结道:

“现在很清楚,太极,或第一终极物,通常意味着精神、理性、唯一的和精神的原因、天主、客观所见的上帝(独立于主观心灵)、万物的第一创造者,以及能产的自然。”[34]

通过将太极等同于作为“能产的自然”的上帝,卫方济表达了其作为世界的创造者和世界中的能动性原则的双重超越性。这意味着太极或上帝对世界来说既是超越性的又是内在性的。与西方哲学和基督宗教中精神与物质的二元论传统相反,卫方济对太极的解释肯定了内在性世界与超越性并非完全分离,可被视为后者的延伸和活动的领域。卫方济可能受到上帝作为“能产的自然”的斯宾诺莎主义观念影响,但他并不是斯宾诺莎主义者,对后者来说,“能产的自然”内在于其结果,即“所产的自然”。

作为无名的存在,太极超越可感世界,因此卫方济引用朱熹《太极图说解》的前几行:

“上天之载,无声无臭,而实造化之枢纽,品汇之根底也。故曰:无极而太极。非太极之外复有无极也。”[32]

此处朱熹引用《诗经》,以表达太极超越可感世界、没有分化却是具体可见世界的基础。卫方济诉诸亚氏的动力因(causa effectiva)概念解释“枢纽”和“根底”。如上所论,经院哲学家认为其是超越性的。通过这种方式,卫方济建立了他的论点,认为太极是世界的超越性原因,或者如他所论是“能产的自然”。太极是世界的超越性原因,同时在世间活动。关于这一点,卫方济引用蔡清在其《四书蒙引》中对《中庸》第26章的评论:

“天道之至诚无息,如何?……此正是上天之载无声无臭处,以主宰者言也。至于覆载生成处,乃其功用也。”[33]

对蔡清来说,“上天之载无声无臭”指太极,并进一步以“主宰者”对其进行解释,“覆载生成”则被解释为太极的“功用”。卫方济总结道:

“现在很清楚,太极,或第一终极物,通常意味着精神、理性、唯一的和精神的原因、天主、客观所见的上帝(独立于主观心灵)、万物的第一创造者,以及能产的自然。”[34]

通过将太极等同于作为“能产的自然”的上帝,卫方济表达了其作为世界的创造者和世界中的能动性原则的双重超越性。这意味着太极或上帝对世界来说既是超越性的又是内在性的。与西方哲学和基督宗教中精神与物质的二元论传统相反,卫方济对太极的解释肯定了内在性世界与超越性并非完全分离,可被视为后者的延伸和活动的领域。卫方济可能受到上帝作为“能产的自然”的斯宾诺莎主义观念影响,但他并不是斯宾诺莎主义者,对后者来说,“能产的自然”内在于其结果,即“所产的自然”。

五、结 论

我们可以在更大的形而上学语境中重构西方对中国哲学中的原初物质和形质论的理解的探究。方岚生(Franklin Perkins)论证,大约在公元前4世纪,中国思想坚决拥护具有四个特征的宇宙起源论,即一元论、自发生成(spontaneous generation)、内在和循环,“这种取向与基于二元论或本体论上独立的实体的哲学相反,后者大部分时候在欧洲思想史上占据主导地位。可以说,欧洲形而上学更关注调和(reconciliation)问题(本体论上不同的事物如何相互作用),中国形而上学则更关注区分(distinction)问题(个体化的基础是什么)”[35]。

正如方岚生所论,中国传统始于一元论,试图阐明差异;而西方传统始于二元论,试图将差异调和为更统一的东西。尽管前提截然相反,但这两种传统从理论结果来看不无趋同之处。

从耶稣会士对中国物质观的分析,我们可以看出这一趋同是基于来自欧洲的新经院哲学。利玛窦指出宋儒理学的局限性,同时开启了将太极解释为超越之物的可能性。通过对天体和地球质料的讨论,傅汎际和李之藻抓住了《柯因布拉评论》所揭示的天体质料与地球质料属于同一种类的可能性。龙华民迈出重要一步,从前苏格拉底思想汲取资源理解宋儒,但其对前苏格拉底哲学的解读纯粹是亚氏的,因此非常合乎逻辑地认为,就像亚氏拒绝古希腊思想家的一元论一样,西方人在中国必须拒绝理学。几十年后,龙华民的探究激发了卫方济将太极解释为“能产的自然”。只有卫方济严肃地尝试从西方传统中的非亚里士多德资源中汲取灵感,这使其有了更灵活的解释框架。在越来越深入地研究中国哲学文本的过程中,卫方济能够选择与中国观念产生共鸣的西方观念,通过“能产的自然”概念将西方的上帝观念与理学的太极概念联系起来,从而开辟了有待进一步探索的新道路。

注释

[1] 1623-1640年间共出版了9部亚氏的中文译著。(See Thierry Meynard, “Aristotelian Works in Seventeenth-century China: An Updated Survey and New Analysis”, Monumenta Serica 65.1, 2017, pp.61-85.)

[2] [意]利玛窦:《天主实义今注》,梅谦立注、谭杰校勘,北京:商务印书馆,2014年,第85页。

[3] 同上,第96页。

[4] 利玛窦曾于1598年在南京与洪恩和尚的著名辩论中应用了这一论证。

[5][意]利玛窦:《天主实义今注》,第127页。

[6]同上,第94-95页。

[7]Ricci, “Latin Summary”, The True Meaning of the Lord of Heaven, Revised ed. by Thierry Meynard, Boston: Institute of Jesuit Sources, 2016, p.377.

[8]See Williard Peterson, “Natural Western Philosophy in Late Ming China”, Proceedings of the American Philosophical Society 117. 4, 1973, pp.295-322, 306.

[9] [葡]傅泛际、[明]李之藻:《寰有诠》,黄兴涛编:《明清之际西学文本》第3册,北京:中华书局,2013年,第1214页。

[10] Commentarii collegii conimbricensis Societatis Iesu in quatuor libros de coelo Aristotelis Stagiritae, Lisbon: Simone Lopes, 1593, I.c.2.q.4.a.1, p.38.

[11] Edward Grant, Planets, Stars, & Orbs: The Medieval Cosmos, 1200-1687, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, pp. 260-261.

[12] Commentarii collegii conimbricensis Societatis Iesu in octo libros physicorum Aristotelis Stagiritae, Coimbra: António Mariz, 1592, I.c.9.q.2.a.3, p.164.

[13] 黄兴涛编:《明清之际西学文本》第3册,第1258页。

[14] Commentarii collegii conimbricensis Societatis Iesu in quatuor libros de coelo Aristotelis Stagiritae, I.c.2.q.6.a.3, p. 52.

[15] 然而,在多重天的种类问题上,《寰有诠》坚持《评论》的立场,认为每重天体都有自身的种类。的确,由于每重天都有自身的运动,一旦背离亚氏的立场,解释系统中便很容易产生很多问题。

[16] Niccolò Longobardo, A Brief Response on the Controversy over Shangdi, Tianshen and Linghun, ed.by Thierry Meynard and Daniel Canaris, Singapore: Palgrave, 2021, p.134.

[17] Ibid., p. 122.

[18] 然而,在一些段落中(如13.12),龙华民似乎像朱熹一样将理等同于太极。(Ibid., p.145.)

[19] Ibid., p.123.

[20] 感谢华东师范大学方旭东教授向笔者提出龙华民对“太极”的一些理解来源于汉代儒家。

[21] François Noël, “Philosophia sinica”, Tractatus primus, c.2.q.3, p.75.

[22] Ibid., q.1.§.2, p.34.

[23] Ibid., c.2.q.3, p.75;[宋]程颢、程颐撰,王孝鱼点校:《二程遗书》卷22,《二程集》,北京:中华书局,2004年,第288页。

[24] 傅锡洪:《宋代理学鬼神论的形成》,《中山大学学报》社会科学版2018年第5期,第150页。

[25] François Noël, “Philosophia sinica”, Tractatus primus, c.2.q.3.§.1, p.37.

[26] Ibid.,c.2.q.3, p.76.

[27] Ibid., c.2, p.29.

[28] Ibid., c.2.q.6, p.142.

[29] Jürgen Mittelstrass, “Nature and Science in the Renaissance”, Metaphysics and Philosophy of Science in the 17th and 18th Centuries, ed. by R. S. Woolhouse, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988, pp. 17-43, 19.

[30] Aquinas, Summa theologiae, Ia.IIae.q.85.a.6.

[31] François Noël, “Philosophia sinica”, Tractatus primus, c.2.q.6, p. 138; Commentarii collegii conimbricensis Societatis Iesu octo libros physicorum Aristotelis Stagiritae, Coimbra: Antonius à Mariz, 1592, p.217 (II, c.2, q.1, a.1).

[32] François Noël, “Philosophia sinica”, Tractatus primus, c.2.q.6, p.139.

[33] Ibid., c.2.q.6, p.143.

[34] Ibid., c.2.q.6, p.139.

[35] Franklin Perkins,“Metaphysics in Chinese Philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), ed. by Edward N. Zalta, URL=,最后访问时间2023年7月20日。

[2] [意]利玛窦:《天主实义今注》,梅谦立注、谭杰校勘,北京:商务印书馆,2014年,第85页。

[3] 同上,第96页。

[4] 利玛窦曾于1598年在南京与洪恩和尚的著名辩论中应用了这一论证。

[5][意]利玛窦:《天主实义今注》,第127页。

[6]同上,第94-95页。

[7]Ricci, “Latin Summary”, The True Meaning of the Lord of Heaven, Revised ed. by Thierry Meynard, Boston: Institute of Jesuit Sources, 2016, p.377.

[8]See Williard Peterson, “Natural Western Philosophy in Late Ming China”, Proceedings of the American Philosophical Society 117. 4, 1973, pp.295-322, 306.

[9] [葡]傅泛际、[明]李之藻:《寰有诠》,黄兴涛编:《明清之际西学文本》第3册,北京:中华书局,2013年,第1214页。

[10] Commentarii collegii conimbricensis Societatis Iesu in quatuor libros de coelo Aristotelis Stagiritae, Lisbon: Simone Lopes, 1593, I.c.2.q.4.a.1, p.38.

[11] Edward Grant, Planets, Stars, & Orbs: The Medieval Cosmos, 1200-1687, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, pp. 260-261.

[12] Commentarii collegii conimbricensis Societatis Iesu in octo libros physicorum Aristotelis Stagiritae, Coimbra: António Mariz, 1592, I.c.9.q.2.a.3, p.164.

[13] 黄兴涛编:《明清之际西学文本》第3册,第1258页。

[14] Commentarii collegii conimbricensis Societatis Iesu in quatuor libros de coelo Aristotelis Stagiritae, I.c.2.q.6.a.3, p. 52.

[15] 然而,在多重天的种类问题上,《寰有诠》坚持《评论》的立场,认为每重天体都有自身的种类。的确,由于每重天都有自身的运动,一旦背离亚氏的立场,解释系统中便很容易产生很多问题。

[16] Niccolò Longobardo, A Brief Response on the Controversy over Shangdi, Tianshen and Linghun, ed.by Thierry Meynard and Daniel Canaris, Singapore: Palgrave, 2021, p.134.

[17] Ibid., p. 122.

[18] 然而,在一些段落中(如13.12),龙华民似乎像朱熹一样将理等同于太极。(Ibid., p.145.)

[19] Ibid., p.123.

[20] 感谢华东师范大学方旭东教授向笔者提出龙华民对“太极”的一些理解来源于汉代儒家。

[21] François Noël, “Philosophia sinica”, Tractatus primus, c.2.q.3, p.75.

[22] Ibid., q.1.§.2, p.34.

[23] Ibid., c.2.q.3, p.75;[宋]程颢、程颐撰,王孝鱼点校:《二程遗书》卷22,《二程集》,北京:中华书局,2004年,第288页。

[24] 傅锡洪:《宋代理学鬼神论的形成》,《中山大学学报》社会科学版2018年第5期,第150页。

[25] François Noël, “Philosophia sinica”, Tractatus primus, c.2.q.3.§.1, p.37.

[26] Ibid.,c.2.q.3, p.76.

[27] Ibid., c.2, p.29.

[28] Ibid., c.2.q.6, p.142.

[29] Jürgen Mittelstrass, “Nature and Science in the Renaissance”, Metaphysics and Philosophy of Science in the 17th and 18th Centuries, ed. by R. S. Woolhouse, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988, pp. 17-43, 19.

[30] Aquinas, Summa theologiae, Ia.IIae.q.85.a.6.

[31] François Noël, “Philosophia sinica”, Tractatus primus, c.2.q.6, p. 138; Commentarii collegii conimbricensis Societatis Iesu octo libros physicorum Aristotelis Stagiritae, Coimbra: Antonius à Mariz, 1592, p.217 (II, c.2, q.1, a.1).

[32] François Noël, “Philosophia sinica”, Tractatus primus, c.2.q.6, p.139.

[33] Ibid., c.2.q.6, p.143.

[34] Ibid., c.2.q.6, p.139.

[35] Franklin Perkins,“Metaphysics in Chinese Philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), ed. by Edward N. Zalta, URL=,最后访问时间2023年7月20日。