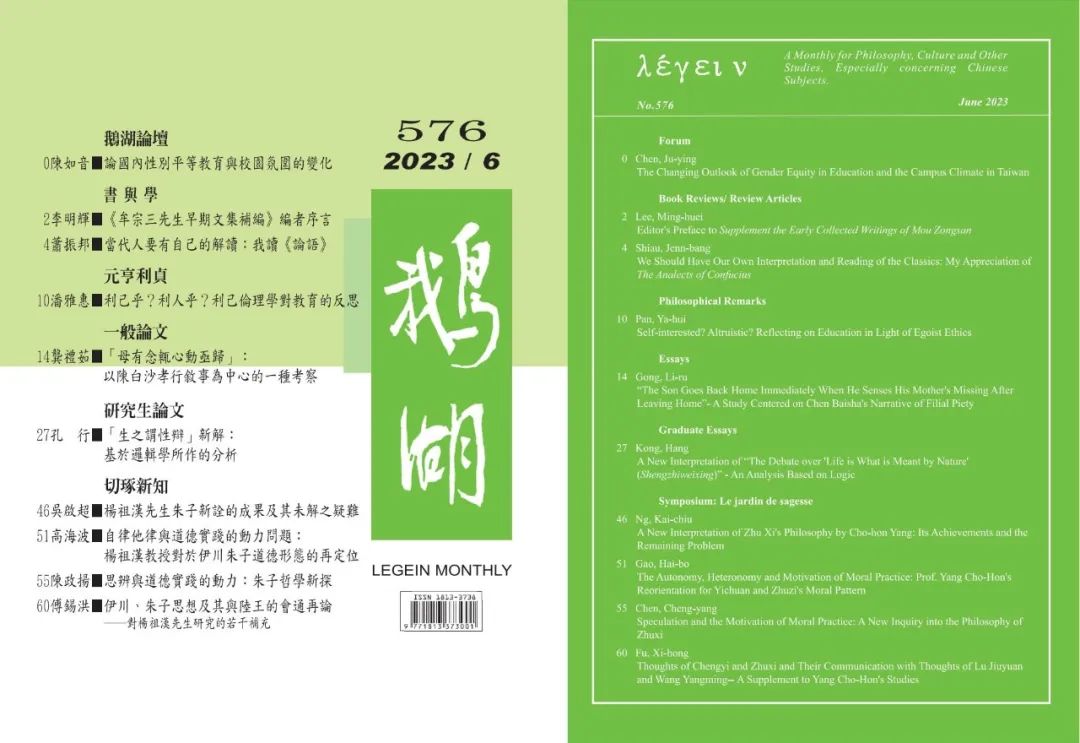

文章來源:《鵝湖月刊》2023年第6期,<切琢新知>專欄。

自律他律與道德實踐的動力問題:楊祖漢教授對於伊川朱子道德形態的再定位

高海波

北京清華大學哲學系副教授

自從牟宗三先生關於宋明理學的三系說問世以來,關於伊川朱子是否「別子為宗」的問題,曾經引發了很多討論。其中的關鍵,在筆者看來有以下幾點:第一,在伊川朱子的格物致知理論中,心對理的認識是否是一種外在的、對象性的瞭解,換言之,伊川朱子對道德之理的認識是否是以知識論的方式講道德。第二,在伊川朱子思想中,心與理是否為二,由此引出的問題是,伊川朱子在格物致知開始所依據的「常知」(用康德的話說,即普通理性)中與朱子在「物格知致」之後所達到的「心與理一」(「真知」)的境界中,心與理的關係究竟是一還是二?是一種內在的關係,還是一種外在的關係?即在這兩種情況中,心對理的覺知是一種自覺,還是一種主客二分的認知性的瞭解?由此,可以引申出第三個問題:在伊川朱子的體系中,在「真知」的狀態下,心依理而行是遵循外在的法則還是遵循自身的法則,由此引出伊川朱子的道德形態到底是自律還是他律的問題。第四,與此相關的是,「主敬」在伊川朱子思想中工夫論的意義,或者說對道德實踐的意義究竟是什麼?「主敬」是否是一種「空頭的涵養」,還是確有其對道德實踐的本質意義?進而言之,「主敬」與「窮理」、「存心」的真正關係是什麼。這個問題與道德實踐的動力亦密切相關。因此,在伊川朱子的系統中,「真知必能行」是否成立?是否會存在以知識講道德帶來的實踐動力不足的問題,甚至根本無法提供道德實踐的動力。還是這種道德實踐的動力依然是存在的,只不過與陸王心學略有差別而已。當然,最終上述討論離不開對於程朱理學與陸王心學的比較與會通的問題。這些構成了楊祖漢教授近十多年來思考的一個重要問題。

一、由「常知」到「真知」:朱子道德哲學的意義

楊祖漢教授基於康德在《道德形而上學奠基》中關於由普通的道德理性進於思辨的道德哲學的必要性的考察,並結合康德在《純然理性界限內的宗教》提出的「自然的辯證」以及「根本惡」問題的思考,指出對於道德之理的哲學瞭解,實際上是要將對道德之理從一般性的瞭解或經驗性的瞭解中抽象、抽離出來,從而達到對於道德之理的深刻理解、真切理解,以避免人由於擁有與生俱來的私欲和自愛所可能導致的、在實踐道德之理時對道德之理與感性欲求、偏好次序的「顛倒」「錯置」,從而「假公濟私」,從根本上敗壞道德實踐的存心或動機。楊祖漢教授基於自身的體驗,並結合唐君毅、徐復觀兩位先生的相關說法,指出這種「自然的辯證」實際上植根於人性,如果不能從對道德之理的普通理性的瞭解進到一種哲學的瞭解,則無法抵禦人在做道德選擇時,暗中將自愛、自私置於義務之上,從而導致墮落。從這一看法出發,楊祖漢教授認為伊川朱子的格物致知工夫就是要使人從「常知」進到「真知」,認識到天理的先驗、超越意義,從而抵禦感性欲望的侵襲,避免由此引發的意志軟弱和道德自欺、自恕,這一看法與康德的觀察有相通之處。從這一意義上說,伊川朱子的道德形態自有其切合道德實踐機制的意義,屬於儒學道德實踐所內在包含的一種形態,恐不能視為「別子」。楊祖漢教授將伊川朱子與康德在道德認識論上所做的這種比較,非常具有說服力,可以闡明伊川朱子的「格物致知」與「真知」理論的道德意義,同時也可以以此為基礎說明「主敬」工夫在其系統中的意義及其必要性。

二、「敬重」與「主敬」:道德實踐的動力

按照康德的理論,「敬重」作為一種道德情感,是主體在認識到道德法則的莊嚴、高峻之後,對之產生的一種敬畏之情。這種敬畏之情可以推動道德意志勉力而行,從而產生道德實踐的動力。楊祖漢教授認為,伊川朱子通過格物致知後獲得的「真知」是出於對道德之理的「深知」,這種「深知」由於認識到道德法則的無所為而為的無條件性,會產生一種敬畏之情,驅動主體依理而行,同樣可以為道德實踐提供動力。「主敬」的工夫,因為與「致知」工夫密切相關,且相互輔助,貫徹動靜、未發已發,似乎不應該視為無頭腦、無內容的「空頭涵養」,而應該包含對於天理的敬畏意識在內。這樣,一方面可以解釋「主敬」的動力意義,也可以使我們對朱子的「主敬」工夫的實質意義有深入的理解。筆者非常贊同楊祖漢教授程朱關於主敬的來源的分析以及對主敬的內容意義的揭示。因為,只有肯定「主敬」與「天理」的關聯性,才可以保證即便在未發時,心也不是如佛老一般虛靜空無,而是包含對天理的自覺及敬畏在其中。這就是朱子為什麼會說未發時也有「粲然」之理存在:「向見陸子靜與王順伯論儒釋,某嘗竊笑之。儒釋之分,只爭虛、實而已。如老氏亦謂:『恍兮惚兮,其中有物;窈兮冥兮,其中有精。』所謂『物』、『精』,亦是虛。吾道雖有『寂然不動』,然其中粲然者存,事事有。」1 而敬貫動靜,始終包含對天理的敬畏,「唯恐走失了」。2 這樣來看,「主敬」時心體的主宰意義就是通過對天理的自覺及勉力依循實現的。

當然,伊川朱子對「所以然之理」的瞭解,以及為何由此必然帶來一種敬畏之情,筆者認為還可以補充一個面向。如果說康德的道德哲學有基督教的背景的話,程朱理學也有超越的天的背景,天在理學當中雖然理性化了許多,但是其超越意義仍是不言而喻的。尤其是朱子在闡釋《論語》「知天命」時,著力強調「所以然之故」就是天命之「源頭來處」3,認識到這一點,就會使主體認識到道德之理是我們的天命、天職,從而戰兢自持,「唯恐走失了他」,正是這種帶有宗教情感式的對於天理的敬畏,才會產生更為強大的道德動力,抵禦私欲的侵襲,使得主體堅定地去實踐道德倫理。明末清初朱子學者陸世儀強調「理即天」4,並強調「天」字對主敬的意義,就是出於這種考慮。

三、自律還是他律:心與理的關係

按照楊祖漢教授的看法,伊川朱子對理的認識固然是一種橫攝,或是一種對象性的認知,但是在其格物致知理論中存在一個反身的工夫,故所認識的理也是心中本具之理。並且,從「常知」開始,就意味著主體對道德之理有先驗的認識,儘管可能不是一種「心理合一」的狀態。在達到「真知」之後,道德之理會施加於主體的意志,從而產生一種敬畏之情,這就變成一種縱貫的活動。而且朱子反覆講到天命流行、太極化生萬物的過程,其中也有天道性命縱貫的意識。從這個意義上說,伊川朱子的形態有近於康德的形態之處,即道德之理不是外在的規範。朱子在解釋《大學》「明德」時,也反覆強調其「具眾理」5,說明理也是人心所本具,因此「知致」之後,心依理而行,就是依循自身的道德法則行動,從這方面看,與康德的看法類似,朱子的道德形態也是一種「自律道德」而非「他律道德」。

整體而言,筆者非常贊同楊祖漢先生關於朱子也是「自律道德」的看法。不過,就心與理的關係而言,楊祖漢教授的看法仍是基於牟先生理氣二分、心性情三分的結構來談心與理的關係。在這一看法中,心是氣的看法仍然是其核心。在筆者看來,朱子的心不能僅僅看作氣,而是理氣之總體,朱子弟子陳淳就主張心是理氣之合。心統性情結構中的心也是理氣之合。由此,朱子《大學》「明德」解中「心具眾理」的說法以及朱子關於「道心」的說法,才是可以理解的。正因為心是理氣之合,理才是人心所本有,《大學》「明德」解中的「因其所發而遂明之」及「格致補傳」中「因其已知之理而益窮之」6,都是指對於內心本有之理的自覺過程。因為心本具「眾理」,「眾理」又是宇宙統一之理的體現,不僅存在於內心,而是存在於一切事物之中,故理無內外,即便向外窮事物之理,也是明本心所具之理,因為「才明彼即曉此」7,也就是唐君毅先生所說的「求諸外而明諸內」8。因此,格物與反身不能存在內外先後之序,而是本無內外可分。這也是朱子為什麼不怎麼區分「德性之知」與「聞見之知」的原因,因為理無內外,在他看來,這兩種認識其實沒有根本的區別。如果從這種對心的理解來看,性理本來就是內心的法則,格物窮理的過程其實就是主體自覺其性理的過程,主體在自覺其性理後,依照性理而行,其實就是遵循自身所立的法則,這樣來看朱子的道德形態是「自律道德」,是不是會更進一步?另外,就心對理的認知而言,伊川朱子在討論「真知」時也會強調親身「體驗」的「體知」(杜維明語)對於理解「真知」的意義,朱子也會說到所謂「置心在物中」9的認識方式,在這兩種情況下,心與理都不是主客對待的關係,因此,是否伊川朱子所說的「格物致知」也並不就是一種對象性的認識方式?在這裡,我也將其提出來向楊先生請教。

四、自由與法則(心與理):朱陸會通的可能性

楊祖漢教授基於他對伊川朱子道德實踐機制的分析,肯定伊川朱子的形態在道德實踐中存在的必要性和實質意義,當然這種分析是受到康德《道德形而上學奠基》一書中由普通的道德理性進至道德哲學的瞭解的必要性,以及《純然理性界限內的宗教》中對「自然的辯證」「根本惡」的看法所啟發形成的。由此楊祖漢教授反思,牟先生對程朱「別子為宗」的判教可能過於嚴厲,從而不能正面肯定程朱工夫論的積極意義。楊祖漢教授認為,從他對程朱道德實踐機理的理解來看,程朱的形態也屬於儒家內聖之學所必須的一種形態,與陸王心學一樣,似不應該有「宗子」、「別子」之分,而應該相互補充。他從康德「自由與道德法則相互包含」的理論出發,認為伊川朱子的形態屬於從道德法則的分析開始,進至對道德主體的肯定;而陸王心學則是從對良知本心的自我主宰開始,進一步展開為對天理的實踐。一個是從道德法則的分析進至自由意志,另外一個則是從自由意志開始,進一步落實為對天理的揭示。他認為這兩種路徑應該相互補充,而不是相互排斥。他特別指出,陸王之學在肯定良知本心之後,如果不進一步展開為對天理的肯定,則有可能會導致天理不能貞定,從而人欲戰勝天理的情況。從這個角度看,朱陸之間就並非水火不容,而存在會通的可能性與必要性。這種建立在道德實踐不同形態相互涵攝基礎上的會通,不僅毫無門戶之見,且考慮到道德實踐的現實情況,是一種真正的哲學式的、實踐形態的會通。可以說,這一看法將朱陸會通的研究推到一個哲學的、實踐的高度,其意義不容低估。基於此,我們再來看歷史上的朱陸異同,一方面不再是「千古不可合之同異」,可以並行不悖;另一方面又是「千古不可無之同異」10,因為在歷史上朱陸之學往往此消彼長,究其原因是沒有認識到二者相輔相成,理應並用。

五、總結

楊祖漢教授對於牟先生會通康德哲學與中國哲學,以此對程朱理學與陸王心學所做的判釋進行了反思,我認為楊祖漢教授對於牟先生討論的內容有所推進,促進了我們對康德之學與中國哲學特別是宋明理學的進一步反思和會通。某種程度上,他是「接著」牟先生講,而不是「照著」牟先生講。其中有些討論可以幫助我們進一步理解程朱理學的道德實踐形態,尤其是他借鑒康德道德哲學的必要性、「自然辯證」、對於道德法則的「敬畏」等來理解、詮釋程朱理學特別是朱子學當中「常知」與「真知」的關係,「自欺」的機制,「主敬」的實質意義等,推進了學界對於程朱理學一些重要概念、命題的理解,闡明了其道德發生機制及工夫形態,從這個意義上說,他的這些研究是近年來程朱理學研究以及康德哲學與宋明理學比較研究中的突出成果。

最後必須說的是,鑒於本人對康德哲學、牟先生思想的理解不夠深入,對楊先生本人的思想把握也可能不夠準確,不當之處還請楊先生不吝賜教。

註:

1 黎靖德編《朱子語類》卷一二四。

2 洛錄云:「味道問:『「畏天命」是個總頭否?』曰:『固是。人若不畏這個道理,以下事無緣會做得。』又問:『若不知得這個道理,如何會畏?』曰:『須是先知得,方會畏。但知得有淺深,工夫便隨深淺做去。事事物物皆有個天命。若知得盡,自是無所不畏,惟恐走失了。』」(《朱子語類》卷四十六)

3 問:「伊川謂『知天命而未至命,從心方至命』。此說如何?」曰:「亦是。這知天命是從不惑來。不惑,是見道理恁地灼然;知天命,是知個源頭來處恁地徹。」總論全章。(《朱子語類》卷二十三)

4 「先儒有言『天即理也』,予曰『理即天也』。識得此意,敬字工夫方透。」(陸世儀《思辨錄輯要》卷二)

5 「明德者,人之所得乎天,而虛靈不昧,以具眾理而應萬事者也。」(朱熹《大學章句集注》)

6 「格物、致知,彼我相對而言耳。格物所以致知。於這一物上窮得一分之理,即我之知亦知得一分;於物之理窮二分,即我之知亦知得二分;於物之理窮得愈多,則我之知愈其實。只是一理,『才明彼,即曉此』。」(《朱子語類》卷十五)

7 唐君毅《中國哲學原論原教篇》,北京:中國社會科學出版社,二○○六,頁一七五。

8 《朱子語類》卷十五載:問「『知至而後意誠』,故天下之理,反求諸身,實有於此。似從外去討得來」云云。曰:「『仁義禮智,非由外鑠我也,我固有之也,弗思耳矣!』」厲聲言「弗思」二字。又笑曰:「某常說,人有兩個兒子,一個在家,一個在外去幹家事。其父卻說道在家底是自家兒子,在外底不是!」朱子的這個說法表明,無論是向外格物窮理,還是「反身而誠」的向內格物窮理,所認識的理都是宇宙同一普遍之理的體現,而且按照「人人一太極」「物物一太極」的說法,每一個事物中都包含宇宙全部之理,因此人心也當然「具眾理」,從而向外格物窮理同時也就是明本心所具之理。

9 問:「『物有未體,則心為有外。』『體』之義如何?」曰:「此是置心在物中,究見其理,如格物、致知之義,與『體、用』之『體』不同。」(《朱子語類》卷九十八)

10 「宋儒有朱、陸,千古不可合之同異,亦千古不可無之同異也。」(章學誠《文史通義·朱陸》)