学术研究

综合研究

章林:在自然主義和目的論之間: 程朱理學生機主義宇宙觀的特質

发表时间:2023-07-07 21:54:58 作者:章林 来源:《哲学与文化》2018年第7期

在自然主義和目的論之間:

程朱理學生機主義宇宙觀的特質

程朱理學生機主義宇宙觀的特質

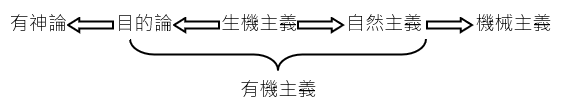

內容摘要:中國傳統思想普遍具有「有機主義」的特質,但是在「有機主義」內部,幾種思想流派之間又存在著「毫釐之辯」。程朱理學對各種思想之間細微的差異的強調與分辨,使得理學「生機主義」宇宙觀的特質呈現出來。道家強調宇宙萬物生成、變易的自然性,因而否認宇宙內在目的性和道德性;宋明儒家則因天地萬物生生不息,強調宇宙內含之生機,並因此內含之生機進而推衍出仁愛之德;漢代儒家則認為宇宙本身內含道德性,並進而認為宇宙具有內在之目的。三者之中,道家的自然主義一變可至機械主義,目的論則一變可為有神論,生機主義則有意識地規避兩者可能走向的極端,自居於兩者之間,一方面強調天地具有生物不息之德,另一方面又否認宇宙有內在之目的與主宰之上帝。

關鍵詞:程朱理學、宇宙觀、有機主義、生機主義、自然主義、目的論

壹、有機主義的三種形式

如若對有機主義作進一步的區分,便會發現在其內部又存在著自然主義、目的論以及生機主義三種不同的形式。同有神論和機械主義相比,三者具有共同的特質,但各自又有著顯著的差別。我們以自然主義標示道家的宇宙觀,在老子思想中得到集中呈現;以目的論標示秦漢之際儒家宇宙觀,在董仲舒天人感應理論中得到了系統化的闡述;以生機主義標示宋明儒學宇宙觀,在二程、朱熹的思想中得到充分的論述。[2]無論是自然主義、目的論還是生機主義都是有機主義內部的區分,都具有前段所說的有機主義的一般特徵。在這些共同的特質下,道家自然主義更加強調宇宙萬物生成、變易的自然性,因而否認宇宙內在目的性和道德性;程朱理學則因天地萬物生生不息,強調宇宙內含之生機,並因此內含之生機進而推衍出仁愛之德;戰國—秦漢之際的儒家則認為宇宙本身內涵道德性,並因其道德性,進而認為宇宙具有內在之目的。三者之中,道家的自然主義一變可至機械主義,認為事物的運動變化受嚴格的自然法則的支配;目的論則一變可為承認有一主宰之天或上帝的有神論;而生機主義則有意識地規避兩者可能走向的極端,自居於兩者之間,一方面強調天地具有生物不息之德,另一方面又否認宇宙有內在之目的與主宰之上帝。三者差別屬於同中之異,只有通過更為細緻的比較方能呈現。

貳、與道家自然主義相區分的生機主義

宋儒道統意識雖強,但在逐步構建其宇宙論的過程中,也不得不借鑒道家一些思想來完善自身。二程不但肯定了老子衣養萬物之道生物不息的思想,也同樣肯定了老子的辯證思想,認為萬事萬物都由相互對立統一的「二端」構成,並且事物的運動、變化也正是源於二端之間屈伸相感。程顥描述了他體悟、認識到這個思想時的興奮狀態:

天地萬物之理,無獨必有對,皆自然而然,非有安排也。每中夜以思,不知手之舞之,足之蹈之也。[3]

可以說,天地萬物「無獨必有對」是二程體悟到的最基本的世界圖式,在此圖式中,整個世界並不是一個天人同構的系統,而是一個由眾多相互對立統一的「二端」構建起來的整體。明道先生又說:

萬物莫不有對,一陰一陽,一善一惡,陽長則陰消,善增則惡減。斯理也,推之其遠乎?人只要知此耳。[4]

明道先生說「天理」是他自己體貼出來的,可以推斷,明道先生體貼出來的「天理」一個核心內容正是「無獨必有對」,「萬物莫不有對」。宋明理學同道家的宇宙觀既有共同的「先祖」,又有後來的「聯姻」,二者確實共同具有有機主義的特質。但是如果我們以「有機主義」作為理學和道家共同的特質,那麼我們便會不由自主地思考,為何二者在宇宙觀和自然觀上如此相似,卻最終成為理論和價值旨趣大相徑庭的兩種學派?如果程顥「無獨必有對」的體察同老子的辯證思想沒有根本區別的話,何以每每中夜思之,便不覺手舞足蹈?所以,我們認為在理學家的「有機主義」同道家的「有機主義」之間,應該有著分野。事實上,二程就已經思考自己的思想同老子思想之間的區別了。二程說:

與奪翕張,固有此理,老子說著便不是。[5]

二程認為老子所言「與奪翕張」之道是「固有此理」,承認老子所見之道同他們所體貼到的天理具有一致性,但又直接宣稱「老子說著便不是」。為何不是?明道先生認為:

老子之言,竊弄闔闢者也。[6]

「竊弄闔闢」是二程對老子的最核心批評,一方面老子已有關於二端之間對立統一的基本認識,但是這種認識並非真正的體悟,只是「竊弄」。為何如此,二程先生作過更詳細的解釋:

子曰:「予奪翕張,理所有也。而老子之言非也。與之之意,乃在乎取之;張之之意,乃在乎翕之,權詐之術也。」[7]

問:「老子書若何?」曰:「老子書,其言自不相入處,如冰炭。其初意欲談道之極玄妙處,後來卻入做權詐者上去。如『將欲取之必固與之』之類。然老子之後有申、韓,看申、韓與老子道甚懸絕,然其原乃自老子來。蘇秦、張儀則更是取道遠。」[8]

在他們看來,老子雖然也認識到二端之間的對立統一,卻只是「竊弄闔闢」,所謂「竊弄」是指取天地萬物二端相感,屈伸闔闢之理以為己用,依然是為了一己之私耳。老子認為二端之道,「與之」是為了最終「取之」,「張之」最終是為了「翕之」,因此成為一種權詐之術,直接開啟了申、韓、蘇、張之學。後四者雖然與老子之道相去較遠,但究其源頭,依然脫之老子。其用之乖張,源於其本之不正,老學末流,沉陷權詐,究其根源正是由於老子未能真正正確認識天道。二程說:

老子言甚雜,如《陰符經》卻不雜,然皆窺測天道之未盡者也。[9]

所謂「測天道之未盡者」,無疑是指老子雖然認識到宇宙萬物都由對立統一二端構成,且二端之間始終處於辯證的運動過程之中,但是老子對二端的存在結構及其辯證運動的本性的理解卻是有偏差的。這種對道的理解上的偏差最終招致後學在「用」上錯誤。朱子同樣認為老子思想「竊弄闔闢」,認為老子對「道」或「規律」的認識是為了實現對自然界或他人的「勝利」。[10]在此基礎上,朱子則更進一步思考了老子在對天道的理解上究竟出現了何種偏差,同儒家之天道究竟有怎樣的區別,從而進一步回答了二程已經發現,卻尚未言明的問題。《語類》中有一段李方子、輔廣同朱熹之間的談話,顯示朱熹同其弟子們對這個問題進行了深入的思考:

公晦問:「『無聲無臭』,與老子所謂『玄之又玄』,莊子所謂『冥冥默默』之意如何分別?」先生不答。良久,曰:「此自分明,可子細看。」廣云:「此須看得那不顯底與明著底一般,方可。」曰:「此須是自見得。」廣因曰:「前日與公晦論程子『鳶飛魚躍,活潑潑地』。公晦問:『畢竟此理是如何?』廣云:『今言道無不在,無適而非道,固是,只是說得死撘撘地。若說「鳶飛戾天,魚躍於淵」,與「必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助長」,則活潑潑地。』」曰:「也只說得到這裡,由人自看。且如孔子說:『天何言哉?四時行焉,百物生焉。』如今只看『天何言哉』一句耶?唯復是看『四時行焉,百物生焉』兩句耶?」[11]

這段談話中,李方子的問題直接指向老莊的對本原的描述「玄之又玄」、「冥冥默默」同儒家「上天之載,無聲無臭」的表達之間的差異,同當時儒者經常論辯的儒佛之間「毫釐之辨」一樣,這個問題指向儒道之間的「毫釐之辨」。對這個問題,朱子先是以沉默應對,其目的是讓兩人自己體會,仔細分別,所謂「毫釐之辨」正是「差之毫釐,謬以千里」之處,是極為相似之處的細微差別,而這種細微的差別又會對思想整體的旨向產生根本的影響,因此這種差別必須自己體會,實有心得方可。而面對公晦的一再追問,輔廣給出了自己的看法。在他看來,道家認為道無處不在,天地萬物無適而非道,這個認識是沒有問題的,只是說得「死撘撘地」;而儒家在表述「道」的時候,則給人「活潑潑地」感覺。如果聯繫到李約瑟把「道在屎溺」視為莊子思想有機主義的一種重要表述,「道」遍在一切事物之中,使得整個世界成為一有機之整體,那麼可以看到,儒家和道家在此並無差別,二者的差別只是在表述「道」時「死撘撘地」和「活潑潑地」的不同。對於輔廣的總結,朱子給予了肯定,認為「也只說得到這裏,由人自看」了,因為這種總結已經求助於人的心理感覺了,往下更無可說,只能各自體會。可以說輔廣的總結是非常准確的,或者說他的感覺是非常敏銳的,「死撘撘地」和「活潑潑地」確實是儒家之道和道家之道給人的不同感覺。也許我們現在借用西方哲學的一些話語能夠更為清晰地表達這種「感覺」:儒家和道家思想雖然共同具有「有機主義」的特徵,但是前者我們可以稱之為「生機主義」,而後者則可稱之為「自然主義」,二者雖然都認為世界由對立統一的「二端」構成,但是在理學家那裡,二端之間是一種「活潑潑」的感應關係,而道家那裡則更多的表現為「死撘撘」的自然作用。我們直接來看朱子對老子辯證思想的理解:

問「反者,道之動;弱者,道之用」。曰:「老子說話都是這樣意思。緣他看得天下事變熟了,都於反處做起。且如人剛強咆哮跳躑之不已,其勢必有時而屈,故他只務為弱。人纔弱時,卻蓄得那精剛完全,及其發也,自然不可當。故張文潛說老子惟靜故能知變,然其勢必至於忍心無情,視天下之人皆如土偶爾。其心都冷冰冰地了,便是殺人也不恤,故其流多入於變詐刑名。太史公將他與申、韓同傳,非是強安排,其源流實是如此。」[12]

朱子此處的解釋同輔廣上段的理解是一致的,二端之間屈伸相感作用在老子看來只是一種事物發展的自然態勢,並無任何仁愛之理。對於這種自然態勢,老子更加強調識而用之,通過對事物發展變化自然態勢的理解,從而使其為我所用。也正是因為如此,老子之學才會一變而至於刑名,以至「其心都冷冰冰地了,便是殺人也不恤」。概而言之,理學家認為相互對立統一的「二端」之間是一種相互感應的關係,「二端之感」不僅僅使得整個世界成為一個相互聯繫的、有機的整體,還更進一步表明這個世界是一個大化流行、生物不息的充滿生機的世界。我們把理學或者說由理學表現出來的儒家思想的這種特徵稱為「生機主義」,以同有機主義陣營中其它思想流派相區別。在老子那裡,「道」是一種「死撘撘」的道,而心也一變而成為「冷冰冰」的心。就理學同道家的差別而言,雖然同處「有機主義」的陣營,道家的「自然主義」與科學的「機械主義」更加接近,很可能一變而為機械主義。李約瑟認為莊子以「非機械的因果關係」構建了一個「真正的有機哲學」,「從動物或人體內不受意識控制的自然活動過程中,他設想在整個宇宙內,『道』並不需要意識去完成它的一切效果。」[13]而在晚些時期的道家文獻,比如《列子》、《關尹子》中,早期道家的有機主義卻逐漸向機械主義靠近。《列子.湯問第五》中有偃師制作倡優及扁鵲置換心臟的故事,李約瑟認為這些故事屬於「古老的機械主義—自然主義的傳統」,他說:

倘若這段記載出自公元前3世紀(這是有可能的),那末,我們就不能堅持把有機主義概念和機械主義概念清楚地區分開來,因為那時候還沒有發展出確定的關於無機世界的科學,因而還不可能提出有機和無機之間關係的問題。[14]

事實上,李約瑟認為《列子》中這些例子難以明確區分到底是有機主義還是機械主義,因而稱之為「機械主義—自然主義」,但是這點確實表明道家自然主義的有機主義同機械主義十分接近,完全可能一變而為後者。

參、與漢儒目的論相區分的生機主義

謹案災異以見天意,天意有欲也,有不欲也。所欲所不欲者,人內以自省,宜有懲於心,外以觀其事,宜有驗於國。故見天意者之於災異也,畏之而不惡也,以為天欲振吾過,救吾失,故以此報我也。[17]

天以災異表現自己的意欲,目的是為了補救人的過失,這就更加具有目的論的色彩了。首先對漢儒漸行漸遠的目的論思想進行批判的是王充,而他所運用的武器恰恰是道家的自然主義。他說:

夫天道,自然也,無為。如譴告人,是有為,非自然也。黃、老之家論說天道,得其實矣。[18]

天地運行,自然無為,如果有所謂災異譴告就不是自然了。王充還喜歡通過將人比作蚤虱來反駁災異感應,認為人在天地之中,正如蚤虱在人衣裳之中,蚤虱不能變動人衣裳中間之氣,人也同樣不能變動天地之氣。[19]可見,王充進一步將道家的天道自然理解為天地萬物之間的自然作用關係,接近於物質之間「機械」的作用關係。道家自然主義可一變而至機械主義,具有天然的反目的論的傾向。宋代儒學對漢儒災異思想以及寓於其中的目的論同樣持批判態度,但他們並非依自然主義來立論,而是取自然主義和目的論中間的路線,所以他們對董仲舒也非如王充那樣全面的批評,而是一種有保留的批評。二程對董仲舒曾有一總體評價:

又問:「漢儒談《春秋》災異,如何?」曰:「自漢以來,無人知此。董仲舒說天人相與之際,亦略見些模樣,只被漢儒推得太過。亦何必說某事有某應?」[20]

二程語錄中關於災異感應的論述頗多,其中初看又似乎有許多相互抵牾之處,從淺處看是由於記錄者理解程度不同,而其深層次原因卻是因二程關於災異感應思想的「理學化」態度:對災異感應絕非簡單全盤否定,卻要排除其中的神秘的、不合「理」的因素。所以上面引文中,伊川一方面肯定董仲舒論天人之際「略見些模樣」,但是又批評漢儒「推得太過」。從這點來看,「理學化」具有折中主義的色彩,走的是一條中間路線。其實災異事件,《春秋》業已關注,有不少「隕石隕霜」之類的記錄。對於《春秋》所記災異,二程是默認的:

大抵《春秋》所書災異,皆天人響應,有致之之道。如石隕於宋而言「隕石」,夷伯之廟震,而言「震夷伯之廟」,此天應之也。但人以淺狹之見,以為無應,其實皆應之。然漢儒言災異,皆牽合不足信,儒者見此,因盡廢之。[21]

二程認為《春秋》不說「石隕、霜隕」,而說「隕石、隕霜」,是因為「石隕、霜隕」以石和霜為主語,這樣的表述更像是對客觀物理事件的描述,而「隕石、隕霜」,則省略了主語,暗示了一個暗自響應人事之「天」。以此可見,伊川對《春秋》通過對災異事件的強調來表示天人感應之理是基本上贊同的,並認為只有《春秋》才是真正的「明察秋毫」,普通人認為天人並無響應之處,其實都有響應。但是隨後話鋒一轉,又特別強調漢儒後來大肆宣揚的災異感應學說是牽強附會,因而應該從儒家思想中完全廢除。上面這段話對於天人相與之道本身依然沒有給出進一步的說明,在劉元承所編的《遺書》卷第十八中,有伊川關於這個問題的進一步解答:

問:「『鳳鳥不至,河不出圖』,不知符瑞之事果有之否?」曰:「有之。國家將興,必有禎祥。人有喜事,氣見面目。……」

問:「五代多祥瑞,何也?」曰:「亦有此理。譬如盛冬時發出一朶花,相似和氣致祥,乖氣致異,此常理也,然出不以時,則是異也。……」

又問:「漢文多災異,漢宣多祥瑞,何也?」曰:「且譬如小人多行不義,人卻不說,至君子未有一事,便生議論,此是一理也。……」

又問:「日食有常數,何治世少而亂世多,豈人事乎?」曰:「理會此到極處,煞燭理明也。天人之際甚微,宜更思索。」

曰:「莫是天數人事看那邊勝否?」曰:「似之,然未易言也。」[22]

這段對話較長,按照提問可分為五小段,事實上,每段的提問在邏輯上有著層層推進之意。第一段是問有無符瑞之事,伊川的回答是肯定的,並作了一個生動的比喻,說國家將興,自會有祥瑞,正如人有喜事便會面有喜色一樣。第二段是提問者接著追問,如果符瑞實有其事的話,那麼為何上古時期多見而現在則少見呢?伊川的回答直承董仲舒的理論,以氣論來回答這個問題,認為「和氣致祥,乖氣致異,此常理也」。提問者又接著追問,如果如此的話,那麼為何漢文帝天下大治,反而各種災異的記載比漢宣帝時還要多呢?此時,伊川對天人相感的理論依然沒有任何動搖,只是通過「保護帶」對其核心理論進行了很好的解釋。問:「五代多祥瑞,何也?」曰:「亦有此理。譬如盛冬時發出一朶花,相似和氣致祥,乖氣致異,此常理也,然出不以時,則是異也。……」

又問:「漢文多災異,漢宣多祥瑞,何也?」曰:「且譬如小人多行不義,人卻不說,至君子未有一事,便生議論,此是一理也。……」

又問:「日食有常數,何治世少而亂世多,豈人事乎?」曰:「理會此到極處,煞燭理明也。天人之際甚微,宜更思索。」

曰:「莫是天數人事看那邊勝否?」曰:「似之,然未易言也。」[22]

可見,伊川在解釋天人相感之理時,並沒有提出太多的新的見解,依然是通過「氣論」來解釋災異現象。當伊川用「氣論」來解釋災異感應現象時,他更加注重的是氣的運行的「自然」之理,這就使得伊川能夠對一些流行的、神秘化的災異事件做出堅決的否定。從感應自然之理出發,伊川批判了災異感應學說中很多的不合「理」的成分。比如說日食:

問:「《春秋》書日食,如何?」曰:「日食有定數,聖人必書者,蓋欲人君因此恐懼修省,如治世而有此變,則不能為災,亂世則為災矣。」[23]

這段話中,伊川明確指出日食有定數,有其規律性,因而是無關災異的。《春秋》中之所以要每遇必書,是因為希望君王能夠因此恐懼修省,這些災異現象其實是正常的,在治世和亂世都會出現,只是在治世,因為人事完畢,不會造成災害,而在亂世則會造成傷害。同樣,朱子一方面批評了道家自然主義可能導致的非道德主義及權謀之術,另一方面也高度警惕儒家的道德主義本能的目的論傾向。所以在上一段同李方子、輔廣的對話中,在批評道家之道「死撘撘地」,肯定儒家之道「活潑潑地」之後,朱子隨即抬出孔子的話,要讓人把「天何言哉」同「四時行焉,百物生焉」統一起來看,「四時行焉,百物生焉」表明天地生物不息的性質,而「天何言哉」又表明天地生物不息是一種「無心」的創造,並非好像有一個主宰之天、意志之天要求生物不息。

朱子始終將生機主義限定在目的論和自然主義之間,這點也表現在他對「天地之心」的認識中。《語類》記載朱子同門人的一段談話:

問:「天地之心亦靈否?還只是漠然無為?」曰:「天地之心不可道是不靈,但不如人恁地思慮。」[24]

天地之心不如人心能夠思慮,具有目的性和計劃性,但不能因此說天地之心「不靈」。所謂「不靈」即認為天地萬物生成、運行都是一純粹自然的,甚至是機械的過程。朱熹對「天地之心」的看法在另一段對話中表達地更為詳盡:

道夫言:「向者先生教思量天地有心無心。近思之,竊謂天地無心,仁便是天地之心。若使其有心,必有思慮,有營為。天地曷嘗有思慮來!然其所以『四時行,百物生』者,蓋以其合當如此便如此,不待思維,此所以為天地之道。」曰:「如此,則《易》所謂『復,其見天地之心』,『正大而天地之情可見』,又如何?如公所說,祇說得他無心處爾。若果無心,則須牛生出馬,桃樹上發李花,他又卻自定。……某謂天地別無勾當,只是以生物為心。一元之氣,運轉流通,略無停間,只是生出許多萬物而已。」[25]

朱子常叫門人思考天地有心無心,道夫有次便談了自己的理解。道夫的理解稍偏向於「無心」,所謂天地之道,只是自然應當如此,不待思維。這種理解同道家的思想較為靠近,朱子馬上進行糾偏,指出道夫只認識到天地無心處,但如若天地果無心,萬物自當雜錯紛呈,所謂「牛生出馬,桃樹上發李花」,但現實卻是萬物各具本性,順而不妄。所以,朱子最後總結,認為應將天地有心、無心結合在一起看:

天地以此心普及萬物,人得之遂為人之心,物得之遂為物之心,草木禽獸接著遂為草木禽獸之心,只是一個天地之心爾。今須要知得他有心處,又要見得他無心處,只恁定說不得。[26]

可見,朱子一方面反對天地能思慮、營為的目的論思想,另外一方面又時刻提防著將天地萬物視為自然化生的自然主義傾向,這種介於目的論和自然主義之間的自然—宇宙觀,正是「生機主義」的具體特徵。肆、結語

在有機主義內部,生機主義同自然主義和目的論具有共通性。同自然主義相似,生機主義也將對立統一的辯證結構視為事物最根本的存在方式,但最終卻產生出動靜相對的兩個不同宇宙圖式以及尊貶仁義兩種不同的道德觀念;同目的論相似,生機主義同樣試圖為儒家傳統仁義道德奠定根基,但卻反對具仁心、能思慮營為之天的存在。生機主義具有自然主義和目的論的部分特質,卻又同二者相區分的關鍵,我們認為在於其獨特的感應思想。首先,在儒學內部,宋儒力斥董仲舒天人感應之虛妄,認為真正的感應是在「萬物莫不有對」的存在結構基礎上,相互對立統一的兩端之間的相互感應。其次,同老子認為對立統一的兩端之間相互作用、轉化是一種自然的過程不同,宋明儒家認為在對立統一的兩端的感應關係中,感應雙方一感一應,一應一感,雙方絪蘊相蕩、屈伸相感,因而使得整個宇宙呈現出生機勃勃的景象。通過對各種宇宙觀類型的進一步區分,有助於釐清學界的一些紛爭和淆亂。[27]

儒家的宇宙論總是指向仁德的,試圖為傳統仁德確立根基。董仲舒直接將仁德賦予天,並在天人感應體系中,通過天之仁反過來要求人之仁,但是這種理論是有缺陷的。[28]後來,宋儒試圖從一體之氣生成萬物來說萬物一體之仁,但是簡單的氣論並不能為仁學奠基,莊子和阿那克西美尼都認為天地萬物由一體之氣構成,但是他們都沒有指向仁德。只有當宋明儒學認為對立統一的兩端之間的感應作用內含生機時,才真正意義上通過氣論為仁學奠基。《語類》中有一段對話:

問:「仁是天地之生氣,義禮智又於其中分別。然其初只是生氣,故為全體。」曰:「然。」問:「肅殺之氣,亦只是生氣?」曰:「不是二物,只是斂些。春夏秋冬,亦只是一氣。」[29]

仁源於天地之生氣,也即天地一氣運行是內含生機的,此「生機」即朱熹常說的「生意」。構成天地萬物之氣,其運動變化本身就是充滿生機的,生命存在只是生機之氣最為活潑的表現形式罷了。參考文獻

宋.黎靖德編,王星賢點校,《朱子語類》,北京:中華書局,2004。

清.蘇輿撰,《春秋繁露義證》,北京:中華書局,1992。

漢.王充,《論衡》,上海:上海人民出版社,1974。

徐復觀,《兩漢思想史》第2卷,北京:九州出版社,2014。

方東美,《中國哲學之精神及其發展》,匡釗譯,鄭州:中州古籍出版社,2009。

杜維明,〈存有的連續性:中國人的自然觀〉,孔祥來、陳佩鈺編,《杜維明思想學術文選》,上海:上海古籍出版社,2014。

成中英,《論中西哲學精神》,上海:東方出版中心,1991。

李約瑟,《中國科學技術史》第2卷,何兆武等譯,北京:科學出版社,1990。

牟復禮,《中國思想之淵源》,王立剛譯,北京:北京大學出版社,2009。

注释:

[1] 牟復禮(Frederick W.Mote, 1922-2005)認為中國人是世界上唯一沒有創世神話的種族,而是將宇宙看作是「一個有機的過程,宇宙的各個部分都從屬於一個有機的整體,它們都參與到這個本然自生的生命過程的相互作用之中。」牟復禮,《中國思想之淵源》,王立剛譯(北京:北京大學出版社,2009),頁21。杜維明也認為中國人的自然觀是一種有機主義,之所以如此,倒並非由於中國人沒有創世的觀念,而是由於中國人一直把整個宇宙視為「連續創造活動的展開」。杜維明,〈存有的連續性:中國人的自然觀〉,收入孔祥來、陳佩鈺編,《杜維明思想學術文選》(上海:上海古籍出版社,2014),頁87。李約瑟(Joseph Needham, 1900-1995)以「有機主義」同時命名道家和儒家的思想。他認為「中國的這種有機自然主義最初以『通體相關的思維』體系為基礎,西元前3世紀已經由道家作出了光輝的論述,又在12世紀的理學思想家那裡得以系統化。」李約瑟,《中國科學技術史》第2卷,何兆武等譯(北京:科學出版社,1990),頁538。同樣,方東美先生也認為除了陰陽家、名家和王充的懷疑主義之外,中國傳統哲學精神都可以用「機體主義」來概括。方東美,《中國哲學之精神及其發展》,匡釗譯(鄭州:中州古籍出版社,2009),頁16。

[2] 雖然道家、秦漢儒家以及宋明儒學內部各個思想家的思想之間都有差異,但同一時代、同一流派的思想家們無疑有其一致性。縱觀宋明儒學,各個思想家的宇宙觀都可以說具有「生機主義」的特質,只不過在二程和朱熹思想中得到了更充分的論述。鑒於文章所引均為二程和朱熹的材料,為了行文的嚴謹,題目定為「程朱理學生機主義」。

[3] 宋.程顥、程頤著,《河南程氏遺書》,王孝魚點校,《二程集》上冊(北京:中華書局,2004),頁121。

[4] 宋.程顥、程頤,《二程集》上冊,《河南程氏遺書》卷11,頁123。

[5] 宋.程顥、程頤,《二程集》上冊,《河南程氏遺書》卷7,頁98。

[6] 宋.程顥、程頤,《二程集》上冊,《河南程氏遺書》卷11,頁121。

[7] 宋.程顥、程頤,《二程集》下冊,《河南程氏粹言》卷1,頁1181。

[8] 宋.程顥、程頤,《二程集》上冊,《河南程氏遺書》卷18,頁235。

[9] 宋.程顥、程頤,《二程集》上冊,《河南程氏遺書》卷15,頁152。

[10] 參見《朱子語類》卷125中朱子對程顥「老子之言竊弄闔闢」一句話的解釋。宋.黎靖德編,王星賢點校,《朱子語類》第8冊,卷125(北京:中華書局,2004),頁2986-2987。

[11] 宋.黎靖德編,王星賢點校,《朱子語類》第4冊,卷64,頁1601。

[12] 宋.黎靖德編,王星賢點校,《朱子語類》第8冊,卷125,頁2997-2998。

[13] 李約瑟,《中國科學技術史》第2卷,何兆武等譯,頁57。

[14] 李約瑟,《中國科學技術史》第2卷,何兆武等譯,頁60。

[15] 漢.董仲舒,《春秋繁露.王道通三》,清.蘇輿撰,《春秋繁露義證》(北京:中華書局,1992),頁329。

[16] 漢.董仲舒,《春秋繁露.祭義》,清.蘇輿撰,《春秋繁露義證》,頁439。

[17] 漢.董仲舒,《春秋繁露.必仁且智》,清.蘇輿撰,《春秋繁露義證》,頁260。

[18] 漢.王充,《論衡.譴告篇》(上海:上海人民出版社,1974),頁224。

[19] 漢.王充,《論衡.變動篇》,頁229。

[20] 宋.程顥、程頤,《二程集》上冊,《河南程氏遺書》卷22下,頁304。

[21] 宋.程顥、程頤,《二程集》上冊,《河南程氏遺書》卷15,頁159。

[22] 宋.程顥、程頤,《二程集》上冊,《河南程氏遺書》卷18,頁238。

[23] 宋.程顥、程頤,《二程集》上冊,《河南程氏遺書》卷22下,頁299。

[24] 宋.黎靖德編,王星賢點校,《朱子語類》第1冊,卷1,頁4。

[25] 宋.黎靖德編,王星賢點校,《朱子語類》第1冊,卷1,頁4。

[26] 宋.黎靖德編,王星賢點校,《朱子語類》第1冊,卷1,頁5。

[27] 比如關於「有機主義」、「生機主義」與譯名對應問題,李約瑟以「organicism」表達「有機主義」(李約瑟,《中國科學技術史》第2卷,何兆武等譯,頁60),成中英先生卻用來翻譯「生機主義」,成先生說:「在此,萬物全體被視為同出一源,亦即天。……因此,這項對實在界的形而上主張,時常被稱為生機主義(organicism),或生機論哲學(philosophy of organicism)。」成中英,《論中西哲學精神》(上海:東方出版中心,1991),頁276。可見,成先生「生機主義」實際的含義卻是我們所謂的「有機主義」。之所以會出現翻譯詞彙上的淆亂,其根源在於對有機主義未作進一步區分,如若知了程朱理學同道家宇宙觀的「毫釐之辨」,自當區分「生機主義」和「有機主義」。另外,大陸學界關於「儒教」一直有爭論,從我們所做區分來看,即便是董仲舒帶有強烈「目的論」色彩的「天人感應」思想,也沒有突破「有機主義」的限界,在實際意義上轉向「有神論」。

[28] 徐復觀先生認為董仲舒關於天的性格的論述,出於主觀的要求為多。董仲舒的天人關係都是通過想像構建起來的,因此,天人感應體系雖然具有了哲學的形式,但是缺少合理知識的支持,不能禁受合理主義的考驗。徐復觀,《兩漢思想史》第2卷(北京:九州出版社,2014),頁364-365。

[29] 宋.黎靖德編,王星賢點校,《朱子語類》第1冊,卷6,頁107。