摘要:与当今宗教学通行的四种对话模式(“置换模式”“成全模式”“互益模式”“接受模式”)对照,王阳明对待佛教与道教的态度展现出一种独特的模式——“王阳明模式”。它既承认每一种文明都有其本己的宗教,同时又汲取了“置换模式”下对本己宗教的强烈认同与归属感,而相较于“成全模式”与“互益模式”,“王阳明模式”更注重自我的开放性与自我的成全,而不是以本己宗教去“成全”异己宗教。“王阳明模式”的重点在于向宗教的“他者”保持开放性,而其始终如一的“人道”取向可以把宗教向度贞定在人性的肯定与实现这一面向,避免宗教信仰走向迷狂、偏执与蒙昧主义。

关键词:宗教对话 王阳明 大道意识

一

与“离散的时代”不同,全球化时代是一个“汇聚的时代”,“时空的压缩”让不同文明、不同种族、不同信仰的人汇聚到了同一个世界(“地球村”)之中。1“全球意识”和“人类命运共同体”意识理应成为全球化的“时代精神”。然而与“离散时代”对应的民族、部落、种族的生活,因为“汇聚”而被抽离其镶嵌在“原居地”的生存网络,同时高度流动性、动荡性、不确定性、无中心性与身份认同的多元性,则让宗教文化的认同几乎成了“唯一的没有选择的身份认同”,人们被强行塞入一个个“顽固的小箱子”之中,迷失于“单一性的幻象(the illusion of singularity)”之中。2于是,政治的对立与民族国家的冲突被视为宗教文化对立的必然结果。日益滋长的激进民族主义、部落主义、种族主义越来越让人怀疑“全球化”到底是人类“幸福的源泉”还是“悲惨的祸根”。

多元文明的和谐共存亟需宗教对话、文明对话。而迄今宗教对话的理论基本上是由具有基督教背景的西方学者,如约翰·希克(John Hick)、保罗·尼特(Paul Knitter)、汉斯·昆(Hans Kung)、斯维德勒(Leonard Swidler)等提出与阐述的。但其实,“道并行而不相悖”,“万物并育而不相害”,“天下一家”,“万物一体”,“东海西海,心同理同”,中国传统思想所塑造的中华文明本身就是“对话的文明”“学习的文明”“包容的文明”。3因此,立足于中国深厚的思想传统,提出一种既具有本土文化底蕴,又具有普适性的宗教对话模式,是当今中国学者义不容辞的历史使命。

本文拟通过考察王阳明对待佛教与道教的态度,提炼出一种心学一系对待其他宗教的内在机制,并在充分借鉴通行的四种宗教对话模式(“置换模式”“成全模式”“互益模式”“接受模式”)的基础上,阐述一种新的“王阳明模式”。在这个新的模式中,既接纳了“接受模式”的合理性,承认每一种文明都有其本己的宗教,不须置换,也不应置换;同时又汲取了“置换模式”下对本己宗教的强烈认同与归属感;而相较于“成全模式”与“互益模式”,“王阳明模式”更多注重自我的开放性与自我的成全,而不是以本己宗教去“成全”异己宗教。“王阳明模式”的重点在于向宗教的“他者”保持开放性,将之视为证成完美人性、实现自我的一个资源而加以学习、吸纳,而且在王阳明的宗教对话模式之中,始终如一的“人道”取向可以维系宗教向度贞定在人性的肯定与实现这一面向,避免宗教信仰走向迷狂、偏执与蒙昧主义,这在各种原教旨主义盛行的当代,弥为珍贵。

二

撇开王阳明与“二氏”的实际交涉过程不谈,王阳明对待佛、道“二氏”的态度集中体现在以下两则语录:

或问三教异同。师曰:“道大无外,若曰各道其道,是小其道矣。心学纯明之时,天下同风,各求自尽。就如此厅事,元是统成一间,其后子孙分局,便有中有傍。又传渐设藩篱,犹能往来相助。再久来渐有相较相争,甚而至于相敌。其初只是一家,去其藩篱仍旧是一家。三教之分,亦只似此。其初各以资质相近处学成片段,再传至四五则失其本之同,而从之者亦各以资质之近者而往,是以遂不相通。名利所在,至于相争相敌,亦其势然也。故曰:仁者见之谓之仁,知者见之谓之知。才有所见,便有所偏。”4

张元冲在舟中问:“二氏与圣人之学所差毫厘,谓其皆有得于性命也。但二氏于性命中着些私利,便谬千里矣。今观二氏作用,亦有功于吾身者,不知亦须兼取否?”先生曰:“说兼取,便不是。圣人尽性至命,何物不具,何待兼取?即吾尽性至命中完养此身谓之仙;即吾尽性至命中不染世累谓之佛。但后世儒者不见圣学之全,故与二氏成二见耳。譬之厅堂三间共为一厅,儒者不知皆吾所用,见佛氏,则割左边一间与之;见老氏,则割右边一间与之;而己则自处中间,皆举一而废百也。圣人与天地民物同体,儒、佛、老、庄皆吾之用,是之谓大道。二氏自私其身,是之谓小道。”5

两则语录均强调“大道”意识———儒家的“道一而已”与道家的“道通为一”思想,孕育、孳生了一种“道大无外”的“大道意识”,而一切外来的、异质的文明成果均可视为“道”之一种:佛入中国,被视为佛道;耶入中国,被视为耶道;回入中国,被视为回道,而其崇信者则皆被视为“道人”。6而一旦“大道”裂为互不相通的“道”(“各道其道”),则“道”已堕入“术”层次,是自“小其道”。“大道”因学道者自身资质不同又不能不分裂(“学成片段”“见仁见智”),故有儒、道、佛三教之异同。但此“教”之异同只是因“教徒”不断强化、固化其自身资质的一个结果:偏于“完养此身”资质的人相互交往而成道教团体,偏于“不染世累”资质的人相互交往而成佛教团体,偏于经世致用资质的人相互交往而成儒教团体。孟子有言,“物之不齐,物之情也”,焦循对此曾引申说:“惟其不齐,则不得以己之性情例诸天下之性情,即不得执己之所习、所学、所知、所能例诸天下之所习、所学、所知、所能。”7阳明此处的“资质”即焦循所谓“己之性情”。三教本是从其各自立场得见“大道”之一面,然仅囿于此而蔽于此(“渐设藩篱”),故成“执态”,而陷入“一偏”(庄子所谓“道隐于小成”)。只有撤去藩篱,超越门户,互通有无,往来相助,方可成就“大道之全”(“圣学之全”)。

由此“大道”意识、“圣学之全”意识观察当今宗教格局,则每一具体宗教均是人性某一方面之证成,均有其“一得之见”,其团契生活亦均是由精神气质相近之人所结成的共同体生活。而欲证“大道”自身则要超越一己“宗教立场”的限囿,向宗教的“他者”敞开,因为这个“他者”原本即是“自己”的一部分或者自己应该具备的一部分(“圣人尽性至命,何物不具”)。使徒保罗说教会为基督的“身体”,并说“从前远离上帝的人”通过基督,“靠着他的血”,即可“拆毁了中间隔断的墙”(用阳明的话说即“去其藩篱”),成为“上帝家里的人”(《以弗所书》2:13—19)。阳明则说各个“相较相争”乃至“相敌”的宗教团体,倘能拥有“大道意识”,则会“去其藩篱”重新成为“一家人”。

在阳明的“三教一家”论述之中,不难见出其对待具体宗教的基本机制。

第一,超越“具体宗教”的“大道”意识。在“大道”面前,每一个具体宗教都是某种“资质”的群体对此“大道”的一个方面的见证,但不应将此“见证”(“片段”)视为“大道”本身,否则就会陷入教派的偏执与偏颇中(“才有所见,便有所偏”)。阳明洞悉具体宗教这种“喜人之同乎己而恶人之异于己”的排斥异己之弊端,故对“垄断”大道的心态始终持批评态度,并特别强调“文王望道未之见”才是“真见”。“望道未见”,不仅是不敢自足、好学不已、日进无疆之表现,也是“圣不自圣”的自我警戒态度,因为“大道”自身的无限性本身即决定了任何对“大道”的“所见”都不过是“一隅之见”:“道无方体,不可执着。欲拘滞于文义上求道,远矣。……人但各以其一隅之见,认定以为道止如此。”8

第二,超越具体宗教自我中心的“学习立场”。每一宗教均有其让人委身的终极向度,此“委身性”倘不与“开放性”保持适当的张力,则不仅极容易陷入“自我隔绝”,更易趋向排他主义。阳明提倡以开放的、学习的态度超越宗教意识形态的“是非之争”。针对门人的儒教与佛教异同何在之问,阳明明确提出超越这种门户意义上的异同意识,并搁置名相意义上的是非之争,而在自家生命深处学习与体验两者之中的真正智慧。在阳明看来,三教不过是为了尽吾心、安吾命,学三教者,亦不过是要学尽心、学安命而已。就此而言,三教异同的确不是学者应当关心的“焦点”。

第三,所有宗教在根本上都是为了成全人性的,包括儒教在内的三教乃至其他教都是“吾之用”。“吾之用”“自我成全”是第一义,宗教的经典都是为了引发、印证、栽培人性的自觉,“千经万典,颠倒纵横,皆为我之所用。一涉拘执比拟,则反为所缚”9。阳明接引弟子有时直接用禅宗的“不思善,不思恶,认本来面目”来指点良知,并称“致良知”就如“佛家说心印相似”,有时又用道教的“精气神”来指点良知的凝聚与流行,这些皆表现出其超越宗教门户、以“吾之用”为第一义的生命本怀。

第四,“吾之用”“自我成全”的终极关怀是在这个人间世界实现的。阳明“致良知”体用不二的圆教性格一直强调“内”与“外”、“世间”与“出世间”、“此岸”与“彼岸”的“相即性”,故任何宗教性的超越追求都应始终安顿在家庭人伦与社会国家乃至天地万物这“一个世界”之中。他称佛教西天极乐园并非“以地言”,即并非是彼岸的空间概念,“西天只在眼前”:人能时时“致良知”,父慈子孝,兄友弟恭,夫合妇顺,自由自在,这便是西天极乐园;否则,乖戾不合,睚眦必报,终日忧愁烦恼,这便是地狱。阳明又称佛教六道轮回亦不应作另一时空中之生命变换解,人不能守住自己的良知,则一日间难免在“悖逆之途”“贪淫之海”之中辗转飘荡,沦入禽兽而不自觉。因此,宗教信仰最重要的果实乃是人世间的关爱与心灵的平和。

三

王阳明在对世间各大宗教持开放与宽容之态度的同时,又明确地表示其最终认同与委身的是“中国圣人之道”。与焦竑、李贽交往甚笃的利玛窦,在论及“三教合一”论时表现出强烈的憎恶之情:“现今最普遍的看法是三教合一,一个人可以同时属于三教。这是自以为最智者的看法。在这一点上,他们既是自欺,也奇特地欺人……自称信奉一切宗教,结果是无所信奉,既然对任何宗教也不真诚执著。”10当今为宗教排他主义辩护的普兰廷格(Alvin Plantinga)也说,如果接受了宗教多元论立场,宗教徒就会对自己的宗教信仰打折扣,就不会继续坚持原来的信仰。11古今西方“排他主义(exclusivism)”的宗教立场自不会理解东方哲人既“委身”又“开放”的宗教情怀。不过,有一点至为明显,也至为关键:王阳明在委身“中国圣人之道”的同时,对其他宗教持开放与宽容的立场与态度,但其旨趣并不在于以自家信仰“包容”其他宗教信仰。站在阳明的立场,“圣学之全”自无所不包。对于所谓“异端”,焦循曾有以下界定:“何为异端?各持一理,此以为异己也而击之,彼亦以为异己也而击之……苟不能为通人,以包容乎百家,持己之说,而以异己者为异端,则辟异端者,即身为异端也。”12对“包容乎百家”,儒家自有此自信,但阳明的旨趣始终紧扣儒学的自我成全、自我受用上面。故倘说阳明立场是“包容”,则此种包容是对“差异性”的包容。

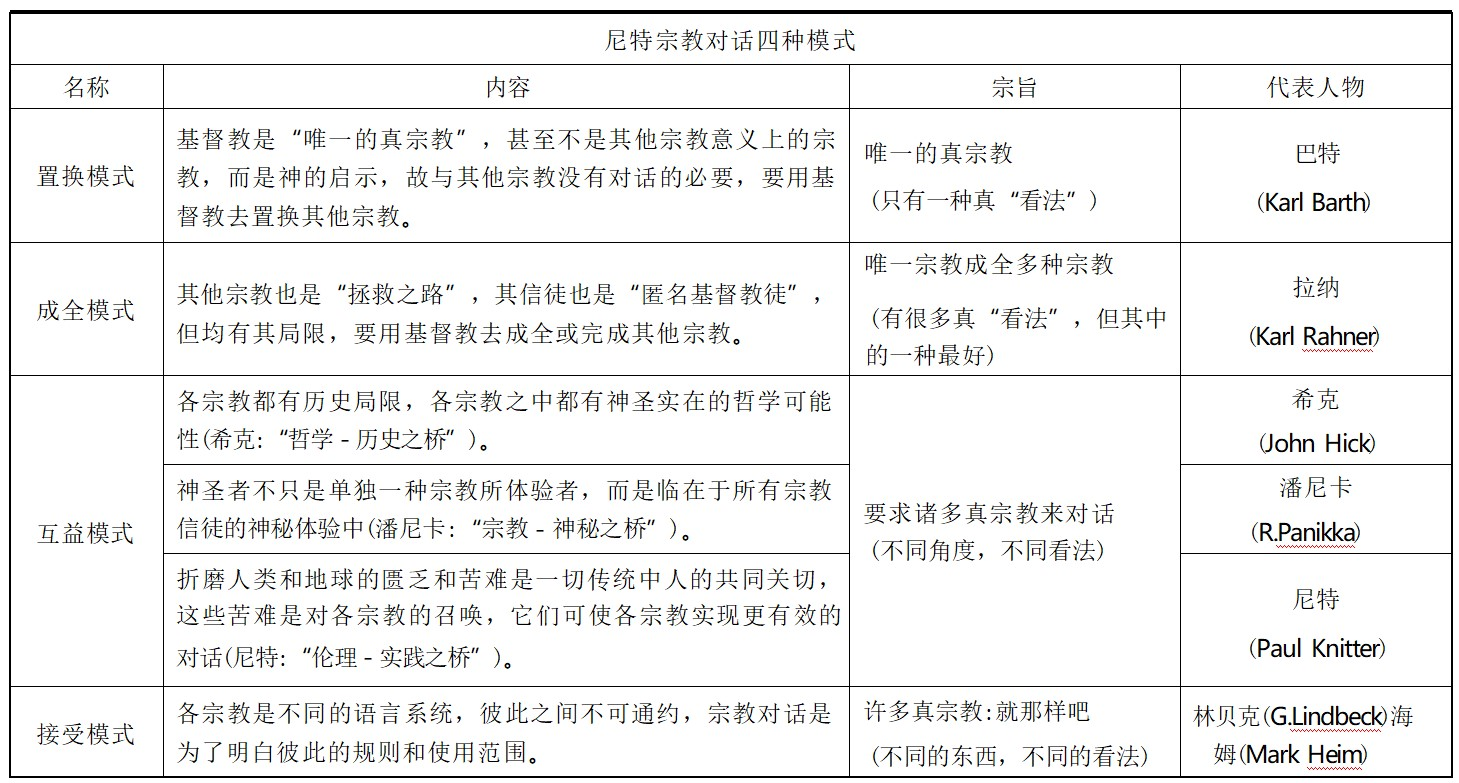

参以时下宗教对话理论,当今宗教对话理论大家尼特(Paul Knitter)将宗教对话模式综括为四种:(1)“置换模式(the Replacement Model)”;(2)“成全模式(the Fulfillment Model)”;(3)“互益模式(the Mutuality Model)”;(4)“接受模式(the Acceptance Model)”。13不妨以下图示之:

王阳明的宗教立场是“置换模式”吗?他认为只有一种“唯一的真宗教”,故宗教对话即以此唯一真宗教置换其他“伪宗教”吗?阳明认为“圣学之全”“尽性至命,何物不具”,故中国圣人之道乃是“全体大用”之“大道”,而“二氏自私其身”,只能谓之“小道”,此颇有“唯一真宗教”之意味。但是,其“儒、佛、老、庄皆吾之用”以及“夫佛者,夷狄之圣人;圣人者,中国之佛也”之说法,又清楚地表明,每一个宗教都具有对等的地位,都有助于人性的自我实现。因此,尽管王阳明自觉认同儒学(“圣人之学”),并认为儒家智慧才是究竟的大智慧,但他从未想要用儒学去“补充”佛教之“不足”、去“成全”其他宗教。显然,王阳明也不会完全认同“互益模式”(“要求诸多真宗教来对话”)与“成全模式”(“唯一宗教成全多种宗教”)。

那么,王阳明会认同“接受模式”(许多真宗教:“就那样吧”)吗?马克·海姆(Mark Heim)曾批评希克的宗教多元论是一种虚假的多元论:因为根据希克的说法,多元性是宗教的表现形态,而各个宗教的本体则是同一个实体(the real),各个宗教都是对此同一实体的不同回应而已,这恰恰抹杀了宗教在本体上的多元性。尽管希克的多元论旨在破除任何宗教的“独特性的神话”,但同一个实体这一“普遍主义”导致了新的傲慢,对海姆来说,“真正傲慢的表现是去告诉别人:‘你所相信的不过是我所相信的上帝的另一种形式’;而真正自我羞辱的表现则是认为,‘我所相信的不过是你所相信的佛性的另一种形式’”14。而在海姆看来,真正的多元论(即“接受模式”下的多元论)认定不同的宗教是对不同实体的不同回应:如果得救的意思是克服原罪与死亡而实现与位格化的上帝的协调,那么只有基督教可以拯救人类;如果它指与“太一”的神秘统一,那么只有印度教可以拯救人类;如果它指从所有欲望之中解脱出来,那只有佛教才能拯救人类……因此,宗教对话的目的主要在于澄清宗教间的不同,使不同宗教的追随者认识到他们追求的是根本不同的东西:自己走自己的路,让别人走别人的路。王阳明“在彼夷狄,则可用佛氏之教化以化导愚顽;在我中国,自当用圣人之道以参赞化育”之说法,颇有井水不犯河水、各教各行其是的意味。每一种文明都有其本己的宗教,不须错置,更不要置换,“就那样吧”。然而,阳明又说“道一无二”,“儒、佛、老、庄,皆吾之用”,此自与接受模式扞格不入。阳明说佛是夷狄之圣人,佛教徒会感受到阳明的“傲慢”吗?阳明又说圣人乃中国之佛,儒教徒会感受到“屈辱”吗?王阳明的普遍主义、大道意识乃是基于人同此心、心同此理的仁心感通的无限性,海姆所谓的“傲慢”与“屈辱”则不过是基于西方宗教“独特性的神话”的一种错误感受而已。

四

将当今西方的宗教对话模式理论套在王阳明的宗教立场上面,即便不是“普罗克鲁斯忒之床(Procrustean bed)”,也难免显得捉襟见肘。那么,难道王阳明的宗教观自成一种模式么?笔者认为,正是如此,我们不妨提出一个“王阳明模式”:

第一,这个模式承认每一种文明都有其本己的宗教,不须置换,也不应置换,在这一点上它与“接受模式”一致。它同时又汲取了“置换模式”下对本己宗教的强烈认同与归属感,而相对于“互益模式”与“成全模式”,“王阳明模式”更多注重自我的受益与自我的成全,而不是以本己宗教去“成全”异己宗教。

第二,求同存异,向对方学习,是诸宗教之间的相处之道。有门人问阳明佛教与儒学之异同,阳明回答说:“子无求其异同于儒、释,求其是者而学焉可矣。”曰:“是与非孰辨乎?”曰:“子无求其是非于讲说,求诸心而安焉者是矣。”15“王阳明模式”虽不会像“接受模式”那样主张“差异万岁”,但它绝不会干涉“邻人与宗教的他在性”,它考虑的重点是在保持差异的同时,如何向这个“他者”学习。实际上,“接受模式”只是停留在“承认”宗教的他者这一层面上,而且这种“承认”是与听之任之的“漠然”心态联系在一起的;而在“王阳明模式”中,对宗教他者的承认、欣赏、学习与自身的敞开联系在一起。黄勇指出,宗教对话所应关心的不是宗教的共性或独特性,而是相互学习与相互教导的可能性:“如果每个人都只想教人而不准备向人家学习,那么结果是谁也不能教会谁甚么东西。而如果每个人都只想学习人家而没有教人的热情,那么结果将是谁也不能从谁那里学到任何东西。这里,教人的热情如果不伴随着学习的愿望,就会导致宗教狂热主义,而学习的愿望如果不伴随着教人的热情,则会导致空洞的友情。”16而若立于儒家“有来学而无往教”立场,则儒者参与宗教之间的对话与交流,除了学习的愿望外,当然会乐于与他人分享自家的人生智慧,但这是出自内心喜悦的“分享”而不是“教人”。

第三,“自我成全”是“王阳明模式”的最大特点,“儒、佛、老、庄,皆吾之用”,成全这个“吾”、实现这个“吾”,乃是“儒、佛、老、庄、耶”之为“道”的根本所在!因此与道教徒、佛教徒乃至基督教徒、回教徒的对话乃是为了自己成为更好的人。套用牟宗三的话语来说,儒家通过与其他宗教对话,而将“宗教”(“超人文”)的“向里收敛与向上超越”的精神纳入“道德主体”而“综摄消融”,以宗教精神中的超越性、崇高性提升人文主义的“人文性”。

第四,在“王阳明模式”里面,儒之道、佛之道、老庄之道乃至耶之道、回之道,皆须落实于现世的“人道”,“人道”才是“王阳明模式”之基本价值取向。美国神话学家约瑟夫·坎贝尔(Joseph Campbell)曾讲过他参加马丁·布伯(Martin Buber)讲座的一段经历。布伯在演讲中谈到腓尼基人拿长子向摩拉克神(Moloch)献祭是可怕的罪行,十五分钟后,布伯又讲到《旧约》之中亚伯拉罕要牺牲自己的儿子以撒的事迹。听到这里,坎贝尔举手提问了:“布伯先生,请问你如何区分圣灵的邀宠与魔鬼的诱惑?”“我不太懂你的意思”,布伯回答说。坎贝尔直接挑明说:“十五分钟前,你还在痛斥腓尼基人拿长子献祭的罪行,而现在你却对亚伯拉罕即将要做出同样的行为深表赞扬。那么究竟答案该是什么?”布伯说:“答案就是我们——特别强调是‘我’,相信上帝告诉亚伯拉罕要这样做的。”“这是我从他身上所能得到最后的答案。”——坎贝尔如是说。17坎贝尔这一不依不饶的追问实际上揭示了一个重要的秘密,即宗教与道德伦理确实有着不同的起源,对这一点,施莱尔马赫、奥托与伊利亚德的宗教现象学均有阐述,而更为重要的是,在“宗教人”看来,彼岸的宗教权威高于此岸的道德伦理权威。“当上帝的意志与人的道德呼声发生抵触时,它是明显高于道德性的。而这就意味着,道德性只对人的因罪孽导致的局限性有作用,它并不具有绝对的意义。善——来自上帝,上帝是善之源,但如果从特殊的限制性意义上去理解,上帝并不是善——上帝高于善,并且从这个意义上说不受善的影响。”18若说上帝的意志高于世俗的权威意志和风俗惯例意义上的“伦理”,此无可置疑,否则我们就会丧失超越性、批判性之向度;但若说上帝的意志高于对个体生命、对人的内在价值与尊严的尊重这一道德意识、道德呼声,则我们必要问此意志究竟为上帝的意志还是撒旦的意志?在历史上,由于经受长期的人文主义与理性主义之洗礼,这两个不同的源头往往被混在一起,宗教的超验之维被想当然地视为“真善美”之根基,而只有在宗教战争之中、在极端的宗教狂热运动之中,两者之间的张力乃至冲突方得以显豁无遗。汉斯·昆坦诚地说,任何一个世界宗教除了它们的信徒喜闻乐道的伟大的功绩史外,都还有一部往往避而不谈的“丑闻记录”。19希克也指出所有的宗教都有鱼龙混杂的现象,印度教强调内在得救,但又为种姓制度背书;佛教讲慈悲与宽容,但又忽视社会正义;伊斯兰教拥有种族平等的优点,但又有从事圣战的传统;基督教拥有推行民主制的动力,但又有种族主义的祸根。20诚然,不同宗教对“得救”的理解各有其“独特处”,但有一点是一致的,即由自我中心向“终极实在”(“超越者”:上帝、梵、道等)中心的转变。在这里,自我发生了根本变化,而这个变化只能是在人的现世生活中可以见证到的道德与灵性的果实,只能是对人乃至天地万物的感通与关爱。21“王阳明模式”始终坚持宗教的神圣家族皆“吾之用”,皆不应背离“成全人性”、尊重人的内在价值这一根本“人道”意识。

要之,在“王阳明模式”中,“大道意识”超越了各种具体宗教的自我中心的偏执性,有助于不同宗教的教徒在全球化时代超越自我封闭的心态而成为更好的基督教徒、回教徒、佛教徒;而坚定的“一个世界”的“人道”取向,又可以把任何超越的宗教向度始终贞定在人性的肯定与实现

这一面向,避免宗教信仰走向迷狂、偏执与蒙昧主义,这在各种原教旨主义盛行的当代中,弥为珍贵。而开放性的“学习立场”,不仅与宗教中的“委身”向度形成适度的张力,更有助于克服各种宗教层面的“意必固我”之傲慢。潘尼卡(Raimon Panikkar)曾用基督宗教的“互融相摄(perichoresis/circumincessio)”来描述宗教之间的共生关系:“我们邻人的宗教不仅向我们自己的宗教提出挑战,甚至可能丰富我们自己的宗教……我们渐渐接受,另一宗教可能补充了我的宗教,我们甚至可以有这一想法,即在一些特殊情况下,它对我的某些信念可能很有补充作用,假如我的宗教性保持完整,不可分割的话。这样的个例越来越多……但不仅如此:看起来好像今天我们全都相互交织在一起了,而且如果没有这些特定的宗教连接,我自己的宗教对我将是不可理解的,甚至是不可能的。没有一定的‘宗教’背景,诸宗教是不可理解的,我们自己的宗教性是在我们邻人的宗教性框架中被看到的。”22无疑,“王阳明模式”为这种宗教的共生乃至文明互鉴提供了一条可行之路。

在四种宗教对话模式之外,汉斯·昆也提出解决宗教关系问题的四种策略:(1)“堡垒策略”,这大致相当于“置换模式”,认为只有自己的宗教才是唯一的真宗教,其他宗教都是假的。这一“孤芳自赏的”策略折射出一种畏惧接触、目光短浅、排他性与优越感立场,汉斯·昆斥之为“宗教帝国主义”与“宗教凯旋主义”。(2)“轻描淡写化策略”,认为每一种宗教都是真的宗教,这大致相当于“接受模式”。汉斯·昆认为这一“宗教方面一锅煮的”策略陷入了相对主义泥沼之中而不能自拔。(3)“拥抱策略”,认为只有一种宗教是真的,但历史上成熟的宗教都分享着这一宗教的真理,这大致相当于“成全模式”。这种“兼容一切”的立场,实际上把其他宗教都降低一等,成为部分真理,即从基督教的立场,其他宗教徒都是“匿名的基督徒”,这是一种通过“拥抱”而“征服”的立场,东方宗教之中的判教大致也属于这种立场。汉斯·昆认为以上三种策略都不是真正解决问题的策略,唯有(4)“普遍宗教策略”才是有效的出路,这种策略旨在寻求普遍的、伦理的标准,而人道、人的尊严则是最基本的标准:“真正的人性是真正宗教的前提”,“真正的宗教则是真正的人性的完善”。23不难看出,“王阳明模式”与汉斯·昆所谓的“普遍宗教策略”有着惊人的相似性,即认为尊重人性、成全人性乃是一切宗教必须始终恪守的“基准”。而在汉斯·昆的“普遍宗教策略”之中,既要继续培育在信仰上站稳立场这一“古典的美德”(“立场稳定”),又要克服宗教之间竞短长的较量心态,并学会自我批评与向他者开放,培养“善于对话”这一现代的美德。基于此“寓于立场稳定中的对话愿望”,汉斯·昆呼吁基督徒“从真正的基督教主张出发,下决心不断学习,在自己的道路上不断重新转变自己,通过从其他宗教那里学到的东西改造自己,以使旧的信仰不但不遭破坏,反而更加丰富起来。这就是一条‘创造性的改造道路’。”24无疑,这种超越宗教门户之见的开放与学习的心态,正是“王阳明模式”中的一个重要内容。

注释

1. 齐格蒙特·鲍曼:《全球化——人类的后果》,郭国良、徐建华译,商务印书馆,2013,第1—3页。

2. 阿马蒂亚·森:《身份与暴力——命运的幻象》,李风华等译,中国人民大学出版社,2009,第9页。

3. 参见杜维明:《文明对话中的儒家:21世纪访谈》,北京大学出版社,2016,第106—122页。

4. 朱得之编:《稽山承语》,载《王阳明全集(新编本)》卷四十,浙江古籍出版社,2010,第1611页。

5. 《年谱》,载《王阳明全集》卷三十三,上海古籍出版社,1992,第1289页。

6. 参见陈立胜:《中国文化中的宗教宽容精神的四个结构性因素:道、心、圣人与圣经》,《世界宗教研究》2017年第2期。

7. 焦循:《雕菰楼集》卷九,商务印书馆,1926,第133页。

8. 王阳明:《传习录》上,载《王阳明全集》卷一,第21页。

9. 王阳明:《答季明德》,载《王阳明全集》卷六,第214页。

10. 利玛窦:《利玛窦文集》卷一,第99页,转引自裴化行著、管震湖译:《利玛窦评传》(上册),商务印书馆,1993,第272页。

11. Alvin Plantinga,“Plurualism:A Defense of Religious Exclusivism,”in Thomas D.Senor(ed.),The Rationality of Belief and the Plurality of Faith,Conell University Press,1995,pp.191—215.

12. 焦循:《孟子正义》,中华书局,1987,第10页。

13. 保罗·尼特:《宗教对话模式》,王志成译,中国人民大学出版社,2004。

14. 转引自黄勇:《全球化时代的宗教》,台湾台大出版中心,2011,第31页。希克在《信仰的彩虹:与宗教多元主义批评者的对话》(王志成、思竹译,江苏人民出版社,1999)一书中对来自不同立场的批评均有回应。

15. 王阳明:《赠郑德夫归省序》,载《王阳明全集》卷七,第254页。

16. 黄勇:《全球化时代的宗教》,第39—42页。

17. 约瑟夫·坎贝尔:《神话的智慧———时空变迁中的神话》,李中宁译,台湾台北立绪文化事业有限公司,1996,第141页。

18. 别尔嘉耶夫:《亘古不灭之光———观察与思辩》,王志耕、李春青译,云南人民出版社,1999,第41页。

19. 汉斯·昆:《世界伦理构想》,周艺译,生活·读书·新知三联书店,2002,第47页。

20. John Hick,Disputed Questions in Theology and Philosophy of Religion,Yale University Press,1993,p.94.希克还指出:“印度教、佛教、基督教和伊斯兰教社会的实际历史,作为历史的重要组成部分,都包括了暴力、战争、压迫、剥削、奴役、欺骗、虚伪、残酷无情以及对财富和权力的贪婪。……就基督徒能够在其他宗教历史之流中列举出的每一种丑恶而言,在他自己的宗教历史之流也同样明显地存在着。”希克:《理性与信仰:宗教多元论诸问题》,陈志平、王志成译,四川人民出版社,2003,第98—99页。

21. 希克:《信仰的彩虹:与宗教多元主义批评者的对话》,第136页。

22. 潘尼卡:《宗教内对话》,王志成、思竹译,宗教文化出版社,2001,第10页。

23. 汉斯·昆:《世界伦理构想》,第120页。

24. 汉斯·昆:《世界伦理构想》,第136页。