返本:重新理解经之所以为经

六艺之所以能由史而经,或者说孔子及其门人所整理的六艺之所以能被符号化为“经”,与孔子被符号化为“圣”者,乃是同步化过程,“经”的成立与“圣”的符号不可分割。六经虽然记述的是历代帝王和君主的治理实践,但其隐性主体则是圣人。《春秋》之所以被符号化为经,并不是因为它以鲁国视角所记载的事件或人物,而是因为记者。《孟子·离娄下》曰:“王者之迹熄而《诗》亡,《诗》亡然后《春秋》作。晋之《乘》,楚之《梼杌》,鲁之《春秋》,一也。其事则齐桓、晋文,其文则史。孔子曰‘其义则丘窃取之矣’。”史官书写的《春秋》与孔子所作之春秋,在所载之事上,并无本质区别,经之所以为经,并不在于所记之事;在“文”上,史官所记者为史,孔子所作者为经,其关键则在于“其义则丘窃取之矣”。孔子通过鲁史所记之事来确立的“义”,并非一般性的道义,一般性道义良史如董狐、南史氏等皆能以事明之;《春秋》所立之义,与“王者之迹”关系甚大:《诗》之所以为《诗》在于它是王化之踪迹,但《春秋》则是天子失官而王化之迹熄灭之后,圣人所立之义。“何谓义?即素王之法也。若但执其文其事以观《春秋》,而曰直书其事,而义自见,则后世良史优为之,而何足以为圣人之经哉?”(俞樾:《诂经精舍自课文·春秋天子之事论》)

在“天下时代”,伴随着统治阶层的“去神化”(S.N.艾森斯塔德),统治者不再是垄断通天权的君巫合一者,而是作为“人爵”的世俗君主;同时,一个“精神性的天下”出现并与“政治性的天下”区别开来,“圣”被归属于“天爵”,成为精神性天下的担纲主体。“素王”意即有德而无位的“无冕之王”、精神领域的“王者”,是“圣”者的不同表达。马王堆帛书《德圣》说“知天道曰‘圣’”,《郭店楚简·五行》谓“闻而知之,圣也。圣人知天道也”,圣的根本特征是知天道,因为知天道,所以对秩序具有开创性能力,“作者之谓圣”(《礼记·乐记》)。“圣”虽具有立法者(“作者”)的定位,但其所确立的不再是某一具体社会内部的礼法,而是一方面以其自身生命存在挺立人极,其生命存在成为人之所以为人之原理的饱满性展现;另一方面,圣人基于人性的理解而确立文明秩序的基本原理,落实到“六经”所构筑的文本世界,后者内蕴超越具体社会和特定时代的普遍道义和秩序原理——即“素王之法”,其核心仍然是天下秩序,只不过它是以圣人为担纲者的“精神性天下”,它一方面回应人的安身立命问题,另一方面提供检讨“政治性天下”的尺度和判准。以六经的素王之法检讨、反思具体社会的一王一代之法,这才有《春秋》“贬天子,退诸侯,讨大夫”(《史记·太史公自序》)所据之“义”,这恰恰是王官旧史所不具备的。

王官之六艺经由被符号化为圣人的孔子的改造,发生了由史而经的转化。皮锡瑞主张:“孔子出而有经之名”“孔子以前不得有经”“经名昉自孔子,经学传于孔门”(皮锡瑞:《经学历史》,《皮锡瑞全集》第6册,中华书局,2015年,第11、12、17页)。孔子被符号化为圣人,成为“素王”,其人格被视为“天地之德”的充分体现。如果说“圣”之“德”与天相通,那么,“经”则是“圣”之“文”,“文”则是“德”的客观化表现。由此,“经”之所以为经,乃在于其所构筑的文本世界,被视为一种神圣性空间,它超越了具体社会和特定时代,是百世之法,而非一代之法。王夫之说:“法备于三王,道著于孔子。”(《读通鉴论》卷一)百世之法为形上之常道,三王之法则必须随时损益调整,以适应不断变化的新形势。

依照沃格林的表述,天下时代的秩序转换在于社会秩序被符号化为大写的人(如中国的圣贤),而不再是前天下时代被符号化为一个小宇宙;换言之,秩序的原理不再是与宇宙节律合拍,而是无法脱离人性的根据。人生活在有限的时间与朝向不朽的渴望之间,生活在天人之际,只要意识到它构成了秩序的人性基础,那么一个具体社会便可意识到自身局限,意识到社会内部的那些根本性问题,并不能仅仅在该社会内部视角加以解决,这就是由王者所统治的“政治性天下”,不得不引入“圣”与“经”两大符号的原因,其结果必然带来“精神性天下”与“政治性天下”之间的结构性张力,这一张力对一个健康良序社会是不可或缺的。

解释:经学的开放性和活力

在天子失官、诸侯异政、百家异说的失序状况下,孔子及其后学致力于从精神与教化领域确立秩序。“经”所记载的虽是一个民族及其代表人物(如三代王者)探寻秩序和意义的历史,但经由“圣”的解释转化,则成为超越具体社会与具体历史的形上之“道”,后者意味着人类文明与秩序之原理和方向。由于“圣”与“经”两大符号是共构的,这使得“经”成为“众言淆乱”“百家异说”状况下可以有所折中的“共识性中心”。五经的文本世界因此不再被视为表达个体思想和情感心志的子学言说,而是被视为向着历代圣贤人格开放的神圣文本空间。“经”的成立借助了“史”的外壳,在“政治性的天下”业已被缩减为膨胀了的“国”的失序状况下,《春秋》以一国之史为基础,以“属辞比事”的象征性方式,承载“天下”之规范性和普遍性的“义法”。被视为圣人的孔子在晚年不再梦见周公,他深刻意识到,再也无法回到由“封建”与“宗法”所结构化了的三代“天下”,秩序必须转向新的纪元,而六经作为对王官史学的转化,就是通过创造性解释在开创新的秩序纪元。六经所记载之人与事,虽在过去,但“圣”者之所志,则在未来。

六经的文本世界所承负的是“精神性天下”,“精神性天下”虽然是超越性的,但它又不能不进入经验性的具体社会中;而孔子及其门人述作六经,即是以三代社会作为“精神性天下”敞开自身的特定方式。或者说,六经通过三代社会提供了道显于法、理著于事的范例。但三代本身作为有限的历史和社会,并不能穷尽形上之道,道并不会被三代社会所封闭。对具体个人而言,六经并没有提供现成的答案,并没有为三代以下的生存实践给出教条化的准则,至多它通过三代社会对探寻秩序和意义提供范例,它给出的是启发性和引导性的原则,而不是一套可以拿来运用的现成方案。每一个时代的人们必须根据对六经文本的理解和对自己所在时代与社会的参与来运用六经,这一运用同时就是激活。后人总是在新的语境中不断地回返六经之本,但每一次返本的结果必然是开新。故而,没有任何一个时代的六经理解是完全重复和同一的,相反,它总是在变化和扩展之中,没有最终的可以结束其他解释的解释。

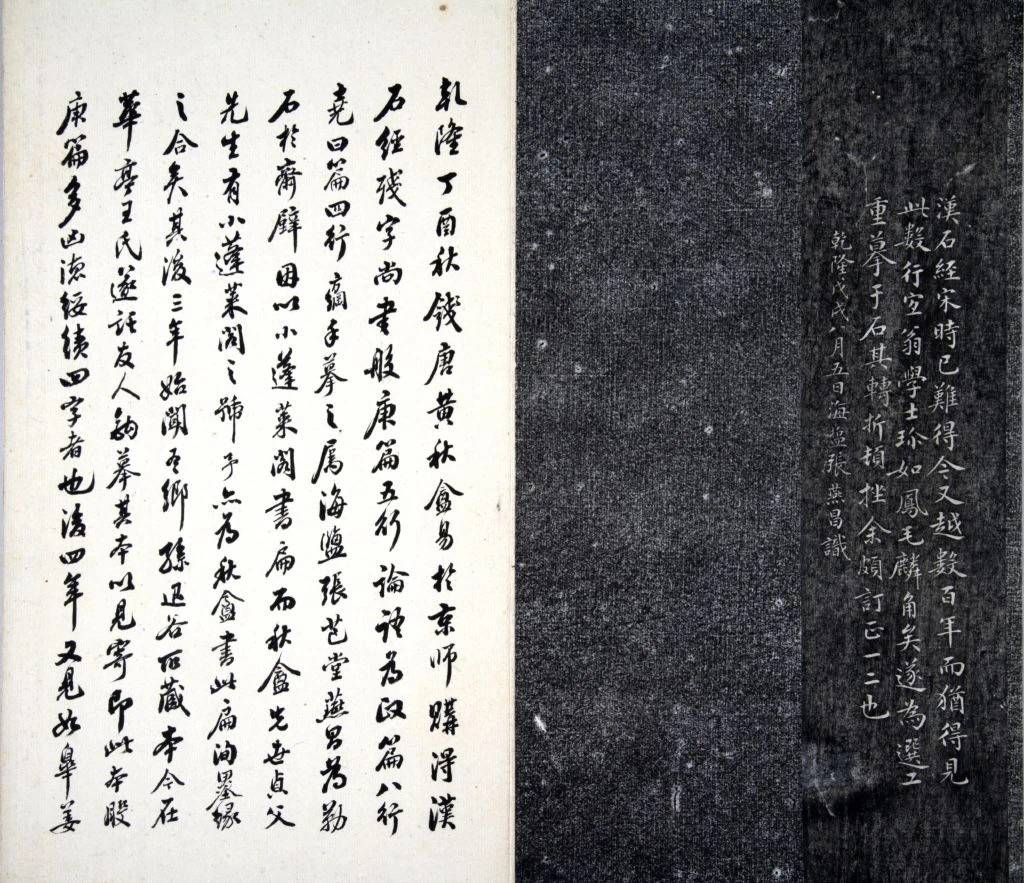

六经在历史中总是通过不断地解释而开放自身,“夫道备于六经,义蕴之匿于前者,章句训诂足以发明之。事变之出于后者,六经不能言,固贵约六经之旨,而随时撰述以究大道也”(章学诚:《文史通义·原道下》)。六经之前,并非无道;六经成立之后,也并非意味着道仅仅存在于六经的文本世界之内,每个人在其生活实践中以自身方式探寻秩序和意义,都是参与道的方式,“盖道非一家之私,圣贤之血路,散殊于百家,求之愈艰,则得之愈真。虽其得之有至有不至,要不可谓无与于道者也”(黄宗羲:《南雷诗文集·朝议大夫奉敕提督山东学政布政司右参议兼按察司佥事清溪钱先生墓志铭》)。在每一个时代,六经总是通过新的解释者引入其体道经验而开显的新六经,六经在每个时代和社会的“生面”总是不尽相同。而对六经的解释本身,就构筑了中华文明在精神层面的连续性,它关联着对世界和人性的整体性理解,关联着对人是什么、从哪里来到哪里去的深层解释,关联着对政治制度和社会规范之根据的理解。

即便六经与经学博士制度和科举制度结合,获得了体制化支撑,但六经所提供的上述整体性解释也无法被化约为一套现成的具体结论,而总是在不同解释和争论的张力之中;甚至连经学文本自身就出现了从五经到四书的变化。在这个意义上,并不存在一套从思想和义理上已被完成了的六经,而只有永远开放的解释。

开新:六经如何在当代创造性转化

如果没有解释的开放性介入,六经就无法回应新的生存处境,就无法也没有必要进入新的社会状况,在这个意义上,六经总是被解释的六经,总是通过解释被重新激活的六经。解释六经就是以新的体道经历和秩序经验参与并丰富六经的文本世界,开出新的“生面”,这本质上是对六经的创造性转化。

在人类各大文明交遇的世界历史时代,对六经的创造性转化必须立足于中国实践、世界秩序和人类未来。六经作为中华文明的历史性精神的表达和延续,在今天面对跨文化的处境,它必须在与其他文明的经学文本中辨识自己的位置,重新认识自己。作为秩序原理与文明根基的六经,必须在应对个体问题、中国问题、人类问题和世界问题上显现自己的活力。这样的时代意识为六经研究提出了更高的要求,我们不可能回到一个封闭的与世隔绝的民族主义和民粹主义所界定的世界,而是以开放性姿态、在不同文明的互鉴中提升自身、走向开放的世界和人类未来。因而,六经的研究也就不能仅仅局限于传统的训诂考辨和历史梳理,而是在承继千年传统而开启的统合古今之大视野中,走向思想的创造,唯其如此,六经才能成为我们时代的六经,才能成为具有未来意义的六经。