摘要

关键词

礼敬;玄佛合流;慧远

项目基金

国家社会科学基金重大项目“汉传佛教僧众社会生活史”(17ZDA233)的阶段性成果。

引论

东晋时期沙门礼敬王者的论争,正如砺波护所言:“是中国吸收外来文化历史中的一幕剧”[1](P.87)。对礼敬论争问题的讨论有助于理解佛教与中国社会的互动过程,更能由此探寻中华礼制文明的动态形成机制。

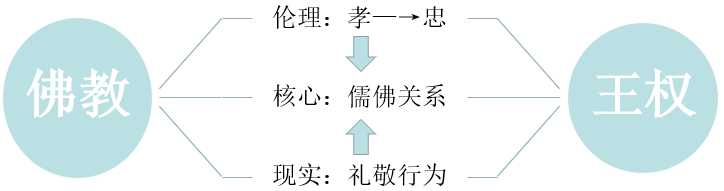

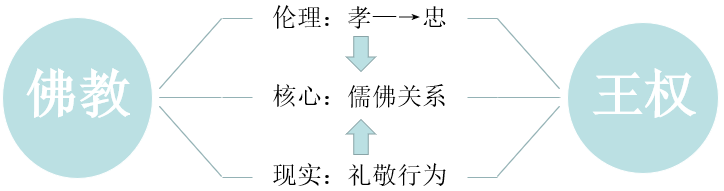

有关沙门礼敬王者论争问题,学界业已积累了丰富的研究成果。自1940年板野长八撰文《东晋に于ける佛徒の礼敬问题》起,塚本善隆、道端良秀、砺波护、刘立夫等学者均有所论述。而论争中的核心文本《沙门不敬王者论》更被广泛讨论。概括言之,整个学界基本将论争定性为中国儒家文化与外来佛教文化的一次交锋,主要基调限定在佛教伦理与儒教伦理交涉下的“儒佛融合论”。而我们认为,如遵循此思路则存在两个问题:第一,作为整体“中国社会”的缺位。东晋时期,佛教已深入中国社会。如果将论辩双方划归为王权下的儒家礼制与佛教这两个对立面势必形成佛教外在于中国社会的格局。第二,“玄佛合流”背景的缺位。东晋以来,玄风大畅,玄佛合流更是理解该时期的中心视角。但因礼敬问题被放置在礼制的范畴内去阐释,玄学在其中的价值与意义往往得不到彰显。基于此,本文就对东晋时期的两场沙门礼敬王者论争重新进行一次检讨。

一、“习尚老庄”:“自然——名教”话语结构的建立

一场论争能够产生往往需要多元条件的聚合。除却论辩双方存有对立观点这种分离性条件外,论争的发生更需要一种内聚性条件来保障双方在同一系统内进行交流。而最为关键的内聚性条件就是话语层面有一个公共的结构作为支撑。所谓“话语”,就是为了一定目的而说出或写出的论证性言语。话语虽然是语言应用的结果,但它已远远超出语言的范围,成为最根本的社会文化问题。因此,对公共话语结构的探寻能够帮助我们将视角从论争的细节带入更宏大的领域。

处理公共话语结构面临的第一个问题即是:佛教虽自东汉既已传入汉地,为何至三百余年后的东晋才发生沙门礼敬王者论争。此事发生的时间点绝非偶然。我们先将晋代以来佛教发展情况总结:自东晋开始,寺院、僧尼、译经数量陡增[2](P.502下-504上),佛教空前繁荣,实现了对中国社会的良好融入。概括言之,这一现象发生的原因有五:第一,政治层面,后汉、西晋的相继灭亡导致儒教的国教权威性丧失;第二,民族层面,华北胡族国家的出现,中华本位意识的衰退;第三,哲学、宗教层面,对精神与物质实体性的否定,带来对超越性问题的自觉意识;第四,伦理层面,正因为对超越性问题的自觉意识,原有“积善之家必有余庆”的现世朴素的因果报应伦理观崩塌,取而代之的是佛教三世因果的伦理观;第五,法制层面,以西晋灭亡为契机,汉人出家禁令的解除。[3]正是在这些因素的联合推动下,佛教开始在中国社会生根发芽。但与此同时,佛教也正式为一个中国社会内部的问题(而非内外冲突)出现在整个国家的核心位置。正如小林正美所说:

在这样的前提下,中国历史上第一次针对佛教沙门是否应礼敬王者的论争于咸康六年(340)爆发。辅政成帝的庾冰认为沙门应礼敬王者,且以之为成帝作诏;而尚书令何充、仆射褚翜、诸葛恢,尚书冯怀、谢广等人持沙门不应尽敬王者之论,对庾冰予以驳斥。双方就此展开往复三次论辩。因为此次论争发生在中国社会系统内部,我们就需要从社会整体出发探寻公共的话语结构。其中,佛教立场拥护者冯怀可以作为切入点。

此次论争发生四年之前(336),冯怀“以江左寖安,请兴学校。”[5](P.3060)其上疏成帝曰:

成帝听从了冯怀的建议,建立太学,召集生徒,但结果却并不如愿:“士大夫习尚老、庄,儒术终不振。”[5](P.3060)这里,以复兴儒学为己任的冯怀,又恰是咸康论争的参与者。而奇怪的是,这次对“浮虚”的老庄之学并不存好感的儒生,却站在了佛教一方来反抗推行礼制。这种行为上的自相矛盾只能把我们从礼制与佛教的冲突引向高于二者的更宏观层面。

因此,儒家礼仪与佛教习俗的矛盾并不能直接化约为士大夫代表的中国社会文化与外来文化的交锋。东晋时期佛教已经深入中国社会,佛教并未受到王权带来的“生存”压力。在中国社会文化内部,以士大夫为代表的社会文化是崇尚老、庄、佛教的综合形态,相比之下,儒家则式微。所以,从中国社会的整体看待论争,论辩双方的冲突不再是儒佛或者中印文化的对立,而是双方在共同的文化背景下,对国家治理中礼制使用尺度和覆盖范围理解的不同,或者说,是国家治理中将佛教纳入视野范围的一次突破。因此,我们需要把握的是儒术不振、习尚老庄氛围下的公共话语结构。

庾冰在《庾冰重讽旨,谓应尽敬,为晋成帝作诏》中首先表达了推行沙门礼敬王者的理由:

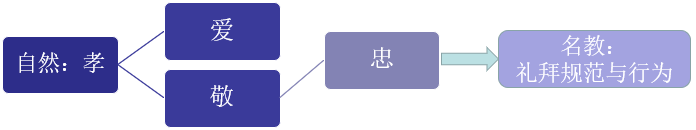

这里明确了沙门礼敬王者的根本理据,即从父子之“敬”出发,建立君臣的秩序。这样才能维系法度和礼秩。正如唐长孺先生所说:“自晋以后,门阀制度的确立,促使孝道的实践在社会上具有更大的经济作用与政治作用。”[8](P.238)可以说,孝道是治国的核心,不过其中存在“孝”与“忠”两个观念的区分。根据陈壁生的研究,“自汉至唐,以制度解经义,父子、君臣判然有别,孝、忠截然分立”[9],即有所谓“移孝于忠”的转换过程。引文庾冰所言“因父子之敬,建君臣之序”,也直接对应了《孝经·士章》“资于事父以事母,而爱同;资于事父以事君,而敬同”之语。本身事父有“爱”有“敬”才是孝,这本乎人的自然天性(《孝经》:“父子之道天性”),而君臣之序只取父子之“敬”便可以为“忠”。这样,“敬”主要承担的就是政治功用。所以,这里要表达的“不是道德上的‘孝’可以转化为道德上的‘忠’,而是一个有孝德的士,在事君时能够做到‘忠’。”[9]

这种曲折的道德论证源于魏晋时代“名教——自然”的时代话语。孝本乎自然天性,并不被名教所限制和规定。“它位于名教与自然的交叉地带,是名教中最为‘自然’的部分。”[10]借助“自然”之“孝”中“敬”这一部分的连接,才可以将自然与名教结合在一起,使名教之“礼”有其“自然”的来源,也让“自然”有其治国之用。这是沙门礼敬王者的根本理据。这样,“自然——名教”的话语结构通过“礼敬”为中介,进入到国家治理,即所谓“王化”的领域。无论双方所持立场如何,沙门礼敬王者的论争也就在此公共话语结构中展开。事实也确实如此,庾冰紧接着就从“名教”角度引入了礼敬问题:

庾冰话语的中心在“自然——名教”话语结构支撑下的治国用意,而并不在佛教。所以在诏书末尾,他恳切地指出:“诸君并国器也,悟言则当测幽微,论治则当重国典。苟其不然,吾将何述焉?”[7](P.79下)显然,庾冰的重点在于国家治理,其认为治国中需要让礼普遍化,而当制度层面的划一进入现实层面,才会视不同习俗为一种越礼和影响治国的对象,用其原话即“抗殊俗之傲礼”。简要言之,“自然——名教”话语结构指向的目标是治国,现实途径是礼敬。

与庾冰的论证逻辑相似,何充等人在回应中表示,佛教“五戒之禁,实助王化;贱炤炤之名行,贵冥冥之潜操;行德在于忘身,抱一心之清妙。”[7](P.79下)双方在这里展现出一个相同的问题域,即“王化”问题(而不是针对王法与佛法的优劣问题)。分歧点只是在于佛教是否会影响到国家治理。换言之,利于“王化”是双方共同的追求。

在话语使用上,何充等人亦保持了与庾冰相同的方式,用玄学化的语言强调了忘身和一心在实践道德中的价值。这也从侧面反映了士大夫眼中,佛教在国家治理层面是与庄、老同构的文化。所以在最后一道奏文中再次呈现出“自然——名教”的话语结构:

何充等人列举了佛教“忘我利物”的殉道和以国家为先的烧香咒愿行为,强调的正是佛教修道举动出于“自然”。这与庾冰“因父子之敬,建君臣之序,制法度,崇礼秩”的论调实际上是同一逻辑,即从自然本性到与之连接的名教是一个完整的整体。不同点在于,何充等人认为佛教伦理亦出于自然,只是表现出的“礼敬”形式不同罢了。

总结而言,中国历史上第一次沙门礼敬王者论争并未如传统理解那样是中外文化间的冲突。相反,因佛教已经深入中国社会,论争实则是在中国社会的系统内部进行。而整个系统处于以玄学为风尚的文化背景之下。基于此,论辩双方其实共享了“自然——名教”的同一话语结构。这种话语结构通过“礼敬”为中介,进入到国家治理层面。无论双方所持立场如何,沙门礼敬王者的论争也就在此话语结构中展开。

二、“玄同内外”:玄学共识的形成与衍生

“自然——名教”的话语结构衍生出各种类型的知识,而论辩的发生正是由于双方对知识的取舍和使用有所差异。双方为中国社会整体的组成要素,产生论争只是系统秩序调整连带出的结果。本节从后者出发,去寻找共有话语结构下双方的“公共知识”。在这种共识的揭示过程中,展现中国社会整体的文化风貌。

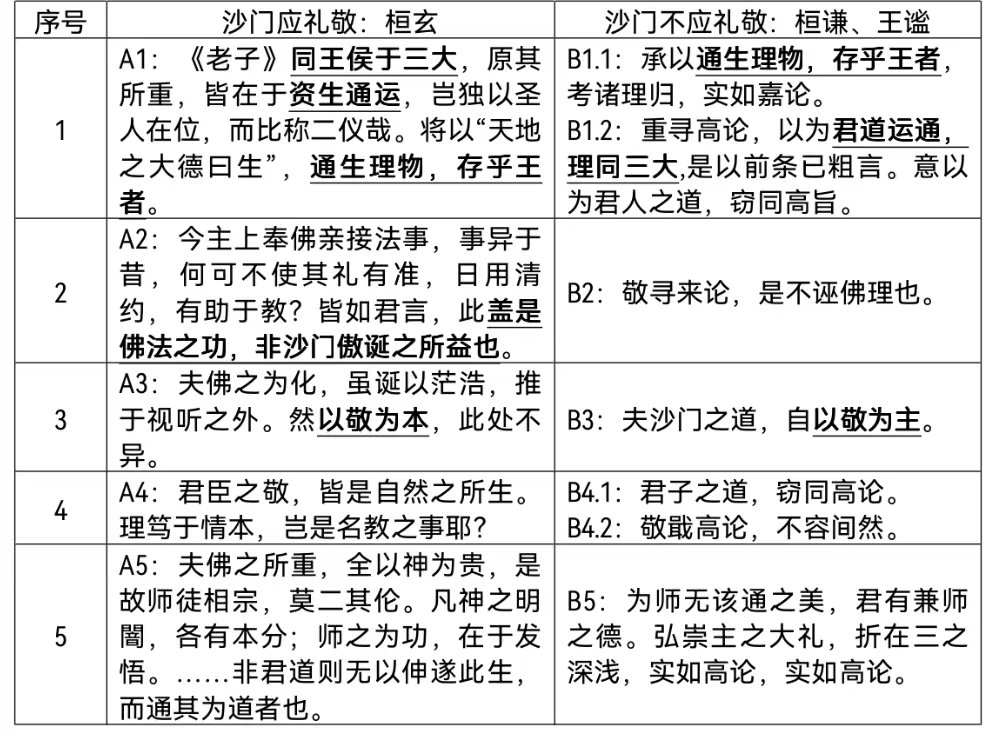

元兴元年(402),沙门礼敬王者问题又再次被提起。主张沙门礼敬王者的桓玄与反对者桓谦、王谧之间进行了更为详尽的讨论。此次论争之时,东晋国势衰微,“王权”的向心力丧失。但论辩双方并无政治权力的冲突,且处在相同的政治立场和命运下。论争的参与人桓玄、桓谦、王谧都在论辩中溯源至此前咸康年间的论争,来找寻那种话语结构的延续:

桓玄在给庐山慧远的信中也同桓谦论调一致,表示“一代大事,不可令其体不允”。[7](P.83)这无疑表现出双方在承袭此前礼敬论争话语之后,对此问题超出现实行动意义部分的重视。

一直以来,礼敬王者问题的研究主要基调都限定在佛教伦理与儒教伦理交涉下的“儒佛融合论”。这也很容易在思想史脉络中找到论述的基本逻辑:

不可否认,“孝”确实在中国社会中发挥着难以替代的作用。但佛教回应孝道伦理“迂回的方式”是“用佛教的超越性来代替涵盖性”[11](P.434-435),即一方面承认孝道伦理的合理性,另一方面又展现自身超乎现实之外的特性。让“道”与“治”分属不同的话语体系,佛教才有摆脱儒家名教束缚的可能。但佛教之“道”的流布,以及思想层面融入中国社会依然需要本土理论作为媒介。而这一媒介即是老、庄为代表的玄学。根据汤用彤先生的研究,佛教正是在与玄学接轨之后,“这种外来的思想才能为我国人士所接受”[12](P.92)。

然而在学术史当中,玄佛合流并没有充分渗透到以儒教伦理为中心的礼敬王者问题上。这里将借助论争文本的梳理,重新审视“玄佛合流”背景的价值与意义。我们先将论辩双方讨论中认同对方的论断抽出,合并相同内容,以期在这样的思想“缀合”中寻找双方论辩背后共同搭建的隐性知识基础:[24]

双方的五条共识主要涉及两个问题。第一,君王的神圣性。桓玄先引《老子》二十五章“道大、天大、地大,王亦大。域中有四大,而王居其一焉”之语,并把“王亦大”的原因归结为“资生通运”。“资生通运”出自《周易》与《庄子》,意指王大如同其他三大一样具有生成化育万物,并使万物的运行没有阻碍的功能。桓玄将“三玄”融合使用,并最后归之于《易·系辞下》的“天地之大德曰生”,认为生化与统理万物在于王者。从“资生理运”到“通生理物”,桓玄由此构建了君王的神圣性,这也是论辩双方都认同的观点。不难看出,这种神圣性的建构并没有采用传统儒家的方式,而是带有明显的玄学色彩。综上,我们可以得知,君王神圣性的建构是在玄学理论支撑下完成的。

从玄学共识出发,论辩双方才产生了分歧。以君王的“通生理物”为起点,桓玄认为,既然沙门蒙受了君王“通生理物”之德,就不应废弃对君王的“礼敬”,否则于情于理都不容。[7](P.80中)这样也就形成了“王——王之德:通生理物——沙门受德:敬王者——礼拜王者”的逻辑。桓谦、王谧认同逻辑的前三项,只是对“礼敬”到“拜”的环节提出了异议。他们指出了表达“敬”的方式不必只有礼拜这一种,所以“沙门虽意深于敬,不以形屈为礼”,而这一拜一起也不足以表达所受王者之德。[7](P.80下-81中)

这就牵涉双方论争的第二点:“敬”的必要性与表达方式。桓玄表示:“夫佛之为化,虽诞以茫浩,推于视听之外。然以敬为本,此处不异。”[7](P.62上)即佛教虽关注方外之事,但仍然“以敬为本”,这点王谧也有相同的表达,可见此是双方的共识。如前文所论,孝有“爱”与“敬”,从孝至忠则取“敬”,这一理论本不为佛教所有,但到此次论争之中,佛教以敬为本(主)已成为常识。这里可以明显感受到佛教进入中国社会以来的适应性改变,特别是为了进入到中国王权范围内的理论转向。

内容上而言,双方在论证“敬”的必要性时亦延续了此前“自然——名教”的话语结构,并从此流露出明显的玄学共识。王谧在反驳桓玄时指出:“今沙门虽意深于敬,不以形屈为礼,迹充率土而趣超方内者矣”[8](P.80下),用“方内(礼拜王者)——方外(佛教之道)”的严格区分为佛教辩护。桓玄显然不认同这种区分,其“在理论上表现为‘顺化以求宗’的思路。这一思路利用了魏晋玄学的理论成果,尤其是郭象‘玄同内外’的思想”。通过“玄同内外”,桓玄得以将“离人”与“合俗”统一,方外、方内也就在礼敬上并无差别。

面对“合俗”问题,双方依然坚持了“自然——名教”的话语结构。对于王谧提出“至于君臣之敬,则理尽名教。今沙门既不臣王侯,故敬与之废耳”的现实问题,桓玄首先指出:

若以学业为宗致者,则学之所学,故是发其自然之性耳。苟自然有在,所由而禀,则自然之本,居可知矣。资通之悟,更是发莹其末耳。事与心应,何得在此而不在彼?[7](P.82中)

王谧认为君臣之间的礼敬属于名教的范围,而沙门不臣王侯,所以不必拜。桓玄则首先强调佛教之学是发之于自然之性。其次,桓玄将“君臣之敬”上升到自然所生的高度,使之脱离名教之“事”的范畴。由此推导出佛教亦需要在“自然”中接受“君臣之敬”的统摄。面对此,王谧又从“形敬”可与“君臣之敬”分离的角度予以驳斥:“君道虚运,故相忘之理泰;臣道冥陶,故事尽于知足。因此而推,形敬不与心为影响,殆将明矣。”[7](P.83上)在充满玄学色彩的论调当中,王谧表达了对君王进行的礼拜行为属于现实中之“事”,“形敬”并不影响“心”,即不与自然之性冲突。而这种礼拜实际是后代圣人应时制作出的“名教”。针锋相对的是,桓玄认为“夫累著在于心,滞不由形敬。形敬盖是心之所用耳”[7](P.84中),即“形敬”并非与“心”隔绝,而是“心之所用”。在这种体用关系下,礼敬王者又再次回到自然之性的领域。

通过上文分析可以看出,论辩双方依旧延续了“自然——名教”的话语结构,并进一步确立了玄学共识。讨论的焦点始终集中在玄学共识下的具体概念或问题的诠解上。桓玄用“玄同内外”的思想将方内、方外统一,并以体用的模式将佛教划入自然之性的范围。王谧则将心之“敬”与事之“拜”二元,在承认王权神圣性和敬的自然之性基础上,将礼拜行为与此分离。由此观之,论争也就成为玄佛合流语境下中国社会内部系统秩序调整连带出的结果。

三、“因顺为通”:玄学化话语的现实呈现

《书》:处俗则奉上之礼、尊亲之敬、忠孝之义,表于经文。

《论》:在家奉法,则是顺化之民,情未变俗,迹同方内。故有天属之爱,奉主之礼。礼敬有本,遂因之而成教。本其所因,则功由在昔。是故因亲以教爱,使民知有自然之恩;因严以教敬,使民知有自然之重。二者之来,寔由冥应。应不在今,则宜寻其本。故以罪对为刑罚,使惧而后慎;以天堂为爵赏,使悦而后动。此皆即其影响之报而明于教,以因顺为通,而不革其自然也。……

A:《书》:是故凡在出家,皆隐居(《论》作“遁世”)以求其志,变俗以达其道。变俗则服章不得与世典同礼;隐居(《论》作“遁世”)则宜高尚其迹。

B:《书》:大庇(《论》作“在宥”)生民矣。

C:《论》多出:从此而观,故知超化表以寻宗,则理深而义笃;照泰息以语仁,则功末而惠浅。若然者,虽将面冥山而旋步,犹或耻闻其风。

结语

本文并未将注意力过多集中于沙门礼敬王者论争的具体细节与孰对孰错的评判上。我们期望在统合论辩双方共同点的前提下,寻找他们公共的话语结构、由结构生发出的共识与现实境遇,由此呈现出中国社会文化的全貌。综合前文分析可以了解到,沙门礼敬王者论争在东晋时期爆发绝非偶然。恰是在东晋之时,佛教融入中国社会,正式成为社会系统内部的一个问题。而当时整个系统处于以玄学为风尚的背景之下。论辩双方虽存在冲突,却都在“自然——名教”的话语结构中展开论述,并通过“礼敬”为中介,进入到国家治理层面。延续这一结构,在第二次桓玄与王谧等人的论争中,双方在玄佛合流的背景下,对君主神圣性与敬的表达方式两个问题形成了玄学化的共识。这无疑证明了玄学的公共影响力。最后,通过《远法师书》与《沙门不敬王者论》的比对工作,我们看到慧远两个文本的差异实则由阅读群体的身份变化造成。《沙门不敬王者论》的受众主要是代表当时社会主流文化的奉佛士大夫。因此,文本的变动处恰是奉佛士大夫的立场所在。慧远并没有立足纯粹的佛教话语,而是以玄学为主体,加入佛教报应说,拓展了“自然——名教”结构的维度。综合而言,整个东晋时期的两次礼敬论争都是在玄学背景下完成。无论推行礼制方,还是维护佛教方,都是在玄学化的结构与共识下展开互动。这种情形也正是当时中国主流社会文化的一个缩影。

注释

1.[日]板野长八:《东晋に于ける佛徒の礼敬问题》,《东京学报》东京11-2,1940年;[日]塚本善隆:《シナにおける仏法と王法》,载自《佛教の根本真理――佛教における根本真理の历史的诸形态》,东京:三省堂,1956年;[日]道端良秀:《中国佛教と儒教伦理》,京都:平乐寺书店,1968年;[日]砺波护:《隋唐佛教文化》第四章,韩升、刘建英译,上海:上海古籍出版社,2004年;刘立夫:《儒佛政治伦理的冲突与融合——以沙门拜俗问题为中心》,《伦理学研究》2008年第1期;[日]远藤祐介:《六朝期における佛教受容の研究》第二部第一章,东京:白帝社,2014年;蒲宣伊:《晋唐间沙门礼敬王者问题的论争》,《乾陵文化研究》2016年。

2.有关《沙门不敬王者论》的研究史见陈志远:《六朝佛教史研究论集》第三编第一节《晋宋之际的王权与僧权》,北京:博扬文化,2020年。

3.[日]道端良秀:《中国佛教と儒教伦理孝との交涉》,东京:书苑,1985年,第181-189页;刘立夫:《儒佛政治伦理的冲突与融合——以沙门拜俗问题为中心》,《伦理学研究》2008年第1期;[日]远藤祐介:《六朝期における佛教受容の研究》第二部第二章,东京:白帝社,2014年。

4.曹虹:《从东晋后期沙门拜俗之事看玄佛关系的新态势》,《传统文化与现代化》1999年第3期,第42页。有关“玄同内外”内容,见郭庆藩:《庄子集释》,北京:中华书局,1961年,第271页。

参考文献

[1][日]砺波护.隋唐佛教文化[M].韩昇,刘建英,译.上海:上海古籍出版社,2004.

[2] (唐)法琳.辩正论(卷三)[G]//大正藏(第52册).

[3][日]诹访义纯.中国人の仏教受容について[J].禅研究所纪要(第18/19号),1991.

[4] [日]小林正美.六朝佛教思想研究[M].王皓月,译.济南:齐鲁书社,2013.

[5] (宋)司马光.资治通鉴(卷九十五)[M].北京:中华书记,1956.

[6] (梁)沈约.宋书(卷十四)[M].北京:中华书局,1974.

[7] (梁)僧祐.弘明集(卷十二)[G]//大正藏(第52册).

[8] 唐长孺.魏晋南北朝史论拾遗[M].北京:中华书局,1983.

[9] 陈壁生.古典政教中的“孝”与“忠”——以《孝经》为中心[J].中山大学学报(社会科学版),2015(3).

[10]张泰.魏晋士人“孝先于忠”思想盛行之原因探究[J].沧州师范学院学报,2015(2).

[11] 葛兆光.中国思想史[M].上海:复旦大学出版社,2001.

[12] 汤用彤.魏晋玄学论稿及其他[M].北京:北京大学出版社,2010.

[13] 方立天.魏晋南北朝佛教[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[14] 罗骧.慧远与东晋佛教的变迁[D].南开大学博士毕业论文,2010.