摘要:依据《孟子》的“良知”与《大学》的“致知”,阳明学向“致广大”推致;在此之外,《中庸》的“未发之中”“独”亦是重要依据,向“尽精微”深入。如同《中庸》的“致广大而尽精微”,两者共同撑开阳明学。通过病根喻与钟声喻,王阳明从反与正两方面揭示“未发之中”隐藏的风险与潜在的动能,并在天泉证道中综合之。三十年后,王龙溪发展出北辰喻,此喻保证“未发之中”指向正确(无病根),且无一息之停(动能充足)。由“未发之中”可拓展出良知三面:第一面是作为隐微之体的缄默维度(“未发之中”“隐”),第二面是作为显见之用的显性维度(“已发之和”“费”),第三面是前两面的统合(“独”)。前两面“通一无二”,呼应中国哲学的体用一原、显微无间。结合《中庸》的“费而隐”,良知三面之间多重互动,相互表达,一即是三,三即是一。良知三面可对应无、有、有无之间,但亦有超出。与知识论对接,良知体用两面可分别对应德性之知(知)与知识(识),通过“转识成知”,可实现两者的统合,以知识锻炼德性。能力与动力之知均可归入缄默维度,是良知的深层动力之源。

关键词:《中庸》;王阳明;王龙溪;良知;未发之中

基金项目:国家社会科学基金后期资助项目(21FZXB021)

传统观点认为,阳明学的建构以《孟子》与《大学》为主,王阳明创造性融合了《孟子》的“良知”与《大学》的“致知”,发展出“致良知”。从道体论而言,“良知”表现为个体的道德判断与道德情感;从功夫论而言,朱子学认为“致知”是知识的积累长进,“致,推极也。知,犹识也。推极吾之知识,欲其所知无不尽也”[1](P4)。阳明将“知识”的积累扩充转用于道德良知的蓄积推致,使得以《大学》与《孟子》为思想资源的阳明学带有知识论特征;从境界论来看,“与天地万物而为一也”[2](P1066),可谓“致广大”。在此之外,阳明学亦向“尽精微”发展,这有赖于《中庸》的思想资源,“良知”是“独知”,“无声无臭独知时,此是乾坤万有基。抛却自家无尽藏,沿门持钵效贫儿”[2](P870)。这是阳明学在无声无臭的缄默(隐性)维度展开,要点有三:其一,独知的特征为“无声无臭”,源自《中庸》第三十三章“‘上天之载,无声无臭’,至矣!”显示出良知不同于知识论的“表诠(正向言说)”面向,而更倾向于以“遮诠(缄渊不言)”表现其精微。其二,致良知方式不是“沿门持钵”式的积累考索,而是返回自身,向内挖掘。其三,“万有基”与“无尽藏”指向良知的本与源,是缄默维度的重要特征①。与《中庸》“君子慎其独也”对接,“致良知”便是“慎独”,由此可发展出阳明学的密教,如龙溪学与蕺山学。相对于《大学》《孟子》与阳明学的深度关联研究,《中庸》的关联研究较弱,实有必要强化,在此基础上,综合显性与缄默维度,以良知学打通《大学》《孟子》与《中庸》,丰富儒学的精神人文世界。

阳明的良知学道体论包括显性之“有”与隐性之“无”两个方面,天泉证道,王龙溪主“无”,钱绪山主“有”[2](P133),阳明平衡之,良知的“有”“无”之辩由此肇端。学界有关龙溪学定位以及“无”的发展主要有两个研究方向:第一,龙溪推进并展开“无”之密体,以“四无”说为代表,相应的功夫便是“悟”[4](P166-224),由此形成以“无”“悟”为特色的先天正心学;第二,龙溪重“无”,亦不废“有”,贯通“有”“无”,相当于龙溪化解“有”“无”之辩,亦相当于继承阳明平衡之论,此方向的研究成果较少。下文以阳明与龙溪诠释《中庸》为主,引入未发之中三喻诠释良知的精微之体,简述《中庸》展现的良知三面以及与知识的关系。

一、“未发之中”三喻

龙溪认为,“至于《大学》致知、《中庸》未发之中,此古今学术尤有关系”[5](P39),如同《大学》“致知”,《中庸》“未发之中”在良知学中亦占有重要地位,《中庸》的思想资源不仅有助于阳明学向深隐开拓,而且从根本上解决良知发用必定正确、道德动力的来源、道德判断的指向无误等重要问题,下文以病根喻、钟声喻与北辰喻来说明。

阳明以病根喻与钟声喻阐释“未发之中”,以揭示良知的缄默维度特征。病根喻指出良知发用的潜在风险,并说明为什么要向“未发”做功夫的原因:“譬之病疟之人,虽有时不发,而病根原不曾除,则亦不得谓之无病之人矣。须是平日好色、好利、好名等项一应私心,扫除荡涤,无复纤毫留滞,而此心全体廓然,纯是天理,方可谓之喜怒哀乐‘未发之中’,方是天下之‘大本’。”[2](P27)病疟之人不发病时,良知的显性表达与常人无异,如果不彻底去病根,则良知在显性维度的发用始终潜藏着风险。对于医生而言,病人在疾病发作时易施救,病未发时难诊断;与此类似,在道德领域,显过易去,隐恶难除。病根现象普遍存在于大众,且深植于人性中,即使大理学家亦难免,以程颢为例:“又曰:吾年十六七时,好田猎。既见茂叔,则自谓已无此好矣。茂叔曰:‘何言之易也!但此心潜隐未发。一日萌动,复如初矣。’后十二年,复见猎者,不觉有喜心,乃知果未也。”据案语:“方未见时,不知闪在何处了。知此,可知未发之中。”[6](P520)田猎如病根,周敦颐从“未发”指出拔除病根的困难性。程颢从学周敦颐后,自信病根已除,但在十二年后发现病根犹在,由此可见未发之恶的隐蔽,以及实际操作的艰巨。从中西道德哲学比较视野来看,病根喻关乎人性固有的“根本恶”:“人意识到了道德法则,但又把偶尔对这一原则的背离纳入自己的准则。”“人的本性中的一种根本的、生而具有的(但尽管如此却是由我们自己给自己招致的)恶。”[7](P32)病虐之人在大多数情况下表现为“无病之人”,即能够遵循良知,按照道德准则去行动。但是,由于病根的存在,他随时可能背离良知,违反道德准则。病根喻可发展出张灏所言的“幽暗意识”:龙溪对潜藏的罪咎有深刻体认,“是千百年习染”;江右王门的罗念庵在致良知功夫中,亦感觉到“用力已深,益巧于藏伏”,“吾辈一个性命,千疮百孔,医治不暇”;蕺山认为“通身都是罪过”。“宋明儒学发展到这一步,对幽暗意识,已不只是间接的映衬和侧面的影射,而已变成正面的彰显和直接的透视了。”[8](P39)但是,阳明学总体上是以良知之善为主,即使有病根在,通过扫除涤荡的功夫,仍能达到无纤毫留滞的境地。尽管龙溪对于病根习染有悲观的一面,但主要是乐观的,对去除病根充满自信,实现途径主要有两点:一是通过后天为善去恶的功夫,能够恢复纯善之体:“吾人本来真性,久被世情嗜欲封闭埋没,不得出头。譬如金之在矿,质性混杂,同于顽石,若不从烈火中急烹猛炼,令其销镕超脱,断未有出矿时也。”[5](P448)二是自信良知包含内在冲力:“不知本来灵觉生机,封闭愈密,不得出头。若信得良知及时,意即是良知之流行,见即是良知之照察,彻内彻外,原无壅滞,原无帮补,所谓‘丹府一粒,点铁成金’。”[5](P682)这种自信基于先天正心,通过先天化后天,可以实现点铁成金,消除病根与幽暗意识。另外,外在功夫的锤炼与良知内在冲力相互作用②,外内相合,打开启动“真性”。

通过去除病根,保证良知的发用无误,借用《孟子·万章下》射箭的力巧之喻,病根喻是为了解决“巧”的问题,保证未发前道德指向正确;钟声喻则是为了解决“力”的问题,保证道德动力充足。如同独知的“万有基”之体,钟声喻以“未发之中”阐发良知之体:“未扣时原是惊天动地,既扣时也只是寂天寞地。”[2](P130)从常识而言,叩钟时,钟声为听者所闻,此时惊天动地;未叩时,钟声为听者所不闻,是寂天寞地。以此喻良知:良知表达在显性维度时,为人所知见,才能显示出良知的力量;良知尚未表达在显性维度时,不为他人所知见,良知表现为缄默的沉寂。阳明反转常识,在反转中显赫良知隐微之体的重要性。如同《庄子·在宥》“渊默而雷声”,尽管良知处于未发状态,尚未表达在显性维度,貌似寂天寞地,但实际是惊天动地,爆发的动能蓄积充满,显示出良知在缄默维度的力量。在已发后,如同钟鸣而息,良知表达已经结束,动能衰竭殆尽,反而是真正的“寂天寞地”。从良知的“有”“无”来看,“未扣”与“既扣”可分别对应“无”与“有”,钟声喻指向“无”蕴含的“无尽藏”。

天泉证道时,阳明重申未发之中的要义:“人心本体原是明莹无滞的,原是个未发之中。”[2](P133)“明莹”表明良知之体的纯粹廓然,如明镜,无病根,反指病根喻;“无滞”相当于病根喻的“无复纤毫留滞”,良知流行顺适,这可衍生出泰州学派王心斋、罗近溪的良知学宗旨;“原是个未发之中”,虽然未发,依然惊天动地,可通钟声喻。在天泉证道(嘉靖丁亥,1527年)三十年后(嘉靖丁巳,1557年),龙溪与同道相与订绎阳明遗教,继续探索良知的隐秘,“夫良知即是未发之中,譬如北辰之奠垣,七政由之以效灵,四时由之以成岁,运乎周天,无一息之停,而实未尝一息离乎本垣,故谓之未发也。千圣舍此更无脉路可循”[5](P39)。此处涉及良知的五个特点:第一,处于未发,承接天泉证道时阳明所言“原是个未发之中”,这是良知的隐微之体,亦应受到王阳明咏良知的启发:“人人自有定盘针,万化根源总在心。”[2](P870)龙溪进一步说明,“人人自有良知,如定盘针,针针相对,谓之至善”[5](P143),在指向确定方面,“定盘针”可等同于北辰。第二,指向确定,如北辰始终位居北方。此未发之定体决定了已发的方向,保证了良知判断正确无误,犹如北辰指向始终不变,以此可发展出蕺山的“归显于密”,如“北辰”必指向北,意密“正如司盘针必指向南”,确保所发必为纯良之善[3](P266)。北辰奠垣,奠为定,垣为环绕,如《论语·为政》“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”,所发之显“用”始终围绕未发之定“体”,北辰与诸星相当于体用关系。第三,承接体用关系,未发之“体”能够自由转化为已发之“用”,已发相当于显化的感通,未发已发联动,“神感神应”[5](P1),这是良知在显性维度的表达。从本末来看,七政、四时相当于用,亦相当于末,之所以七政效灵、四时成岁,其根源在于北辰之本,即良知的隐微之体。第四,再向隐秘处窥探,引申阳明在天泉证道时所言的“无滞”,未发之体“无一息之停”;如文王之“於穆不已”,在隐秘的幽深中生生不息;又如扬雄之太玄,深层运动不息。“其机自不容已,无善可名。”[5](P1)“不息”“不容已”正是良知学的道德动力之源,亦暗合钟声喻,贯通儒学道统的文王、扬雄、阳明,还可以关联尧舜十六字心传的“道心惟微”之“微”,“此是传心秘藏,颜子、明道所不敢言者。”“不如此,不足以超凡入圣”[5](P2),或者说“千圣舍此更无脉路可循”,这涉及孔颜之学,将在第三节论述。第五,“无”具有“无尽藏”的特征。“无”不是剥夺所有后的贫乏,而是富有的流溢,是“无尽藏”。由此返观天泉证道的“有”“无”之辩,龙溪所主之“无”是在极有之后达到的一种“无”,是极富有,当然能融摄“有”,甚至比钱绪山更重视“有”,在这个意义上,可以说龙溪思想中并没有“有”“无”的撕裂,而是在更深层次统合“有”“无”之辩。

综合力与巧:北辰喻重在巧,即保证良知发用的正确方向,这是病根喻的重心,就此而言,北辰喻可以说是病根喻的解决方案。北辰喻深入到意根处,北辰的定向保证了良知发用无误,可消除病根的风险。如果良知为病根沾染,其道德动力愈强劲,病根发作愈剧烈,其导致的破坏力愈大,因此,解决病根喻的问题自然成为龙溪学的重心。当然,北辰不仅指向正确,而且亦是深层的“不息”“不容已”,这又可涵盖钟声喻。

从正负考量:钟声喻揭示良知隐秘之体的正面价值,钟声未叩时,良知动力充满;病根喻警惕隐秘良知之体潜藏的风险(负面价值);北辰喻趋向于综合正负。从道德境界目标来看,由独体可以打开“无尽藏”;“无尽藏”的打开与否,可作为成圣的关键。龙溪在继承阳明之教时,亦表现出超越,甚至是激进:“千圣舍此更无脉路可循”,在密教与显学的选择中,龙溪完全倒向了密教,并将此作为儒家圣学的唯一法门,这相当于将以显学为宗的阳明后学排除师门正宗,显然有违阳明平衡之教。

二、良知三面

“未发之中”三喻可直通王龙溪的先天之学,并涉及未发与已发的体用关系与相互表达。

(一)“无”之密体

据《中庸》“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也”,朱子注释:“大本者”,“道之体也”;“达道者”,“道之用也”[1](P18)。未发之中是大本之体,已发之和是达道之用。朱子综合道南一系重视未发与湖湘学派偏重已发两个传统,形成己丑之悟,“但是,在朱子的心性哲学中,仍然有把未发已发作为体用范畴的地方”,这也影响到阳明认为未发与已发“是本体与现象的关系”[9](P61-63)。据《中庸》首章“莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和”,隐微与显见分别对应未发之中之体与已发之和之用,形成良知的体用两面,如阳明所论,“未发在已发之中,而已发之中未尝别有未发者在;已发在未发之中,而未发之中未尝别有已发者存”[2](P72),“未发在已发之中”,以集合符号⊃“包含”表示:(已发⊃未发);“已发在未发之中”,表示为(已发⊂未发);综合两者,集合运算结果为:(未发=已发),即未发之中与已发之和对等一致,这可呼应钟声喻的“未扣时原是惊天动地”。在继承阳明的基础上,龙溪将重心转移至“未发”(“无”之密体),主要包括三个方面:

第一,超越的预设。“未发之中,先天之学也。”“先天是心,后天是意。至善是心之本体,心体本正,才正心便有正心之病,才要正心,便已属于意。”[5](P133)龙溪预设了存在一个超越的“先天之心”,心体至善(“本无不善”),恶起源于后天之意。承接阳明四句教的“无善无恶心之体”,龙溪提出“无心之心则藏密”:“天命之性,粹然至善,神感神应,其机自不容已,无善可名。恶固本无,善亦不可得而有也。是谓无善无恶。若有善有恶,则意动于物,非自然之流行,著于有也。”[5](P1)“先天”源于《中庸》的“天命之谓性”,超越的心体具有“不容已”的特征,道德动力充足。以此返看未发之中三喻:“无”之密体既是粹然至善(“无善”之无是“富有”,相当于至善、“无尽藏”;亦是在超越义上讲“无善可名”),又是彻底的“无恶”(“无恶”之无是“贫乏”,彻底否定),无病根(“恶固本无”),消除了根本恶。“无”之密体“不容已”,生生不息,道德动力充足,可合钟声喻。北辰“无一息之停”即是“不容已”,始终不变的指向充当道德选择的依据;“未尝一息离乎本垣”即是一直保持先天超越的状态,以此先天之心正后天之意,若反此而行,将会“意动于物”,相当于北辰离开本垣,堕落到后天“有善有恶”。

第二,先天之学基于儒学的道统,源于往圣的实证心传,“道在心传,是谓先天之学”[5](P16)。“吾儒未尝不说寂,不说微,不说密,此是千圣相传之秘藏”[5](P15),“无”之密的含义丰富:“寂”是表象的沉静;“微”显示出“无”的深度与富有;“密”是秘密藏,是富有之极。“未发之中,性之体也。虞廷谓之‘道心之微’,周文谓之‘不显之德’,孔门谓之‘默’,《易》谓之‘密’、谓之‘虚’、谓之‘寂’,千古圣学惟此一路。”[5](P802)主流儒学史主要展现儒家之道的言说与显性教化,而龙溪揭示出儒学的不言与隐微,实证缄默维度的密体。更进一步,“千古圣学惟此一路”,尧、舜、周、文、孔均是此路的重要传心者,儒学精微深密的根本精神便隐身在缄默维度。道统心传亦涉及经典的贯通,包括《尚书》“道心惟微”、《诗经》“不显之德”、《周易》“密”“虚”“寂”、《论语》“默而识之”等,以《尚书》与《中庸》为例:

密为秘密之义,虞廷谓之“道心之微”,乃千圣之密机,道之体也。自天地言之,则为无声无臭;自鬼神言之,则为不见不闻。天地尸其穆,鬼神守其幽,圣人纯其不显之德,故能建天地、质鬼神,不悖而不疑。是道也,天地不能使之著,鬼神不能使之著,圣人亦不能使之著,所谓未发之中也。[5](P496)

此处以《中庸》之“微”对接《尚书》之“微”,据龙溪引阳明之言:“良知至微而显,故知微可与入德。唐虞受授,只是指点得一微字。《中庸》‘不睹不闻’以至‘无声无臭’,中间只是发明得一微字。”[5](P585)“不睹不闻”出自《中庸》首章“戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻”;“无声无臭”出自末章“‘上天之载,无声无臭’,至矣!”借助季本之论:“故不睹不闻,即是无声无臭”,“首章与末章意同。”[10](P56)“微”亦出现在首章(“莫显乎微”)与末章(“知微之显”),两者亦意同。“道心惟微”指出缄默维度的幽深与富有,“知微之显”,“微”不是封闭在缄默维度,而是要表达在显性维度,且只有表达在显性维度,才能展现其体之用。相对于良知在显性维度的表达,微之体更为内在;相对于显性维度良知的公共性,微之体更倾斜在个性知识。钟声喻与北辰喻亦是揭示良知之微:“知微之显”,钟声喻显赫出微之体的强大,含有“无尽藏”;北辰喻在于强调微的定向性与统摄性,定向性如北辰指向明确,统摄性如诸星环绕北辰。

第三,从事物类比推出“微”之主。“知微可与入德”,“入”表现为融入性与具身性,“微”的获得需要个体实证功夫。自家本有无尽藏,“微”向每个人敞开,且可通过类比天地、鬼神推出。天地为显,但以不显的“於穆”为隐微本体,如同“无声无臭”是“乾坤万有基”;鬼神亦以“幽”为持守,以“不见不闻”为秘密藏。据《中庸》第二十九章:“故君子之道:本诸身,征诸庶民,考诸三王而不谬,建诸天地而不悖,质诸鬼神而无疑,百世以俟圣人而不惑。”由天地、鬼神之所持守类比,可推出圣人以“微”为主宰,在“本诸身”的实证基础上,可以将“微”推致到庶民、往圣、天地、鬼神,从而无限打开“微”的场域。经此一番诠释,可知“微”不是“不显”,而是“大显”。

以上是从超越的预设、往圣的实证与心传、事物类比三个方面诠释先天之学的“未发”之“密”。经过往圣的实证,超越的预设不再仅作为预设,而是转化为先天正心的经验,因此,预设不是独断的、臆想的,而是向每个人敞开的、实证的。这种经验不限于人道的个体,天道、鬼神亦是如此,这又可视作功夫论视域下的天人合一。

(二)通一无二

龙溪力主良知第一面之微之密,“至微而显”,这涉及两面互通:

良知即所谓未发之中,原是不睹不闻,原是莫见莫显。明物察伦,性体之觉,由仁义行,觉之自然也。显微隐见,通一无二,在舜所谓玄德。自然之觉,即是虚、即是寂、即是无形无声、即是虚明不动之体、即为《易》之蕴。致者致此而已。[5](P136)

此论以《中庸》为据,分解良知两面:第一面,良知之无,是未发之中、不睹不闻、莫见之隐、莫显之微,此是良知之体。第二面,良知之有,是已发之和,可睹可闻,可显可见,此是良知之用,表现在两个层次:其一,明物察伦,性体之觉。性体之觉相当于人类道德意识的觉解,由此觉解推致,觉他觉物:由他者展开,至孝悌慈等伦理;由物展开,便是万物一体。正是道德觉解的扩充与推致,使得良知笼括范围由个体扩充到他者与万物,从而实现良知在明物察伦的表达。其二,由仁义行,觉之自然。这可追溯至孟子的四端之心,推致恻隐之心,便是由仁;推致羞恶之心,便是行义。“觉之自然”,“自然”是先天具足、流行无滞,仁义均是良知自然而然的表达。以上两个层次均属于良知的显性表达,即第二面。

根据王阳明所论的未发与已发对等一致,良知两面的关系是“通一无二”:“二”相当于两面,由“一”贯通。这种观点普遍存在于阳明后学中,如季本所论:“用在体中,体在用中,通一无二者也。”[10](P57)抓住了“通一”,便可以统摄、驾驭、打通“有(已发)”与“无(未发)”之“二”:“发而中节处,即是未发之中。”[5](P242)“自然之觉,即是虚,即是寂”,第二面是第一面,也可以说“用即是体”;自然之觉是“无形无声”,如阳明咏良知的“无声无臭”,相当于“有即是无”,当然,“无”不是贫乏的纯无,而是如同钟声喻惊天动地的未发之中;自然之觉是“虚明不动之体”,“明”即是“明莹”,反指病根喻,“不动”可对接北辰喻,此体具有定向性与统摄性;自然之觉是“《易》之蕴”,相当于《易传·系辞上》的“寂然不动,感而遂通”。即道体即是功夫,道体的肯认决定了功夫的方向,“致者致此而已”,“致良知”为寻致隐微的未发之中,开掘“无尽藏”,这与显性的致良知风格迥异:显性的侧重用,隐微的侧重体,两种致良知可由体用一原(显微无间)互通。

(三)一即是三

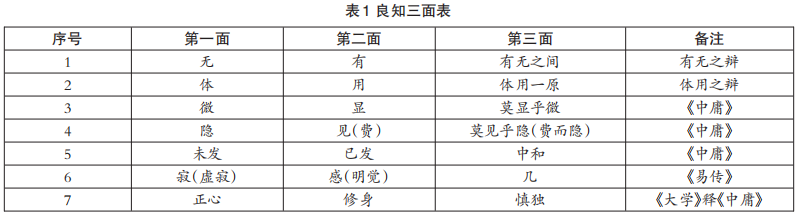

拓展“通一无二”,将“通一”独立,与“二”共同组成良知三面。从体用来看,“虚寂原是良知之体,明觉原是良知之用,体用一原”[5](P35)。虚寂与明觉是二,体用一原是通一;由此推广,无与有是二,有无之间是通一③。龙溪学的重心在于第一面,“万有生于无”[5](P186)。无是体,有是用,用源于体。在功夫论上,“孔门括《大学》一书为《中庸》首章”“未发之中与发而中节之和,是正心修身之事”[5](P39)。心主宰身,即道体即是功夫,正心主导修身,体现出第一面在功夫论的主宰性。综上,列表1。

据《中庸》第十六章“夫微之显,诚之不可掩如此夫”,由微至显,相当于第一面表达在第二面;第十二章“君子之道费而隐”,由费至隐,相当于第二面隐身到第一面,良知第三面通过转折连词“而”呈现,据朱子注释《中庸》“莫见乎隐,莫显乎微”:“隐,暗处也。微,细事也。”“言幽暗之中,细微之事,迹虽未形而几则已动,人虽不知而己独知之。”[1](P18)“而”的名词形式是“几”与“独知”:“迹虽未形”,还未表现在显性维度,“则已动”,已经从缄默维度表达出来;“人虽不知”,是在显性维度隐退,“己独知之”,可由此向缄默维度推进。“几”相当于从第一面表达到第二面,“独知”相当于由第二面深入到第一面,两者形成对冲之势。朱子以“几”联系两面:两面既是递进关系,由隐至显递进;亦是转折关系,由隐至显转折:两者均是“几”之作用。“有无之间者,几也。”“有无之间是人心真体用,当下具足,更无先后”[5](P705),“几”既可以担当“体用一原”的媒介,凝聚体用;又可以展现前两面的相互作用。由自然之觉之“用”追溯至隐微之“体”(第二面至第一面),此为“逆觉体证”;从北辰之体渗透影响到后天之用(第一面到第二面),此为“先天正心”。统合两者,形成先天与后天相辅相成的道体与功夫。三面雏形还可追溯至《尚书·舜典》的“玄德升闻”。“在舜所谓玄德”:“玄德”是第一面的隐微幽深之体,“升闻”是第二面的德行之用,“玄德升闻”合称,相当于第三面。龙溪学向后发展,良知三面可分别对接方以智的三冒(密冒、显冒、统冒)、三均(隐均、费均、公均),由此发展出“一分为三”与“三即是一”的思想[11](P471-484)。

阳明以成圣为人生第一等事,龙溪继承师说:“阳明先生云‘心之良知是谓圣’,揭出致良知三字示人,真是千古之秘传、入圣之捷径。”[5](P220)“圣”根源于“心之良知”,由良知三面可分解出圣之三面,三面皆具,方能成圣,龙溪从第一面入手:“良知即是未发之中,只此二字,足以尽天下之道。”[5](P251)“尽天下之道”,即是由第一面贯通三面。“所请《中庸》未发之旨,乃千古入圣玄机,虚以适变,寂以通感”[5](P221),“人心本来虚寂,原是入圣真路头”[5](P153)。“千古入圣玄机”“入圣真路头”均落在第一面的“未发”(与之关联的虚、寂、体),以此统摄“已发”(与之关联的变、感、用),表现为“虚以适变,寂以通感”,相当于“体以适用,体以通用”,由体以达用(第一面会通第二面),从而实现体用一原。反向来看,“感生于寂,寂不离感。舍寂而缘感谓之逐物,离感而守寂谓之泥虚”[5](P133)。寂感不能分开,若单面突进,将导致逐物与泥虚之弊,由此可反向印证寂体不是废体,而是能够感而遂通,转化为诸用;用亦非盲用,而是时时返回到体。

在“一即是三”基础上,还应注意以下三点:第一,从三面的“分别”看“无分别”,这亦是阳明思想的一贯理路:“‘未发之中’即良知也”“良知无分于寂然感通也”[2](P72)。“良知无分于寂然感通”,相当于三面打通,肯定良知的任何一面;直接以“未发之中”定义良知,显示出偏重第一面。第二,龙溪更强化了第一面,并且打破“未发”与“已发”的对等性:从显性层次来看,“思虑未起不与已起相对”[5](P216)。从词义理解,未发与已发是从时间上断开(未发在前,已发在后),龙溪对此予以否定:“未发不以时言,心无体,故无时无方”“吾人思虑自朝至暮,未尝有一息之停,譬如日月自然往来,亦未尝有一息之停”“若思虑出于自然,如日月之往来,则虽终日思虑,常感常寂,不失贞明之体,起而未尝起也。《中庸》喜怒哀乐观于未发之前,可以默识矣”[5](P216-217)。由此强化“未发之中”的缄默义,“起而未尝起”,可一直保持缄默状态,弱化了显性表达的面向。“出于自然”,强化了未发的先天性;从道德动力而言,生生不已,“无一息之停”;从“贞明之体”来看,相通于北辰喻,突出未发的定向性,如北辰奠垣,偏重于体。“未发之中”须通过“默识”体认,由此亦可通“微”:“孔子有云‘默而识之’,此是千古学脉。虞廷谓之‘道心之微’。学而非默,则涉于声臭;诲人而非默,则堕于言诠。”“若于此参得透,始可与语圣学。”[5](P701-702)按此而言,惟有通过默识未发之中,才能见道之全体,实现与千圣学脉相接。第三,良知三面内部概念内涵与指向有差异,尤其体现在《中庸》与《易传》,牟宗三对此有敏锐察觉:“《中庸》云:‘莫见乎隐,莫显乎微’,此是形容独体之森然”,与寂感之“几”不同,“此种隐微显见之相对并不能落实而为可以平铺得下的体用或寂感”[12](P364-365)。“平铺得下”即能够“对应得上”,据阳明之论,“良知即是未发之中,即是廓然大公,寂然不动之本体”[2](P71)。未发与寂然可以对应。牟宗三之所以会察觉到对应的问题,主要在于两个维度的切换。一般而言,《易传》的寂、感、几均属于显性维度,是后天、形下层次;龙溪以先天后天区分寂感,“先天寂然之体,后天感通之用”“体用一原”[5](P420)。“寂”向先天超越,“夫寂者”“先天之学也”[5](P133)。龙溪将“几”作为先天与后天的“通道”,并成为先天正心的枢机与把柄:“千古圣贤只在几上用功。”“几前求寂便是沉空,几后求感便是逐物。”“圣人则知几”,“是谓无寂无感,是谓常寂常感,是谓寂感一体”[5](P705)。“沉空”与“逐物”对应前文所论的“泥虚”与“逐物”之弊。“几”是凝聚寂感的合力,并且容易成为功夫的着力点,乃至成为功夫核心,王时槐便是重要代表:“寂其体,感其用,几者,体用不二之端倪也。当知几前无别体,几后无别用,只几之一定尽之”,“研几者,克己入微之功,古之君子所以没齿而不敢懈也”[13](P586)。在这个意义上,“几”是进入缄默维度之“微”的通道,“几”相当于“独知”,如龙溪所言,“夫独知者,非念动而后知也,乃是先天灵窍”[5](P264)。“独知”相当于“独体”,是先天之发窍,是从后天进入先天的通道。从缄默维度的第十六个基本特征来看,“几”便是透关入“微”的通道,如方以智所言的把至日关之“狭小门”[3](P290-291)。由此,隐微显见之相对能落实而为可以平铺得下的体用或寂感。

三、转识成知

据《中庸》首章“君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻”,类似于良知第一面与第二面的相互表达,不睹不闻对应缄默维度,与之相对者便是睹闻的显性维度,也可称作识知(知识)。由《中庸》引出的知识仅指见闻之知,如宋儒邵雍所言:“目见之谓识,耳闻之谓知。”[14](P297)见闻知识在外向性、积累性等方面可对接现代知识论意义上的知识;缄默维度则重在默识不睹不闻,屏蔽消解知识,这亦是儒学的古老传统,如龙溪后学所言:“昔《大雅》之称文王无歆羡、无畔援、泯识知”[5](P677),文王“泯知识”当指“不识不知,顺帝之则”(《诗经·大雅·皇矣》),关闭睹闻知识是手段,顺帝则是目的;换言之,帝则是天命之显,为集中精力默识帝则,需要暂时关闭后天的知识(坎陷知识)。由文王之学发展出孔颜默会,龙溪正是承接了这一谱系。

在现代知识论语境中,波兰尼的“默会知识(缄默维度)”广为流传,此处须注意良知学语境下的特殊性:第一,良知是德性之知,属于道德伦理领域,如龙溪记述阳明之言:“知乃德性之知,是为良知,而非知识也。”[5](P585)阳明区分良知与知识,是为显赫良知,亦是绍承文王的“不识不知”。第二,缄默维度“无声无臭”,含有“无尽藏”,可通过道德修养功夫打开,以默识体证。第三,独知以缄默维度之“体”为支撑,以显性维度之“用”为表达:“良知即是独知”“独知之体,本是无声无息,本无所知识,本是无所粘带拣择”“独知便是本体,慎独便是功夫”“只此便是未发先天之学”[5](P262)。结合阳明咏良知,从遮诠义来看,“无所知识”相当于“不识不知”,与后天知识之“用”划清了界限;“无所粘带拣择”,使得独知之“体”摆脱知识,向上超越至“无声无臭”。从表诠义而言,知识是后天之学,而惊天动地的缄默维度直通“未发先天之学”,是万有基,如北辰奠垣。作为良知第三面的“独知(几、先天灵窍)”可突破明物察伦、仁义之觉的伦理学领域:独知向显性维度之“用”下行,积累扩充,便是知识;独知向缄默维度之“体”上达,便是“无声无臭”,由此开启先天灵窍,发现无尽藏,奠定万有基,实现惊天动地。如同龙溪在重视良知第一面基础上的“通一无二”,他重视良知缄默维度,并兼顾会通知识:

良知与知识,所争只一字,皆不能外于知也。良知无知而无不知,是学问大头脑。良知如明镜之照物,妍媸黑白,自然能分别,未尝有纤毫影子留于镜体之中。识则未免在影子上起分别之心,有所凝滞拣择,失却明镜自然之照。子贡、子张多学多见而识,良知亦未尝不行于其间,但是信心不及,未免在多学多见上讨帮补,失却学问头脑。颜子则便识所谓德性之知,识即是良知之用,非有二也。识之根虽从知出,内外真假毫厘,却当有辨。苟不明根因之故,遂以知识为良知,其谬奚啻千里已哉?[5](P255)

以上从多方面区分良知与知识:良知明莹,无病根,属于内在的“真”体,是头脑主宰,功夫向“无知之知”(不识不知)发展,上行至先天之体,这是文王、孔颜之学的传统,指向缄默维度;知识重在分别,凝滞拣择,可以不具备道德性,属于外在之用,其功夫方向是知识的积累,多学多见,重在后天之用,甚至为“假”用,这是子贡、子张之学的传统,指向显性维度。颜子之学向内用功,挖掘自家无尽藏;而子贡、子张之学是求诸外,“抛却自家无尽藏,沿门持钵效贫儿。”从里外来看:“颜子从里面无处做出来,子贡、子张从外面有处做进去。”[5](P93)颜子立本(里)以达末(外),以无驭有,以先天统后天;子贡、子张用功于外而失本、逐物,迷失在后天,效贫儿。此处引入镜喻,与之相应者有谷喻:“良知不学不虑,寂照含虚,无二无杂,如空谷之答响、明镜之鉴形。”[5](P273)两喻均强调缄默维度的明莹与屡空,只有这样,才更有利于良知分别是非善恶;反之,知识会对良知的明莹与屡空造成负面影响,如同影子干扰明镜,实物填塞山谷,导致照物的失真与回声的凝滞。更通俗而言,缄默维度如同电脑的处理器,重在运算能力,在新机时效率最高;知识如同不断安装的程序、积聚的残留进程、增加的存储量,这都将降低处理器的运算能力。因此,缄默维度更注重能,知识更重于知,如缄默维度的第十八个基本特征:“能比知重要。”[3](P293)镜喻强调良知未发的明莹,谷喻侧重良知无知的“屡空”,均是为了保持与提升“能”。

良知与知识均含有“知”,以此为基础,龙溪试图打通两者,实现手段有五:第一,良知与知识为体用关系,以“体用一原”打通。“识即是良知之用”,后天可为先天所用,通过后天之识来锤炼先天良知之体。第二,“同一知也,良知者,不由学虑而得,德性之知,求诸己也;知识者,由学虑而得,闻见之知,资诸外也。未发之中是千古圣学之的”[5](P39)。承接上文所论颜子与子贡、子张之学的内(里)外之别,良知是向里求诸己,不学不虑,是先天之学;知识是求诸外,须学虑闻见,学虑的知识是后天之学。如同独知“先天灵窍”贯通先天与后天,“知识”与“良知”均含有“知”,以“知”打通内外。第三,“未发之中”之“学的”通向先天之学,以此确立道德本体:“根于良,则为德性之知;因于识,则为多学之助”“子贡之亿中因于识,颜子之默识根于良,回、赐之所由分也。苟能察于根因之故,转识成知”[5](P464-465)。如同龙溪主“无”,亦不废“有”,他重视先天的“无知之知”,但并未否定后天的识知,通过“转识成知”,转后天为先天,实现两者的统合,其深层依据在于体用一原,“变识为知,识乃知之用”[5](P65),“转识成知”即是“变用为体”,关键在于默识“体”:“若能深求密究,讨个变识为知路径”“其机只在一念入微取证”[5](P319)。从微入德,从深密处体证良知第一面,以此来转化显性知识。“知”可表述道德理性,“识”为知识理性,阳明致良知“皆贯彻道德理性和知识理性的结合这一精义。他处处强调道德理性对知识理性的统领、带动,知识理性对道德理性的辅翼、促进”[15](P741)。阳明提倡道德理性与知识理性并重,龙溪在继承阳明之学基础上,偏向道德理性,并转化知识理性为道德理性。“在阳明学的视域中,圣人则成为摆脱了知性向度的纯粹德性人格。”[4](P374)道德理性的转向将导致阳明学退守到德性之学,阻碍了知识论进路的发展,亦可说违背了王阳明的初衷。第四,从根源处追溯,两种知的发动者不同。良知属于先天之学,“文王不识不知,故能顺帝之则,才有知识,即涉于意,即非於穆之体矣。”[5](P114)颜子继承文王之学,先天良知源于暗流涌动的“於穆”之体,随顺先天“帝则”;知识源于后天所起之意:两者在根源处不同。“识根于知,知为之主,则识为默识,非识神之恍惚矣。”[5](P192)“识神”相当于后天意识,是用,其体在于知,通过以良知(默识)统摄知识(意识),从而将意识超越到先天,实现两者的统一。第五,按照慎独进路,龙溪打通的努力可分两步:一是“良知无知,然后能知是非,无者,圣学之宗也”[5](P184)。即道体即是功夫,由慎独向“无知”用功,以达先天,“慎之云者”“还他本来清净而已”[5](P264)。“无知”不是愚钝不知,而是指向本来清净处,如明镜空谷,是先天的超越状态。二是由先天“无知”统摄后天“识知”,从而实现“无知而无不知”:“无知”指先天之学,“无不知”指后天之学由先天所统摄。两步不可或缺:如果没有第一步,儒学则缺乏超越精神;如果没有第二步,则将导致否定知识,亦不符合儒学的实学精神。在良知学语境中,两种知识的互通有赖于功夫,尤其是慎独功夫,惟有在功夫的带动下,独知才能贯通体用:由体,开启缄默维度的“无尽藏”;由用,实现“转识成知”,将显性维度的知识转化到缄默维度。

龙溪以“独知”统合朱子学与阳明学:“晦翁既分存养省察,故以不睹不闻为己所不知,独为人所不知”“先师则以不睹不闻为道体,戒慎恐惧为修道之功。不睹不闻即是隐微,即所谓独。存省一事,中和一道”,“晦翁随处分而为二,先师随处合而为一,此其大较也”[5](P39)。即功夫即是道体,存养与省察二分的功夫论导致“不知”与“知”分裂。朱子封闭“不睹不闻”,将“独”拉向显性维度(相当于以良知第二面涵盖第三面);阳明将“不睹不闻”打开,将“独”拉向缄默维度(以良知第一面涵盖第三面),两者分别从第二、第一面消解了第三面。龙溪区分颜子默会与子贡识知,亦有对抗朱子学之意:“子贡从事于多学而识,以言语观圣人”“颜子没而圣学亡,后世所传,乃子贡一派学术”“文公为学,则专以读书为穷理之要,以循序致精、居敬持志为读书之法”“迨其晚年,自信未发之旨为日用本领工夫,深悔所学之支离”[5](P248-249)。阳明学传承颜子默识之学,指向缄默维度之体;而重视读书、穷理的朱子学属于子贡学脉,重言语与积累,指向显性维度之用。朱子学之弊“支离”,即迷失在用,朱子晚年返回未发之旨,重回体,这亦反向证明了阳明学重视“未发”、默识进路的正确性与根本性。据龙溪弟子周海门为师作传:“我先师首倡良知之旨,一洗支离之习,以会归于一,千圣学脉赖以复续。”[5](P836)正是在转化朱子学为代表的子贡学脉基础上,阳明、龙溪接续孔颜之学,复活孔门的大本精一之学,并将两个传统合为一传。

当前良知学研究有两种新命名的知识:其一是能力之知,其二是动力之知。两者均是为了与显性维度相区别,由此指向缄默维度。能力之知与命题性知识相对,可分别对应缄默维度与显性维度,这源于赖尔的知识论,陈来将两种知识的特性及区分引入良知学[9](P105-108);郁振华进一步拓展[16](P22-41);为解决类比中出现的问题,黄勇提出“动力之知”:“动力之知和能力之知的关系就像树根(根本)和枝条(条件)的关系。枝条(能力之知)会自然地从树根(动力之知)中生长出来。”[17](P316-324)从深浅来判断,动力之知比能力之知更深,更接近于体,如缄默维度的渊与根喻[3](P87-91),龙溪亦有根喻,“譬之种树,只养其根,根得其养,枝叶自然畅茂”[5](P98)。结合钟声喻,钟未叩,便有惊天动地的动力;结合北辰喻,北辰具有定向与统摄诸星的能力,表现为能力之知,虽然未发,但确保指向之正“中”,亦有“无一息之停”的深层动力。在“转识成知”基础上,亦可发展出“转命题性知识为能力之知”,从而统合新知识与传统知识。

较之于理性化的知识论,龙溪诠释的“未发之中”洋溢着神秘性,“未发之中不可谓常人俱有,须用戒慎不睹、恐惧不闻工夫,始有未发之中”[5](P802)。“戒慎恐惧乃是孔门真火候,不睹不闻乃是先天真药物。”[5](P510)结合中国儒学缄默维度的第一个基本特征来看,未发之中密体的打开有赖于功夫;换言之,它不是现成的,而是有待揭示的,药物(缄默维度的道体)与火候(功夫)并用,方能成就“丹府一粒,点铁成金”,化掉幽暗意识与根本恶,将病根转为天地灵根,开启先天之门。“‘未发之中,由戒惧而得,不可谓常人俱有’,先师尝有病疟之喻矣。常人亦有未发之时,乃其气机偶定,非大本达道也。”[5](P180)龙溪在此反向使用阳明的病根喻,如同患虐之人偶然发病,虽然常人先天具备未发之中的潜质,但由于未经功夫开掘,处于隐默状态,偶尔呈现,亦是电光火石,转瞬即逝。功夫的意义在于掌握正确方法与足够的积累,随着持控力的加强,可以将瞬时转为持续,将偶发转为常态,实现缄默维度的“暂时性”向“持久性”转化[3](P473)。转化成功的典型实例便是阳明:“先师龙场一悟,万死一生中磨炼出来,矗矗地一根真生意,千枝万叶皆从此中发用,乃是千圣学脉。”[5](P260)由此可见未发之中储藏蓄积的“无尽藏”与“惊天动地”的潜能。尽管病根喻指出清除深层之恶的复杂性与艰巨性,但由于功夫敞开的缄默维度,使得阳明、龙溪自信良知,对于心体的“明莹”廓然、先天的定向保持乐观,在先天正心中高扬人性的光辉,在内向默识中开掘自家无尽藏。功夫论不仅是阳明学的特质,而且也表现出中西哲学的显著差异。从实际影响来看,龙溪的乐观导致了阳明学向超洁方向发展,蕺山批评龙溪,亦是对此而发。蕺山慎独诚意,致力于消除隐恶,他更像是一个悲观主义者,意识到清除深层之恶的艰巨性,类似于康德的道德宗教哲学。

综上,良知学诠释的《中庸》“未发之中”之“尽精微”与《大学》“致知”之“致广大”方向不同,若能相互补正,将有利于儒学经典的内部融通与集成创新。从负面看,缄默维度局限在个体良知内省,不利于中国哲学向知识论发展;从正面看,显性维度侧重知性与知识积累,不利于个体灵性与能力培养,而缄默维度更侧重灵性与能力培养,显示出阳明与龙溪之学的现代价值。通过“转识成知”,可以将这两种知识融会贯通,以知识锻炼能力,以能力促进知识,在此方面,阳明与龙溪之学具有开拓性。从儒学传统来看,阳明与龙溪从“未发之中”、超越之“无”寻求善的终极依据,在先天处建构善的本体,这是儒学性善论的新发展。从中西哲学的比较视野考量,基督教影响下的道德哲学更重视根本恶与原罪,将善的根源与动力归于上帝。阳明学在以病根喻警示根本恶时,主要是从先天超越层次展现善的根源与动力,这相当于将上帝的属性归于人的先天,通过先天正心,展现并运用超越之“无”,这一传统并可以追溯至文王的“不识不知,顺帝之则”与孔颜默会,显示出中国哲学的深厚底蕴以及对于人性光辉的彰显,并洋溢着人文精神。当然,这种人文神圣性的实证依赖道德修养功夫,这亦是中国哲学对于世界哲学的重要贡献。

注释:

①中国儒学缄默维度有三个基本特征:第一,缄默维度关联的儒学道体需要功夫才能呈现;换言之,它并非现成,而是有待功夫揭示。第二,即功夫即是道体,随着功夫的深入,道体呈现出不同的形态,从动静而言,依次是:动而趋静、静极而真动、真动而生生。第三,缄默维度表达在显性维度,即是生生春意。以上三个基本特征是中国儒学缄默维度的“三法印”,可作为判教标准[3](P6)。按照王阳明所咏良知,“万有基”的体证与“无尽藏”的开掘均依赖慎独的功夫,基于“独知”的道体。

②这基于中国儒学缄默维度第七个基本特征,“即功夫即是道体,随着功夫的深入,道体呈现出不同的形态,从欲与善而言,依次是:无欲而趋静、静极而元善启动、元善动而生生”[3](P110)。无欲的功夫是消解世情嗜欲的封闭埋没,是从外向内用功;“元善启动”属于“本来灵觉生机”,是从内向外流行;“元善动而生生”相当于“丹府一粒,点铁成金”。

③肯认寂、未发为良知者,即道体即是功夫,从而实施归寂、求未发之中的功夫,亦以“体用一原”为预设,如聂双江所言:“师曰:‘良知是未发之中,寂然大公的本体,便自能发而中节,便自能感而遂通。’感生于寂,和蕴于中,体用一原也。”[5](P139)龙溪对此批评:“自然之知,即是未发之中,后儒认才知即是已发,而别求未发之时,故谓之茫昧支离,非以寂感为支离也。”[5](P140)在道体论上,双江以寂(中)统感(和),由寂然之体而归寂;龙溪则认为道体无分寂感,感即是寂,因此,当试图由寂体独进时,已经在起点处导致了体用隔裂。总体来看,较之于双江,龙溪的道体功夫论更彻底贯彻了“体用一原”。

参考文献:

[1]朱熹.四书章句集注.北京:中华书局,2016.

[2]王守仁.王阳明全集.上海:上海古籍出版社,2011.

[3]张昭炜.中国儒学缄默维度.北京:中国社会科学出版社,2020.

[4]彭国翔.良知学的展开:王龙溪与中晚明的阳明学.北京:生活•读书•新知三联书店,2015.

[5]王畿集.南京:凤凰出版社,2007.

[6]黄宗羲,全祖望.宋元学案.北京:中华书局,1986.

[7]康德著作全集:第6卷.北京:中国人民大学出版社,2013.

[8]张灏.幽暗意识与民主传统.北京:新星出版社,2006.

[9]陈来.有无之境:王阳明哲学的精神.北京:北京大学出版社,2013.

[10]季本.四书私存.台北:“中研院”文哲所,2013.

[11]张昭炜.阳明学发展的困境及出路.北京:中国社会科学出版社,2017.

[12]牟宗三.从陆象山到刘蕺山.台北:台湾学生书局,1979.

[13]王时槐集.上海:上海古籍出版社,2020.

[14]邵雍集.北京:中华书局,2010.

[15]张学智.明代哲学史.北京:中国人民大学出版社,2012.

[16]郁振华.论道德—形上学的能力之知——基于赖尔与王阳明的讨论.中国社会科学,2014,(12).

[17]黄勇.当代美德伦理:古代儒家的贡献.上海:东方出版中心,2019.