学术研究

先秦两汉

从天志明鬼看墨子道德思考的二重向度

发表时间:2021-01-18 13:18:38 作者:李卓 来源:原载《中国哲学史》2020年第6期 发表时有删节,此为未删节版

摘 要:墨子道德思考的根本旨趣是以义行仁,其信仰系统的重要观念是天志鬼神。墨子继承其前的天道观念和鬼神信仰,赋予天以人格神的形象和意志,同时加入了新的道德精神,强调鬼神的赏罚“唯德不以祀”,呈现出宗教与人文的二重向度。特别是墨子把“义”作为最高的道德原则和重要的德行,力求以伦理的言辞论证天和鬼神都符合义的原则,突出发展了墨学的人文化气质。

关键词:天志 明鬼 墨子 贵义 德行 道德形上学

“天志”“明鬼”作为墨学独特而重要的观念,是否构成墨学的道德形上学基础?其在墨子伦理学中如何定位?以往的研究对此看法不一,主要可分为两种代表性的观点:一是视其为劝诱和威吓的手段,推行兼爱等主张的工具,天志实即墨子的意志。天道观念来自实际的需要,而非宗教信仰和哲学思考,可以“神道设教说”来概括。梁启超、冯友兰、方授楚、童书业等持这一观点[①]。二是认为墨子讲“天志”“明鬼”乃出于虔诚的信仰,天是有意志的人格神,近于耶教的上帝,天志如同上帝的意志,是墨学的道德形上学基础,可谓“比拟耶教说”。持是论者有耶教学者张纯一、王治心等[②],也有思想史或哲学史家钱穆、劳思光、徐复观、李泽厚等[③]。“神道设教说”将崇天信鬼视作工具和手段,抑之太过,并带来解释上的融贯性问题,何以《墨子》一书论证严密,讲到天志却罅漏百出?[④]“比拟耶教说”以天志作为墨学的形上学基础,未做充分有效的论证,恐有增益和附会之嫌。这两种观察过于斩截和化约,都不能不说是有所误判而有失准确。细察墨子的思想论说,其学本有宗教与人文的二重向度。其崇天信鬼来自虔诚的信仰,同时他又发展出强烈的道德意识和人文精神,宗教与人文两方面往往相互纠缠,呈现出一定的复杂性,不能非此即彼地化约为任何一端。

关于今本《墨子》诸篇的成书年代及作者,迄今未有定论[⑤]。本文回避普遍认为是“窜入”的个别篇章,以“十论”“墨语”作为研究墨学的核心文献,其余用作辅助性材料。只要不与核心文献的观点相冲突,在使用辅助性材料时不作辨析和区分,以从整体上揭示墨学的思想特质。

关键词:天志 明鬼 墨子 贵义 德行 道德形上学

“天志”“明鬼”作为墨学独特而重要的观念,是否构成墨学的道德形上学基础?其在墨子伦理学中如何定位?以往的研究对此看法不一,主要可分为两种代表性的观点:一是视其为劝诱和威吓的手段,推行兼爱等主张的工具,天志实即墨子的意志。天道观念来自实际的需要,而非宗教信仰和哲学思考,可以“神道设教说”来概括。梁启超、冯友兰、方授楚、童书业等持这一观点[①]。二是认为墨子讲“天志”“明鬼”乃出于虔诚的信仰,天是有意志的人格神,近于耶教的上帝,天志如同上帝的意志,是墨学的道德形上学基础,可谓“比拟耶教说”。持是论者有耶教学者张纯一、王治心等[②],也有思想史或哲学史家钱穆、劳思光、徐复观、李泽厚等[③]。“神道设教说”将崇天信鬼视作工具和手段,抑之太过,并带来解释上的融贯性问题,何以《墨子》一书论证严密,讲到天志却罅漏百出?[④]“比拟耶教说”以天志作为墨学的形上学基础,未做充分有效的论证,恐有增益和附会之嫌。这两种观察过于斩截和化约,都不能不说是有所误判而有失准确。细察墨子的思想论说,其学本有宗教与人文的二重向度。其崇天信鬼来自虔诚的信仰,同时他又发展出强烈的道德意识和人文精神,宗教与人文两方面往往相互纠缠,呈现出一定的复杂性,不能非此即彼地化约为任何一端。

关于今本《墨子》诸篇的成书年代及作者,迄今未有定论[⑤]。本文回避普遍认为是“窜入”的个别篇章,以“十论”“墨语”作为研究墨学的核心文献,其余用作辅助性材料。只要不与核心文献的观点相冲突,在使用辅助性材料时不作辨析和区分,以从整体上揭示墨学的思想特质。

一、以义说仁与真信鬼神

1.墨学以"义"为中心

何为墨学宗旨?这对理解和把握墨子思想至关重要。现代论者的回答不一其说,或谓兼爱,如梁启超、徐复观等;或谓天志,如方授楚、蔡仁厚等;或谓“逻辑方法”,如胡适;或谓明鬼,如郭沫若;或谓尚贤,如侯外庐。当然,每种说法之间的理解和根据也不尽相同。如同主“兼爱中心说”,梁启超认为墨子讲天志,纯粹是用来做兼爱的后援,是劝人实行兼爱的手段而已[⑥];徐复观则主张兼爱的根据来自天志,而不是来自人心的道德要求[⑦]。

其实,《鲁问》有一段墨子自道其立言所指的话:“凡入国,必择务而从事焉。国家昏乱,则语之尚贤、尚同;国家贫,则语之节用、节葬,国家喜音湛湎,则语之非乐、非命;国家淫辟无礼,则语之尊天、事鬼;国家务夺侵凌,则语之兼爱、非攻。故曰择务而从事焉。”这里遍举“墨学十论”,又言“择务而从事”,意谓供国君根据情势选用。可见“十论”都是救弊的权宜之策,不是非用不可的定则,故“十论”中的观念难当墨学的究竟义旨。

我们通观墨子思想,可以发现“十论”背后有一以贯之的精神,这个精神就是“义”。墨子明确强调:“万事莫贵于义也”(《贵义》)。墨子所说的“义”指公义,是一个伦理学的概念,即绝对可客观普遍化的道德原则,同时也是一种普遍的德行(奉行这一原则)。“贵义”就是以“义”为最高价值,以普遍化的道德原则为最高价值。义之一名十分重要,墨子反复加以讨论。据孙中原统计,“义”在《墨子》出现294次,其中234次的意涵是正义,仁义,道义[⑧]。观墨子一生热情救世,不惜自苦为极。在“天下莫为义”的情势下,墨子汲汲焉,“独自苦而为义”(《贵义》);他辞而不受五百里之封,绝不“以义粜”(《鲁问》);甚至被巫马子看作“为义有狂疾”(《耕柱》),可见墨子对“义”的重视非同一般。率天下人共同为义,当是墨子念兹在兹的理想所系。

“义”乃墨子的“一贯之道”,“义道”统贯“十论”,“十论”都可视作“义道”观念的具体展开:“兼相爱交相利者,人之德性生活之义道;非攻、节用、节葬、与非乐者,人民之生存与其经济生活中之义道。至墨子之言尚贤与尚同者,则要在成就社会政治上之义道”[⑨]。属于天道观念的天志、明鬼是义道在信仰世界的贯彻。可以肯定地说,“义”是墨子思想的核心和基础,是第一义的根本观念,在整个墨子思想中有特别重要的地位[⑩]。以“义”为根本义理观念,更符合《墨子》内部义理的原意,由此出发诠解墨学也更为融贯,更得其实。以“义”为中心观念,墨子伦理学可谓“以义行仁”之学。墨子与孔子都讲仁义,但所重不同,“吾人如谓孔子与儒者之传为重仁,而以仁说义者,则墨子正为重义而以义说仁者”[11]。墨子不仅“以义说仁”,他更强调“以义行仁”,言说的观念必须落实为实际的行动,不然即是“荡口”[12]。实践“义”的行为,即“行义”、“为义”。《墨子》多言“为义”,不是一般所说“做义气的事”[13],而是特指积极践行义道,以义行仁。

2.墨子的信仰系统

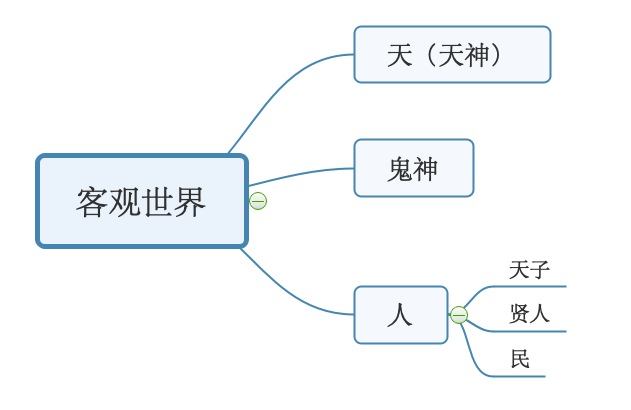

明确了墨学的中心观念,再看墨子的信仰系统。古代哲学家通常有一种整全的世界观,信仰世界和现实世界并不截然分开,墨子眼中的世界也是如此。《墨子》中多有“上利天,中利鬼,下利人”的表述,照此讲法,世界上上有天神,中有鬼神,其下为人。天和鬼神都是高于人的位格。在人类社会,国君在上,其下是贤者,最下为民。可约略图示如下:

墨子的信仰世界,对上古以来的信仰传统多有继承。如在他看来,鬼神有三种:古之今之为鬼,非他也,有天鬼,亦有山水鬼神者,亦有人死而为鬼者。(《明鬼下》)“天鬼”[14]指作为天神的上帝,“山水鬼神”是山川神、四方神一类的自然神祇,“人死为鬼”即人死后以某种形式存在的亡灵。我们知道,殷商后期的神灵观念约分为三类,即天神、地示和人鬼[15],墨子的划分与之完全对应,这表明墨子对“殷人事鬼”的宗教观念有所继承。又如墨子论证人应当兼爱时说:“苟兼而食焉,必兼而爱之”,把天神可以歆享祭祀当作证明兼爱的前提,这显然是来自礼乐传统的宗教观念。而祭祀不止是祭天,通常也包含鬼神。可见相信鬼神是墨子当世的一般信仰(common religion)。另一方面,《明鬼》篇强调鬼神不明是祸乱之源,又见当时对鬼神的信仰已经衰落。墨子继承了这一上古以来的信仰传统,并对其加以改造。在墨子的表述中,有时鬼神即包括天神,但墨子更多是将天与鬼神分别说。

其实,墨子信仰体系的来源十分复杂,既有对上古原始宗教的传承,也有对春秋后期鬼神观念的继受。为简便起见,下面各举一例,以见其明显相承之迹。《明鬼》记勾芒神:“鸟身素服三绝,面状正方”,勾芒神的形象是鸟身方面,墨子之说必是继承古远[16]。再看《墨子》中出现的“厉鬼”。“尸礼废的一个直接影响就是春秋战国时期‘鬼’的地位下降。随着祭尸礼渐废,‘鬼’亦渐渐走下神坛。在当时人的观念中,那些寿终正寝且有后人祭祀的‘鬼’,都在安静地享受彼岸世界的生活,而那些冤死的、被残害而死的‘鬼’,则满怀戾气而会突现人间,以宣泄其愤懑,这就是春秋后期人们所说的‘厉鬼’。”[17]《明鬼下》墨子以“杜伯之鬼射杀周宣王”、“庄子仪之鬼击杀燕简公”的事例证明有鬼,这两个传闻和“厉鬼”的情形非常接近,表明墨子对春秋时期“厉鬼”观念的接受。尸礼渐废和“厉鬼”说开始于文献有征,反映了鬼的地位下降,也与墨子所批评的“以鬼神为不明”相应。

墨子真信鬼神,他在《明鬼》篇反复论证鬼神实存,相关的研究多有,不须赘述。或谓《明鬼》篇所引的古书难为信史[18]、“三表”的论证未必严密有效,其实这都不足以构成对墨子真信的挑战。因为墨子是先有所信,再详加论证以劝人相信,所以墨子的信仰不因其论证强弱而成立。但有一则材料常被误读,论者多据其证明墨子的信念不坚,甚至更加引申推之过当,有必要略加分析。墨子回应“执无鬼者”对鬼神的质疑说:

今洁为酒醴粢盛,以敬慎祭祀,若使鬼神请有,是得其父母姒兄而饮食之也,岂非厚利哉!若使鬼神请亡,是乃费其所为酒醴粢盛之财耳;自夫费之,非特注之污壑而弃之也,内者宗族,外者乡里,皆得如具饮食之;虽使鬼神请亡,此犹可以合欢聚众,取亲于乡里。(《明鬼下》)

如果鬼神存在,已逝的父母姒兄得享丰洁的祭品。如果鬼神不存在,也不过有所花费。这并不违“节用”的精神,因为祭品并没有倒入污壑丢弃,而是用于祭祀后的聚餐,起到和谐宗族乡里的作用。表面上看,墨子强调祭祀的社会整合功能,使得这个论证很像帕斯卡的赌注(Pascal's Wager):相信上帝存在是最佳选择,因为哪怕上帝不存在,也损失不了什么。这种后退一步,基于假设做决策分析的论证苍白无力,反而动摇了信仰的根基。不过,墨子的本意并非如此,他的议论是针对“执无鬼者”之论而发。“执无鬼者”提出:主张有鬼不利父母,有违孝道[19]。顺此观点,墨子从鬼神或有或无两个方面分别加以反驳,证明无论鬼神是否存在,“执无鬼者”的批评都不能成立。所以假设鬼神不存在只是出于论辩的需要,并不代表墨子的真实看法[20]。况且墨子已明言祭祀的功用是“上以交鬼之福,下以合欢聚众,取亲乎乡里”(《明鬼下》)。所以论者仅横截这一段话而不顾整个言说脉络,不足以证明墨子不信鬼神,更不能推断得出:“墨子以为鬼纵无有,亦必须假设其有”[21]。

总之,墨子相信一个在人之上的信仰世界,天志明鬼的观念都是从其前的文化传统中转出,墨子恢复了衰落的信仰,并赋予其新的意涵。那么,这个信仰世界对人类生活发生怎样的作用和影响?

二、祭祀与德行:赏罚机制的归因

天鬼神与人的关联,首先表现为祭祀活动。但又不完全由祭祀决定,而主要以德行为中心。在墨子看来,祭祀是天鬼神与人间沟通的主要途径,降祸福是天鬼神对人间的主要影响。通过下文分析可见,天鬼神主要依据人的德行行使赏罚。对祭祀与德行之间的轻重转换,反映出墨子道德思考的二重向度。

1.降祸福以行赏罚

墨子明确指出,鬼神具有人所不敌的超能力。鬼神的明智高于人,连圣人都远不及鬼神[22]。鬼神能力超凡,其施罚无往不胜:“富贵众强,勇⼒强武,坚甲利兵,鬼神之罚必胜之”(《明鬼下》);鬼神明察秋毫,其监察无所逃避:“幽间⼴泽,⼭林深谷,鬼神之明必知之”(《明鬼下》),“今人皆处天下而事天,得罪于天,将无所以避逃之者矣。”所以人应当:“戒之慎之,必为天之所欲,而去天之所恶”(《天志下》)。同时鬼神主持人间的正义,这主要表现为赏善罚暴。具体而言,天可以裁制最高政治权力:“天子为善,天能赏之;天子为暴,天能罚之”(《天志中》)。鬼神赏罚公正,锱铢必较:“鬼神之所赏,无小必赏之;鬼神之所罚,无大必罚之。”(《明鬼下》)。鬼神是改善政治和社会秩序的重要力量,由于鬼神降罚的威慑,使官民不敢为非作歹,于是天下变乱为治[23]。

2.鬼神唯德不以祀

就祭祀与赏罚的关系来看,《墨子》所言大致可分为三种情形。一是顺上古文献的记载或传说而来,将祭祀和赏罚直接关联。如说上天厚爱人民,人不报答天,就是不仁、不祥[24]。要求百姓犓牛羊,豢犬彘,洁为粢盛酒醴,以祭祀上帝鬼神[25]。敬慎祭祀可以治病[26],可以延长寿命[27],祭祀不谨会速遭惨祸[28]等等。这类讲法有明显的原始宗教痕迹,当是沿袭上古的旧义。不过,虽然是讲祭祀与赏罚,论证的重点有所转移,《墨子》引用这些材料,只是用作证明墨子信仰的论据。这是墨子继承其前信仰系统的体现。从下文分析可见,“事神致福”的祭祀已经不是墨子关注的焦点。

其二是将祭祀与为政者的德行并举并重。如《尚同中》:“其事鬼神也,酒醴粢盛不敢不蠲洁,牺牲不敢不腯肥,圭璧币帛不敢不中度量,春秋祭祀不敢失时几,听狱不敢不中,分财不敢不均,居处不敢怠慢。”这段文字前半部分言祭祀,后半部分言人事。所描述的是“古圣王”之事,详言祭祀的丰洁与敬慎,必是顺此前的礼乐文化而来。《论语•泰伯》曾说大禹“菲饮食而致孝乎鬼神,恶衣服而致美乎黻冕”,重视祭祀是儒墨两家的通义。不过这段话整篇的言说脉络则是偏重在人事。祭祀与人事并重,已经明显呈现出更加偏重人文性的倾向。

其三是虽提及祭祀,但祭祀的作用已微不足道,天鬼神所重唯在德行,可谓“唯德不以祀”。这种情况较有哲学意味,墨子的论述最详,现代的诠释也多岐解。如《鲁问》篇载,曹公子敬慎地祭祀鬼神,却“人徒多死,六畜不蕃,身湛于病”,十分不幸。对此,墨子指出:

夫鬼神之所欲于人者多,欲人之处高爵禄,则以让贤也;多财,则以分贫也。夫鬼神岂唯擢季拑肺之为欲哉?今子处高爵禄而不以让贤,一不祥也。多财而不以分贫,二不祥也。今子事鬼神,唯祭而已矣,而曰“病何自至哉?”是犹百门而闭一门焉,曰“盗何从入?”若是而求福,於有?怪之鬼,岂可哉?(据吴毓江《墨子校注》改)

这就是说,鬼神对人的要求多,仅有祭祀是不够的。鬼神所欲应当不限于这里列举的让贤、分贫两事。墨子最常使用的表述是:“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人。”[29]这些列举式的表述都指向“义”的原则,表明鬼神所欲实际上就是欲人行义。墨子批评曹公子只知祭祀,有能力行义却不行义,是为“不祥”。其所为譬如“百门而闭一门”,盗贼可进入的门还多,所以唯祀以邀福必不可能。可以看出,就邀福于鬼神而言,主要因素在于人是否行义,祭祀起到的作用仅是百中之一,意义不大。所谓“夫鬼神岂唯擢季拑肺之为欲哉?”明确指出鬼神所欲不在专图祭品,近于“黍稷非馨,明德惟馨”之意[30]。

疾病可能源于鬼神之罚,似乎是《墨子》一个较为稳定的说法。这还体现在墨子身上,墨子同样以“百门而闭一门”的比喻例证来回应弟子的质疑。墨子有疾,弟子跌鼻疑惑不解:“子墨子主张鬼神神明,能降福祸以赏善罚恶。墨子是圣人(圣人德行无瑕),现在墨子有疾,那么是墨子的话不对?还是鬼神不神明?”墨子的回答是,人得病的原因很多,德行无亏譬如“百门而闭一门”,盗贼可入的门还多[31]。质言之,因恶行招致鬼神降罚,只是病因的百中之一。在墨子看来,自己患病可能是寒暑、劳苦等方面的原因所致,不当从恶行与鬼神之明的角度看,所以跌鼻的质疑不能成立。也就是说,鬼神降罚只是生病的充分条件,却非必要条件。亦见鬼神只关注人的德行,并不是全面安排人间秩序的力量。

论者对“百门而闭一门”的解释往往条理不清,并据此论断墨子思想不一致。其实,墨子所信的鬼神只能根据人是否“行义”施加赏罚,其权能有限,并不是全知全能的鬼神,也谈不上其知能权威受损。墨子并未削弱鬼神降祸福以行赏罚的能力[32],而是把鬼神祸福人的依据从祭祀转移到德行[33]。尽管墨子没有完全否定祭祀的作用,但他突出强调的是人应当“行义”,鬼神所重在德行而不在祭祀。仅仅做到祭祀的敬慎,譬如“百门而闭一门”,以祀邀福的方式不可行。

天赏天罚的情形亦然,祭祀同样不是赏罚的主要归因。墨子说:

昔之圣王禹汤文武,兼爱天下之百姓,率以尊天事鬼,其利人多,故天福之,使立为天子,天下诸侯皆宾事之。暴王桀纣幽厉,兼恶天下之百姓,率以诟天侮鬼,其贼人多,故天祸之,使遂失其国家,身死为僇于天下,后世子孙毁之,至今不息。故为不善以得祸者,桀纣幽厉是也;爱人利人以得福者,禹汤文武是也。爱人利人以得福者有矣,恶人贼人以得祸者亦有矣。(《法仪》)

这里以古圣王与暴王对比,论天赏与天罚。就行事来看,圣王兼爱天下、尊天事鬼;暴王兼恶天下,诟天侮鬼。而天赏天罚惟以天子行事的效果(公利)为标准:圣王得天赏,以其利人多;暴王得天罚,以其贼人多。即爱人利人得福、恶人贼人得祸。值得注意的是,前半段墨子说赏罚的依据既有德行,也有对鬼神的态度。在后半段,圣王尊天事鬼与暴王诟天侮鬼,并没有纳入赏罚的归因。我们知道,古代有很多因祭祀不丰洁而招致鬼神惩罚的记载。《明鬼下》也提到宋文君之时,因为“酒醴粢盛之不净洁、牺牲之不全肥”,厉神附身于祝史,杖毙负责祭祀的观辜。《尚贤中》有几近重复这一段的文字,同样也未言祭祀与赏罚,这应当不是墨子偶然的忽略,至少说明祭祀不是他所关注的焦点。可见墨子虽然兼言祭祀和人事,他所突出强调的却是人事,即不注重献祭媚悦神灵,而集中在人的行为的道德属性。论述重心从宗教到人文的转移,表明对传统宗教观念的突破以及道德自觉的提高。

3.赏罚实是人为

关于天鬼赏罚的实施,墨子所论可略分为三种情况。

其一顺上古的记载或传说而来,天鬼作为超能力的存在直接显现,参与人间事务。如《明鬼》篇所载的人鬼复仇、句芒神赐寿、厉神杀观辜,引自诸国《春秋》。又如《孟子》所载的汤放桀,在《非攻下》以近乎神话故事的形式出现:汤受天命伐桀,天命祝融相助,以火攻取胜。《非攻下》相似的例子还有,兹不具引。这类天鬼现身,直接行赏罚的文献材料,来自古史或传说,墨子引用时论述的重心不在揭示赏罚机制,而在于证明鬼神实有。这种非道德意义上的赏罚不是墨子强调的主体,墨子的赏罚机制更关注德行。

其二是对自然现象作灾异的解释。如天子不尚同于天,“故当若天降寒热不节,雪霜雨露不时,五谷不熟,六畜不遂,疾灾戾疫,飘风苦雨,荐臻而至者,此天之降罚也”(《尚同中》)。天之降赏正相反,当人顺天志时:“是以天之为寒热也节,四时调,阴阳雨露也时,五谷熟,六畜遂,疾灾戾疫凶饥则不至”(《天志中》)。“郑人三世杀其父,而天加诛焉,使三年不全”(《鲁问》)。“三年不全”即三年歉收,是天罚的一种表现形式。这都是把自然现象解释为天意的表达。赏罚的依据在于德行的表现,或是后世董仲舒灾异说的一个来源。但这种情形在《墨子》所见不多。

其三最为常见,在《尚贤中》《法仪》《天志》上中下三篇反复出现,诸篇所载大抵相似,兹不具引。其意是说:三代圣王为善,得天鬼之赏,使其处上位,立为天子,万民传称其善,至今誉之,谓之圣王;三代暴王为不善,得天鬼之罚,使其众叛亲离,身死国灭,万民传称其恶,至今毁之,谓之暴王。天鬼的赏罚主要表现为民众的拥立或背离,以及后世的褒贬毁誉。

除了第一种情形,天鬼神的赏罚鲜有“灵异”和“神迹”,主要是假手人为来实现,并以后世的道德评价——历史审判为赏罚。于是赏罚似乎表现为与天鬼无涉,纯粹是人的行为,这表明宗教形式下人文精神的主导。如果顺墨子的信仰加以解释,给信仰留有余地,可以说人从事正义的事业,冥冥中自有天鬼相助。所以人罚亦是天鬼之罚,天鬼之罚亦是人罚。这也体现出天鬼的赏罚标准与人间的“义道”完全一致。从这种一致性出发,人的行为当然可以解释为助天鬼行赏罚。反之,如果人欲为不义,绝不可假借天意,此时的“助天赏罚”是墨子明确反对的[34]。

三、义道与天志:道德形上学基础?

既然天鬼赏罚的依据主要在人是否行义,义是问题的核心,那么义道与天志是何关系?天志是否构成墨学的道德形上学基础?可通过考察以下几个命题来把握。

1.天欲义恶不义。

天志是墨家独有的讲法。在墨子看来,“我有天志,譬若轮人之有规,匠人之有矩。轮匠执其规矩,以度天下之方圆。”(《天志上》)又“子墨子之有天之意也,上将以度天下之王公大人之为刑政也,下将以量天下之万民为文学、出言谈也”;“将以量度天下之王公大人、卿、大夫之仁与不仁,譬之犹分黑白也”(《天志中》)“天志”譬如轮匠用以量度的规矩,可见“天志”是人世间最根本的道德规范,也是政治和社会生活的标准。

“天志”即天神的意欲和趣向。墨子提出人要“顺天意”、“为天之所欲”,在行动上以天的欲恶为标准。欲恶即好恶,天的欲恶是什么?墨子有不同的表述,其中理论提炼最为普遍的讲法是:“天欲义而恶不义”[35]。这并不是以天的欲恶本身为标准,实质上是在天的欲恶之外,另立“义”的价值原则。也可以说,天的意欲和趣向落实在人的德行——欲人为义,不为不义。具体可分为两个方面:一是个人道德层面的“义行”(“为义”),二是政治国家层面的“义政”(反天意者为“力政”)。其内容表述既有道德禁令:“天之意,不欲大国之攻小国也,大家之乱小家也,强之暴寡,诈之谋愚,贵之傲贱,此天之所不欲也。”(《天志上》)也有积极的道德要求:“欲人之有力相营,有道相教,有财相分也。又欲上之强听治也,下之强从事也。”(《天志上》)人能行义就是服从天志。从宗教的角度看,固然可以说人服从天鬼神的意欲。自人文的角度看,人只服从一个“义”道。事实上,墨子所言“事天”可分为广狭两义。狭义的事天仅指祀天,广义的事天即依天志而行义。所以人在祭祀之外(祭祀在墨子并不特别重要),别无尊天事鬼的事务,人能行义即是事天,履行了对他人与社会的义务,同时就完成了对天鬼神的义务。

2.所谓义自天出

墨子有“义自天出”的提法。表面上看,这个命题似乎是把天当作价值之源,当作道德形上学的基础,很像后来董仲舒所谓“道之大原出于天”(《汉书·董仲舒传》)。其实不然。

墨子提出,从事道德实践,必须考察道德法则的来源:“天下之君子之欲为仁义者,则不可不察义之所从出”(《天志中》)。墨子认为“义不从愚且贱者出,必自贵且知者出”,而“天为贵、天为知”,更无贵知高于天者,所以“义果自天出矣”。(《天志中》)墨子指出了天有“最贵最知”的特点,但是从这个论证还不足以明确“义自天出”的具体意涵,需要在《墨子》书中的其他地方寻找思想线索。

墨子认为,父母、师长、国君都不能作为言行的法度、价值的标准(法仪)。因为这三者天下虽多,能做到仁爱的却很少,如果效法他们,就是效法不仁,“故父母、学、君三者,莫可以为治法”(《法仪》)。既然人不足法,能够作为法仪的只有天。于是“子墨子立天志以为仪法,若轮人之有规,匠人之有矩也”(《天志下》)。墨子的理由是天在德行上完美,所以堪当人所效法的道德楷模:“天之行广而无私,其施厚而不德,其明久而不衰,故圣王法之”。“尚同”三篇也表述了近似的思想。所谓“里长者,里之仁人也”,“乡长者,乡之仁人也”,“国君者,国之仁人也”。选举贤者担任正长,每一层级都做到仁人在位。最后“选天下之贤可者,立以为天子”(《尚同上》),而天子还需上同于天,所以天是最仁最贤者,天在德性上最完美,也就是人应当效法的对象。

如果把兼爱理解为应当普遍地爱一切人,那么兼爱作为崇高的价值理想,儒家也同样承认(儒家也讲“博施济众”、“泛爱众”、“仁者无不爱”等)。但是把兼爱规定为实践原则,墨子不仅要求随缘对境不分亲疏,平等施爱(或可对治儒家重视特定伦理关系的流弊),更提出:“一日而百万生,爱不加厚”、“爱众世与爱寡世相若”、“爱尚世与爱后世,若今之人”(《大取》)、“无穷不害兼”(《经下》)[36],其结果必然如唐君毅先生所言:“实际上则无人真能在实际上同时尽举天下万世一切人而平等尽爱之。此兼爱之道,于此,即成无人能行者。然则真能行之者谁?天也。惟天真能志在兼爱天下万世一切人,而实行兼爱天下万世一切人之道”[37]。兼爱属于“行义”,而只有天能真正实践兼爱[38],故天在德行上最完美。人虽然力不能至,也不应自我设限,而是要效法天,以兼爱天下万世一切人为志向。

综上,天在德性上最贵最知、最仁最贤,在德行上最能圆满地“行义”。天的行为最符合天下的法则,可以说天的德行与道德法则完全一致。“义”不是超越存在者发布的命令,而是通过一个完美的道德楷模(天)加以确立的法则。“义自天出”并不是以天为价值之源,而应当理解为“义通过天来完美呈现”。这个讲法在实质上,近似儒家则天法天的思想。

3.天人互为所欲

在墨子的论述中,多是“三利”(利天、利鬼、利人)并论,不作区分。墨子或从正面说:“上利天,中利鬼,下利人,三利而无所不利”,或从反面说:“上不利天,中不利鬼,下不利人,三不利而无所利”[39]。可见天鬼人的利益一致:凡是有利于人的,皆有利于天和鬼神;凡是不利于人的,皆不利于天和鬼神。这其中的“利人”很好理解,但何以做到兼爱利人,即是利天、利鬼神?这是因为“天欲义而恶不义”,天神鬼神都以人的“义行”为其意欲的对象。人能行义,做到兼爱利人,即是满足了天神鬼神的意欲,也就是使天神鬼神受利。

进一步,墨子更提出“天人互为所欲”。在墨子一般的表述中,天是高于人的位格。但他又说:“我为天之所欲,天亦为我所欲。”(《天志上》)这体现出人与天对等的原则,人的地位获得提升,与一般宗教大不相同。我们知道,天之所欲,唯是要人为义。“然则我何欲何恶?我欲福禄而恶祸祟。”(《天志上》)。因此只要人积极行义,人的意欲也必得满足。

墨子的信仰系统中没有意志莫测的神灵。天鬼神的意欲和权能都十分明确,其意欲唯在“欲义恶不义”,其权能唯在“赏义罚不义”,并没有任何神秘莫测的面相。而作为价值原则的“义”,可由人直接认知。人能“知义”,也就彻底把握了天鬼神的意欲和权能。所以只要道德上正确,人就可以无惧于天鬼神。甚至还可以做到“天为我之所欲”,假天之力来实现人的福祉,可谓人与天“交相利”。而且墨子又讲“非命”,否认命定论[40]。于是在墨子那里,敬天畏天的观念明显不足[41],这显示出墨子比儒家更具人文性的激进性格。因为敬畏天命的宗教观念从上古至西周一直延续到孔子,孔子只是淡化了天的主宰性质,却未曾将其放弃。

4.义道不依鬼神

论者多谓墨学是以天志鬼神为基础建立道德形上学。墨学人格神属性的天有意欲,看似接近耶教中人格化的上帝(personal God),其实两者有很大的不同。可借助道德神令论比观,以见墨学“天志”的特点。道德奠基于宗教的伦理理论叫作神令论(divine command theory)。柏拉图在《游叙弗伦》中,以苏格拉底与游叙弗伦的对话,提出著名的游叙弗伦两难(Euthyphro´s Dilemma)问题:“虔敬是否因其为虔敬而见喜于神,或因其见喜于神而为虔敬”[42]。对这一表述的内容稍加转换,就构成了对道德神令论的经典反驳:

①如此行动是出自上帝的命令,所以正当;

②上帝命令如此行动,因其在道德上正当。

①意味上帝是道德的制定者,道德标准出自上帝的专断。②表明上帝是道德的发布者,道德标准先于、独立于上帝。也就是说,上帝的命令并不是任意的,上帝不过是依据道德标准来发布命令。这说明在根源上,道德是独立的,不须依赖宗教。游叙弗伦两难是神令论伦理学面对的重要问题,上帝通常限于西亚一神教的亚伯拉罕传统(Abrahamic tradition)的范围。我们用“天志”比观,来看墨子思想中的道德与宗教是何关系。

可以追问,天作为有意欲和趣向的人格神,是因为天欲人“兼相爱”,还是因为兼爱本身是应当的,是义的规定和要求?天志是否有任意性?天有可能欲人“别相恶,交相贼”吗?显然,兼爱来自义的正当性,本身就具有独立的道德价值,义的正当性并不是来自天的权威,它在逻辑上先于天志,不以天志为价值来源。虽然在表述上,墨子多以天的欲恶为标准,又说天有爱憎的情感,实际上墨子建立了独立于天的欲恶的价值标准,上天的欲恶原则其实就是义的原则。究竟而言,义道出自人本身、出自人的道德自觉。天志统合了上古充满原始宗教性的天和价值原则的义,除了前述那种顺上古原始宗教而言的特殊情况,天的意志完全是伦理化的,不能随意对人发号施令。天既不制定道德标准,也不设计奖惩机制,仅仅充当监临者和事后执法者的角色(与鬼神一起),尽管它是强有力的超自然的存在,甚至是宇宙的造物主[43]。天志与义道的关系,完全符合游叙弗伦两难中选项②的情形,也就是说,天志并不构成墨学的道德形上学基础。墨子把道德奠基于人文而非对神的信仰,其道德思考乃是近人远神的人本取向,而不是以神令论建立伦理学。至于进一步追问义道的理论根据何在,依现有材料难以形成明确的论断,这个问题似乎不在墨子的理论视野中。有学者试图把墨子的道德学周延为一套义理上自洽的理论,但忽视了其中的理论困难。

四、“二重向度”及其意义

表面上看,天鬼神之论所在多有,似乎墨子建立了一种宗教基础的道德哲学,其实不然。在墨子的道德思考中始终有两条线索,一是以义道为基础,强化人的伦理主体性的“人本”路线,另一条是以天鬼神为基础,突出宗教性的“神本”路线,这两条线索都在“天志”上归宗,天志统合了原始宗教性的天和价值标准的义。墨子道德思考的目标是使人“为义”,“台前”显现的是天志鬼神,“幕后”作用的是义道和人。墨学在理论形态上仍具神学特征,思想实质上则有浓厚的人文主义倾向。不过,墨子只是要人遵循义道,却不讲内心对义的敬重与服膺,又时时强调天鬼神赏罚的威慑,这使得墨学外在的宗教权威突出,内在的道德自觉不明显,有流于道德他律的可能。

所谓“二重向度”的意义,可以归纳为以下四点:

首先,“墨子学儒者之业,受孔子之术”(《淮南子•要略》),可知“墨出于儒”;墨子“非儒”,另立门户,与儒家并为显学,可谓“别子为宗”。和孔子一样,墨子也讲仁义、重孝悌,但他特别突出了“义”。墨子第一次把“义”作为最高的道德原则单独提出来,他用“义”与“不义”代替儒家的“礼”与“非礼”、“仁”与“不仁”,把行为规范从礼仪节文转变为道义原则,把道德思考的重心从内在的“仁”转移到外在的“义”,使“义”成为普适的伦理——政治文化价值。对“义”的重视是墨子思想的突出贡献,因为这表明道德意识的提升,体现了人文与理性的精神。尽管经由天志、明鬼等观念表出,形式上有浓厚的伦理宗教色彩,使义观念的“显题化”不足。

其次,增添对墨家的轴心突破的理解。余英时论证墨家的轴心突破指出:“在墨家的突破中,一如在儒家的突破中,并没有出现过传统的彻底断裂”[44],这无疑是十分正确的。他同时强调,墨家的突破主要是用墨子所谓的古代先王所认可的原初简洁性来重新阐释礼乐传统[45]。通过本文的分析,我们可以对墨家的轴心突破加以丰富和补充。也就是说,墨家的轴心突破应该也表现在宗教意识的转变及人文与理性观念(义)的兴起。

再次,在义理上支持某些出土文献是墨家佚书的可能。对于新出土的上博简《鬼神之明》、清华简《治邦之道》,整理者视为墨家佚书,学界有赞成也有反对,各自理据不一。某些反对者的一个重要观点是:简本对于天鬼神的看法与传世本《墨子》不合[46]。通过本文的分析可知,墨学本有宗教与人文的二重向度,在不同的言说脉络中,《墨子》的思想材料各有偏重,但在总体上人文与理性的精神是根本。顺墨学的内在理路发展,必然是宗教性的持续衰弱与人文性的不断增强,仍属“未始出吾宗”的墨学思想。对于有多重面相的复杂思想体系,就是否体现某一思想特质来判断文献归属的时候要特别小心,不可专侍。因此,仅以是否体现墨学的某些宗教面相为标准,衡断《鬼神之明》、《治邦之道》不属于墨家佚书,似嫌理据不足。

最后,在发生学的意义上,墨学中的义道与鬼神本有“凑泊”之嫌,缺乏紧密的内在关联。经过宗教意识的启蒙或韦伯所谓的祛魅,墨学外附的宗教信仰很容易脱去。“宗教—道德权威”的失落,非但不碍墨学“以义行仁”的根本精神,反而更加突显其人文理性的面相和对现代生活世界的价值。义道作为一种精神的人文主义观念,具有普遍的适用性和有效性,可以在现代社会发挥引人向善的规范作用。这一点,应该是墨学的人文化气质最大的价值与意义所在。

[①]如梁启超说:“墨子讲天志,纯粹是用来做兼爱的后援。质言之,是劝人实行兼爱的一种手段罢了。”“墨子的明鬼论,不外借来帮助社会道德的制裁力。”(梁启超:《墨子学案》,济南:山东文艺出版社,2018,第32—33页);冯友兰认为墨子对形上学本无兴趣,只欲设天志为宗教制裁,使人交相爱。(冯友兰:《中国哲学史》,北京:中华书局,2014,第114—115页);方授楚说:“墨子之明鬼,亦犹天志也,乃以其有用而制造之者。”(方授楚:《墨学源流》,北京:商务印书馆,2015,第110页);童书业明确说“天志”“明鬼”只是一种神道设教的手段,墨子可能实际上完全不相信“天”“鬼”。(童书业:《先秦七子思想研究》,上海:上海人民出版社,2019,第63页)。持是论者众多,兹不具引。

[②]张纯一说:“墨家之天志即景教之天父上帝;墨家之明鬼即景教之灵魂不灭”(张纯一:《墨子与景教》,载《墨子大全》第28册,北京:北京图书馆出版社,2003,第713页)张纯一后皈依佛门;王治心说:“墨子的天的观念,是拟人的,与基督教所崇拜的上帝,有些相仿。”(王治心:《墨子哲学》,载《墨子大全》第33册,北京:北京图书馆出版社,2003,第412页)。

[③]钱穆认为,墨子建立其哲学根据的是天志,附带着说明鬼(钱穆:《墨子•惠施公孙龙》,北京:九州出版社,2011,第30页);劳思光以天志为墨学的价值根源,同时也是超越权威(劳思光:《新编中国哲学史》,北京:三联书店,2015,第219—220页);徐复观说墨子把道德根据,“立基于天志的构想之上”(徐复观:《中国人性论史•先秦篇》,北京:九州出版社,2014,第283页);李泽厚认为天志是顺传统宗教意识而来的上帝人格神,墨子的社会政治原则建立在每个人都必须服从人格神主宰的基础之上(李泽厚:《中国古代思想史论》,北京:三联书店,2008,第59—60页)。

[④]如梁启超说:”墨子本是一位精通于论理学的人,讲到‘天志’却罅漏百出,所论证多半陷于‘循环论理’。我想都是因‘天志论’自身,本难成立”(梁启超:《墨子学案》,济南:山东文艺出版社,2018,第33页。)方授楚也说墨子讲天志,“不免矛盾互见,驳而不醇”(方授楚:《墨学源流》,北京:商务印书馆,2015,第110页)

[⑤]晚近主要有郑杰文、丁四新以及汉学家戴卡琳(Carine Defoort)、方克涛(Chris Fraser)等人的研究。如郑杰文主张“墨语”早出,戴卡琳以“十论”晚出,丁四新持相反之论。参见丁四新“《墨语》成篇时代考证及其墨家鬼神观研究”《人文论丛》,2010年卷;戴卡琳:“墨家‘十论’是否代表墨翟的思想?《文史哲》,2014年第5期。

[⑥]梁启超:《墨子学案》,济南:山东文艺出版社,2018,第32页。

[⑦]徐复观:《中国人性论史•先秦篇》,北京:九州出版社,2014,第288页。

[⑧]孙中原:《墨子大辞典》,北京:商务印书馆,2016,第447页。

[⑨]唐君毅:《中国哲学原论•原道篇》,北京:九州出版社,2016,第126页。

[⑩]唐君毅主张“义”为墨学的中心观念,并详加论证,结论坚实,可以说是他思考墨学的“晚年定论”,本文采其说。详见唐君毅:《墨子之义道》(1971),载氏著《中国哲学原论•原道篇》,北京:九州出版社,2016,第103-152页。杜国庠、陈拱、李绍昆等人也特别注重提揭墨学的中心“义”旨,惟以唐君毅的析论最为精详周密,对确立“义道中心说”最有贡献。余可参见:杜国庠:《先秦诸子思想概要》(1946)、陈拱:《墨学研究》(1964)、李绍昆《墨子研究》(1968)、崔清田:《显学重光:近现代的先秦墨家研究》(1997)等。

[11]唐君毅:《中国哲学原论•原道篇》,北京:九州出版社,2016,第111页。

[12]子墨子曰:“言足以复行者,常之。不足以举行者,勿常。不足以举行而常之,是荡口也”(《耕柱》)。《贵义》篇也有几乎一致的表述。

[13]胡适把《贵义》篇“今天下莫为义”解作:“如今天下的人都不肯做义气的事”。胡适:《中国哲学大纲》,北京:商务印书馆,2011,第121、122页。

[14]天鬼似指天鬼神。孙诒让注云:“疑当有‘神’字。周礼大宗伯‘天神、地示、人鬼’,此则天神地示总曰鬼神,散文得通也。”孙诒让:《墨子间诂》,北京:中华书局,2017,第247页。

[15]参见陈来:《古代宗教与伦理:儒家思想的根源》,北京:三联书店,2017,第118页。

[16]参见陈来:《古代宗教与伦理:儒家思想的根源》,北京:三联书店,2017,第158页。

[17]晁福林:“先秦时期鬼、魂观念的起源及特点”,《历史研究》,2018年第3期,第10页。

[18]此诚如韩非所言:“孔子、墨子俱道尧舜,而取舍不同,皆自谓真尧舜。尧舜不复生,将谁使定儒墨之诚乎?殷周七百余岁,虞夏二千余岁,而不能定儒、墨之真。今乃欲审尧舜之道于三千岁之前,意者其不可必乎!无参验而必之者,愚也;弗能必而据之者,诬也”。(《韩非子•显学》)

[19]今执无鬼者曰:“意不忠亲之利,而害为孝子乎?”(《明鬼下》)。

[20]郭沫若早已指出:“这只是辩论时使用的所谓援推术而已。你认为鬼神是没有吗?好吧,就作为没有吧,而尊天明鬼却依然有它的妙处。这意思并不是承认了鬼神真正无,而只是加强了尊天明鬼有两倍好。”郭沫若:《十批判书》,北京:东方出版社,1996年,第110—111页。

[21]如傅斯年分析此则材料说:“墨子以为鬼纵无有,亦必须假设其有,然后万民得利焉”,“此则俨然服而德氏(笔者案:伏尔泰Voltaire)之说,虽使上帝诚无,亦须假设一个上帝”。傅斯年:《性命古训辨证》,上海:上海三联书店,2018,第175页。

[22]“鬼神之明智于圣人也,犹聪耳明目之与聋瞽也”(《耕柱》)。

[23]“当若鬼神之能赏贤如罚暴也……是以吏治官府不敢不洁廉,见善不敢不赏,见暴不敢不罪。民之为淫暴寇乱盗贼,以兵刃、毒药、水火,退无罪人乎道路,夺人车马衣裘以自利者,由此止,是以莫放幽闲,拟乎鬼神之明显,明有一人,畏上诛罚,是以天下治”(《明鬼下》)。

[24]“且吾所以知天之爱民之厚者有矣。……然独无报夫天,而不知其为不仁不祥也”(《天志中》)。

[25]“故昔三代圣王禹、汤、文、武……明说天下之百姓,故莫不犓牛羊,豢犬彘,洁为粢盛酒醴,以祭祀上帝鬼神”(《天志上》)。

[26]“天子有疾病祸祟,必斋戒沐浴,洁为酒醴粢盛,以祭祀天鬼,则天能除去之”(《天志中》)。

[27]“于吉日丁卯,用代祀社方,岁于祖若考,以延年寿”(《明鬼下》)。

[28]“诸不敬慎祭祀者,⿁神之诛⾄若此惨速也”(《明鬼下》)。

[29]《尚贤下》。又“欲人之有力相营,有道相教,有财相分也”(《天志中》)。从反面讲的“至有余力不以相劳,腐㱙馀财不以相分,隐匿良道不以相教,天下之乱也,若禽兽然”(《尚同上》)。

[30]吴毓江注此云:“‘黍稷非馨,明德惟馨,意与此略同”。吴毓江:《墨子校注》,北京:中华书局,2006,第739页。

[31]《公孟》载:子墨子有疾,跌鼻进而问曰:“先生以鬼神为明,能为祸福,为善者赏之,为不善者罚之。今先生圣人也,何故有疾?意者先生之言有不善乎?鬼神不明知乎?”子墨子曰:“虽使我有病,何遽不明?人之所得于病者多方,有得之寒暑,有得之劳苦。百门而闭一门焉,则盗何遽无从入哉?

[32]如方授楚认为:“此墨子告智识稍高者之言也,均以百门而闭一门为喻,则鬼神于人之祸福,其力亦百分居一而已,可谓微矣。”(北京:商务印书馆,2015,第114页)非是。特别是对于曹公子的情形,借用方授楚的话说,可谓“祭祀于人之祸福,其用亦百分居一而已”。

[33]如孙中原认为:“‘百门而闭一门’的说法,形象地反映了墨子从有神论倒退、向无神论让步、又不打算完全放弃有神论,而对有神和无神两种观点采取折衷调和的立场”(孙中原:《墨学通论》沈阳:辽宁教育出版社,1993年第54页)。此说不为无见,却受限于“有神—无神”的解释框架。其实墨子是在坚持有神论的前提下,突出了道德意识和人文精神。

[34]《鲁问》载,鲁阳文君将要攻打郑国,墨子劝阻。鲁阳文君假借天意,对其不义的战争企图加以文饰:“郑人三世杀其父,天加诛焉,使三年不全,我将助天诛也。”墨子回答:“天诛足矣。”墨子明知鲁阳文君私心作祟,欲发动不义之战,又“舍曰欲之而必为之辞”,所以墨子坚决反对鲁阳文君所谓的“人助天诛”。

[35]“然则天亦何欲何恶?天欲义而恶不义”(《天志上》)。此外主要还有两种表述:“天之意,不欲大国之攻小国也,大家之乱小家也,强之暴寡,诈之谋愚,贵之傲贱,此天之所不欲也。不止此而已,欲人之有力相营,有道相教,有财相分也。又欲上之强听治也,下之强从事也。”(《天志中》)“天必欲人之相爱相利,而不欲人之相恶相贼也。”(《法仪》)实际上也是以义为标准,因为列举式的表述和“相爱相利”的要求都可以概括在“义”之下。

[36]以上“墨辩”材料转引自唐君毅:《中国哲学原论•导论篇》,北京:九州出版社,2016,第78页。

[37]唐君毅:《中国哲学原论•导论篇》,北京:九州出版社,2016,第78—79页。

[38]此义详见唐君毅:《中国哲学原论•导论篇》,北京:九州出版社,2016,第77—79页。

[39]《天志下》。《天志中》也有近乎一致的表述。

[40]“命”在中国哲学是一个复杂难言的概念,不过墨子所非之“命”却简单明了,仅指命运前定、不可损益的命定论。所谓“以命为有,贫富寿夭、治乱安危有极矣,不可损益也”(《公孟》)。如果命已前定,人的任何努力都没有意义,自然不须尽力,“有命”成了怠倦者的遁词。与“命”对扬的概念是“力”,墨子从命定论所致的后果出发,反对“执有命者”消极的生活态度,既然确知无“命”,就要强力从事、奋进有为。

[41]葛瑞汉提出,孔子和庄子对天所心怀的畏惧和虔敬,要比墨子的所作所为具有多得多的神圣意识。但他对此未多做说明。参见葛瑞汉著,张海晏译:《中国古代哲学论辩》,北京:中国社会科学出版社,2003,第60页。

[42]柏拉图著,严群译:《游叙弗伦•苏格拉底的申辩•克力同》,北京:商务印书馆,1983,第25页。

[43]天出于爱民利民之心,为满足人的需要而创造一切有用之物:“以磨为日月星辰,以昭道之;制为四时春秋冬夏,以纪纲之;雷降雪霜雨露,以长遂五谷丝麻,使民得而财利之;列为山川溪谷,播赋百事,以临司民之善否;为王公侯伯,使之赏贤而罚暴,贼金木鸟兽,从事乎五谷丝麻,以为民衣食之财”(《天志中》)。就此而言,“天”有近于创世神话中的造物主。这一点非常独特,因为早期中华文明认为世界和人都是自生自化的,与创世神话有很大的不同。(参见牟复礼:《中国思想之渊源》,北京:北京大学出版社,2009,第19页)。但这是一条孤立的材料,能否仅据此证明墨子的天即是造物主,似难断言。

[44]余英时:“从古代礼乐传统的变迁论儒家的轴心突破”,载氏著:《论天人之际》,北京:中华书局,2014年,第102页。

[45]余英时:“从古代礼乐传统的变迁论儒家的轴心突破”,载氏著:《论天人之际》,北京:中华书局,2014年,第101页。

[46]关于《鬼神之明》的学派归属,韩国学者李承律将学界意见归纳为六种。参见李承律:“上博楚简《鬼神之明》鬼神论与墨家世界观研究”,《文史哲》,2011年第2期。反对《治邦之道》为墨家佚书的,参见陈民镇:“清华简《治邦之道》墨家佚书说献疑”,《陕西师范大学学报》,2019年第5期。