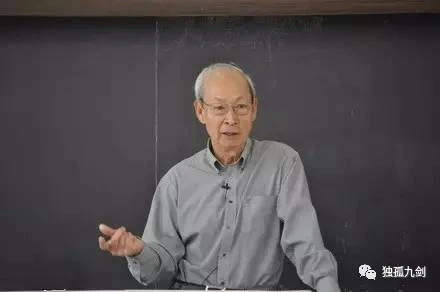

【译者按】陈荣捷先生(1901-1994)早年获哈佛大学哲学硕士、博士,一度归国后任岭南大学教授、教务长。1935年旅美后定居于美国,先后担任夏威夷大学教授、哲学系主任、达慕思学院教授、文科主任、彻谈幕女子学院讲座教授、荣誉教授等,荣休后曾与狄培理(W. T. de Bary)长期合作,任哥伦比亚大学合作教授。陈先生生前获选中央研究院院士,美国亚洲比较哲学会会长,创办东西方哲学家会议,被誉为北美中国哲学的开拓者、英语世界中国哲学研究最为重要的推动者和领导人物、沟通东西文化和哲学的桥梁以及介绍东方思想最为完备的大儒。在其数十种的中英文著作中,1961年由普林斯顿大学出版社出版的《中国哲学资料选编》(A Source Book in Chinese Philosophy),选择了从先秦到20世纪中国哲学最有代表性的人物的原始文献,迄今仍是英语世界中关于中国哲学最为完备的原始文献英译本。

笔者于1996年曾遵陈来先生之嘱,将陈荣捷先口述自传的这份选录译为中文,发表于《中国文化》1997年12月第15/16期合刊。这份选录的口述自传最初发表于美国英文《中国研究书评》(China Review International),是20世纪80年代华霭仁教授和陈荣捷先生一道制作的陈荣捷先生口述史的一部分。对于了解陈荣捷先生的生平事迹,这份口述自传可以说是最为可靠的第一手史料。

2021年是陈荣捷先生诞辰120周年,特推送此文,以为纪念。当初笔者翻译此文时,还没有电脑可以保存电子文档。本文是陈来先生请人找到《中国文化》的PDF文档,我再请学生转换成word文档而成。如今看来,笔者25年前的这篇译文或许不无可以改进之处,但此处保留原貌,也算是为笔者学生时代业余从事的翻译工作保留一份见证。文中几张陈荣捷先生的照片,承蒙陈来先生惠赐,特此致谢!

彭國翔

2021年3月31日

【导言】陈荣捷先生于1994年8月12日去世。此后不久,安乐哲(Roger Ames)便提议发表纪念性文字。我认为,根据陈教授的口述自传作一选录,来纪念这位杰出人物,大概再合适不过了。陈教授对自己生活的回忆,更为鲜活,他对自己生活的思索,也会比由我来撰写能提供更多的内容。

以下是陈教授和我在1981年6月至1983年6月间共同制作的口述历史选录。首先的两盘录音是1981年6月在纽约鲍杜因(Bowdoin)学院Breckinridge会议中心的River House,于“中国思想中的个体主义与全体主义”会议期间下午的闲暇时间在孟旦(Donald Munro)的协助下制作的。随后的录音于1982年12月至1983年6月制作于哥伦比亚大学的Kent Hall。在那个学期,陈教授总是不辞辛劳地从匹茨堡赶来,准时无误地同狄百瑞(Wm. Theodore de Bary)一起参加一个新儒家(Neo-Confucian)思想的研究生讨论班。这里的选录摘自马丁·阿姆斯特(Martin Amster)据这些录音所作的记录,他对此提供了不可估量的帮助。

在录音制作期间,不必像正式的会谈一样。陈教授坐下来,我在他前面摆一个麦克风,谈话便开始了。陈教授头脑很清楚,他有时也会拿出一些记录,但那仅同他所要说的某些特定内容相关,并不涉及他所想说的要旨与细节。尽管我会偶尔打断他,要求澄清一些细节,他所说的都绝无需加以整理。陈教授是个天生擅讲故事的人,我想这里所展现的生活经历是一个动人的故事,其中许多方面显示了他热情、幽默、诚实,特别是那种积极向上的精神。

作为已逝杰出中国人专门收藏的一部分,这个故事如今保存在哥伦比亚大学图书馆的口述历史项目中。

我从陈教授故事中选录的内容,分置于九个标题之下:(1)童年时代;(2)1916-1924,岭南的学生时期;(3)1924-1929,哈佛的研究生学习;(4)1929-1936,岭南任教务长期间;(5)1936-1942,夏威夷大学哲学教授时期;(6)1942-1966,达慕思学院(Dartmouth College)教授时期;(7)1966-1981,彻谈慕学院(Chatham College)任Anna R.D. Gillespie讲座教授时期;(8)1979,还乡;(9)对一生的回顾。这种分类既非陈教授自己的考虑,也并非直接依据我们录音时的谈话。但是这个非凡的故事始于1901年传统的南中国,最后是1979年回到那虽已变化、却仍可辨识的中国,以及由此对一生回顾,这在我看来似乎又有某种对称性。

当然,故事并未就此结束。陈教授始终深爱着他的妻子蕙馨,直到她1993年去世。陈教授从她那儿得到了无微不至的关怀和奉献。陈教授多次往返中国,包括回归故里以及参观与朱熹有关的旧址。他还执教于更多的研讨班,出版更多的著作以及接受更多的荣誉,包括1992年获得的亚洲研究协会卓越服务奖。但是,我想他晚年所关切和认为有价值的东西并无改变,当我认真地以录音的方式记录他最后的十年时,我对此毫不怀疑。

华霭仁(Irene Bloom)

1994年12月

童年时代

(在开始讲述时,陈教授说他于1901年8月18日,生于广州西南约六十里处的开平。)

陈荣捷:我们的村子在一个四面环水的大岛上,是七个村子中的一个,都是来自同一祖先的陈姓人,在那儿居住了约八百年。起先我们是来自中原的河南。我想大约在公元十世纪时,我们的祖先由于战乱,便南下越过广东与福建之间的山脉,迁至了福建的边地。

华霭仁:那么何时由福建迁至广东的呢?

陈荣捷:从十二世纪开始,在约十三世纪时我们已由福建迁至了现在的居住地。我们的祖先对他的七个儿子说:“你们都得去到有水的地方,那样你们才能住得安全。”于是这七兄弟便在台山周围二百里内分住了下来。

成为我们这一脉祖先的排行第四。我们的住处四面环水,除了一个村子朝西,因为那儿靠近另一条河,其它所有的村子均朝南——这是中国人的习惯。几个世纪以来由于朝西的那个村子靠近一个李姓的社群,因而他们的口音听起来便很像李姓人的发音。比如我名字中的“荣”那六个村里的人念Weng,而我们则念Wing,你明白吗?

约二百五十年前,我们那儿的人口逐渐增多,但由于四周环水,土地有限,人们便开始向外迁移。在那个时候,迁移也不过是三、四十里开外,因此我的祖父便去了三十里外的顺德,那儿距广州有三十里。

他起先以舂米为生,每年回一两次家。当他逐渐衰老,到五十岁时——他们那些人老得都很快——他放弃了舂米,改以理发为业。我们家很穷,每次理发,包括刮脸,两个小时的工作只收四枚铜钱。不过祖父是个非常和善的人,人们都喜欢他。尽管在整个村里我们属于最穷的人,但他仍赢得了人们的尊重。

他成了某种头面人物。他可以调解纠纷,出了事儿人们也找他想办法。而且,他非常孝敬父母,在父母的生日,哪怕他只买得起一个橙子,他也会买给父母。因此在我们家形成了孝敬的传统,这个传统倾注到了他的孩子们当中,包括我的父母叔伯,以及我这一代。

我的祖父母有四个儿子,老大是个鸦片瘾,不务正业。我的父亲是老二。他十六岁时到顺德谋生,起先也像祖父一样舂米,然后做了木匠。但他挣不了多少钱,那时香港已有了一定的发展,他便去了香港。当然,他每年春节都回家过节——这也是中国人的风俗。可是,他在香港也没有挣到很多钱,于是便在1875年去了西贡,后来又去了曼谷。曼谷当时正在建造宫殿,他便成了那儿木匠中的先行者。因为父母仍在世,他每两年回家一次。父亲在外国工作听起来挺不错,我们家也上升到了某种低层的中产阶级,尽管我们其实并没有什么盈余的钱。

父亲后来乘坐那种运煤船来到了美国。从香港到三藩市花了三个月时间。到那儿时他除了一把雨伞外分文皆无,只是有个同乡借给了他两美元。那时许多中国人在亚利桑那、俄勒冈修铁路,其它许多州的铁路已经完工,采矿的工作也已经结束,因此父亲没有找到工作。许多中国人便向东进发。

这些人一直来到了俄亥俄,当时,宾夕法尼亚和费城是两个重要地区,而俄亥俄则是必经之路。他们中的许多人便在俄亥俄的Akron和Cleveland等地安顿下来。而我们的同乡便通知尚在三藩市的我父亲,寄钱叫他来。于是父亲便来到了离Akron约三十里远的Ravenna在那儿开了个洗衣店。六年后他回了趟家,因为父母仍在。这趟行程花了他半年多的时间,但他要见自己的父亲,老人等不了太长的时间。

父亲同来自李姓家族的一位姑娘结了婚,那是三里之外一户低层中产阶级的人家。父亲可能比我母亲大十五岁。我母亲缠过脚,但她七、八岁时就停止了,她们家并未达到为了社会地位而要缠脚的程度,因此她有一双大脚。

我父亲是三十四岁结的婚,那时他已挣够了钱,便和我那位也在美国的四叔,一同给父母买了半套房子,只是半套而已。

在1887年我大哥出生了。父亲回到美国,四年后返回中国时,我大姐出生了。当他第三次由俄亥俄返回中国时,我二姐出生了。当第四次这种四年一次的往返时,我来到了人间。我出生时祖父还活着,但已八十岁了。父亲和他弟弟一起出钱给祖父买了个名位(degree),名位是可以买到的。

在我三岁时,我清楚记得祖父穿着鞋子,手指甲长长的。他没有自己的房间,只在厅里放了张床。那时我们已经在街道尽头有了自己的一整套房子,母亲住在一边的房间,叔叔在另一边,祖父就住在中间没有分隔的厅里,这是常见的居住方式。

我们常爬到祖父的床上和他玩,将他卷曲的指甲拉开。自然,作为一位老人,他只是乐呵呵地望着我们。我对他有很好的印象,非常和善亲切。有了名位,他的声望提高了很多,成了我们那个社区中颇有影响的人物。

祖父那个吸鸦片的大哥也有子嗣,他们被允许住在后来为祖父买的那半套房子中。它成了我们的祖屋,至今仍在,我叔伯的孙辈住在那儿。我四叔的儿子后来到了Akron,那时四叔离开洗衣店开了一家餐馆。1924年我去求学的时候,暑假就在那个餐馆里作招待。

我三叔大概在二、三岁就死了,据中国的风俗,特别是对那些能负担得起的家庭,在死去的孩子十五、六岁时,要举行冥婚。到那时,父亲寄钱来,非常虔诚的母亲便去找一个也是在二、三岁和我三叔同时死去的女孩,给他们举行特别仪式的婚礼。

但是举行了冥婚的夫妇应当有孩子,正巧我出生于1901年,而那次冥婚是在1902年或1903年,于是我便算是过继给他们的儿子,并且得叫我母亲为“姨妈”,明白吗?

我父亲在1901年回俄亥俄后,就没有像往常那样四年一次地再回中国,因为祖父在1904年前后去世了。父亲需要钱,便一直干了十年,直到他五十八岁。当他1911年回家时,我已经十岁了。

华霭仁:这是您第一次见到他吗?

陈荣捷:是的,我被告知叫他叔叔,但我似乎感觉得到他是我父亲。他进来时穿着中式的服装,戴着一顶草帽,还拿了些无花果。我跑上去迎他并叫他父亲。我母亲认为我很不守规矩,但我却敢于抗拒,并且我也开始叫母亲,而不再叫“姨妈”。

就这样父亲带着足够生活的钱回到了家中,他那时身体仍很好。我们村大约有十条直直的巷子,每条巷子有十或十一套房子,那时已经算是建得很紧凑了,没有多余的地皮,但人口却在增加,中国的风俗又不能在房子上再加层数,唯一的办法就是再建一个村落。因此富户便请风水先生选了一处地方,但那是一个低洼地,得从几里外的顺德运沙来填平。父亲自愿负责督办填沙与建房的工作。他在这件事上费了近十年的心血。

我们村里有一所学堂——你可以叫它小学。它的布局很典型。前面是漂亮的树木,然后是两间供仆人和守卫住的小屋子。穿过一个有金鱼池塘和假山的小院子,再经过一个侧门进入花园,便到达中央的大厅,这就是我们的学堂。有两间屋子分别在厅的两侧,一间给老师住,另一间供村民晚间相聚闲聊。学堂共有二三十个孩子,我是最小的。孩子们年龄从五岁到十五或二十岁。在1906年那个时候,那种形式的学堂正在消失,因为多少类似美国式样的新式学校系统输入进来。但我们的学堂依然是传统型的。我的老师吸鸦片。所有的孩子都是他教,不过全是男孩,没有女子学堂。每个孩子都有自己的功课,有的程度很高,甚至可以背诵大段的文字,而我则从《三字经》学起。

每人早上都有作业。老师背几句他认为你可以接受的文字,让你跟着他念。也许第一堂课不超过两句话:“人之初,性本善”,就这六个字,然后你回到座位上大声地念上一二个钟头,每个人都在大声念,所以非常嘈杂。到了下午,你到老师面前背对着他背诵上午所学的东西,如果你通过了,你就可以转过身对着他,他再教你新的内容。我很快掌握了《三字经》、《五字经》、《神童诗》这些很普通的东西。

在《三字经》里,第一句话是“人之初,性本善”,然后是一些儒家的训诫和朝代的名称,很有代表性。当然,这都是些基本的东西,你可以记住。我想我是在一二个月内掌握它的。

然后我学的是《五字经》,传说是位神童所写,但实际上我想可能出自宋代的一位学者。第一句话是说君主希望百姓有才有德,而人们只要足够努力,都可以成为状元。你学到的便是这一类的东西。接着是千字文,四个字一行,没有两个字相同,共一千个字。因为它包含一千个不同的字,所以曾被用作汉字的分类。有些官方文件就是这样分类的,并且有的图书馆至今仍然使用。

在此至少一年之后,我开始学习《大学》,然后是《孟子》、《论语》和《中庸》,这显然是根据朱熹的顺序。

我学习完四书时大概是七岁左右。《大学》从头到尾我记得,其它的不行。然后是五经,从《诗经》开始,接着是《易经》、《礼经》,最后是最难的《书经》。

哦,我是决定要参加科举考试的,因此我就在这样的学堂呆了一年。第二年,我们本族一些开洗衣店和餐馆的人,约有三十个,为我们本族人建立了一所自己的学堂,于是我就去了那所学堂。

华霭仁:那么您是在那所学堂中学的《大学》吗?

陈荣捷:我想是在第一年。

华霭仁:是在五岁的时候?

陈荣捷:哦,是的,我想人们认为我是个很聪明的孩子,当我三岁(中国虚岁计年),我母亲约每五天一次带我到一里半外的集市上,我能够认出店铺上的字。大家很高兴,给了我五文钱。我常常可以得到一些这样的奖励。

在1907年,按中国的算法我七岁,照西方的算法则是六岁,我仍在准备科举考试。虽然实际上那时官方已经废除了它,但在村里我们并不知道,我就这样一直准备到十一岁。

因为我比其它人学得快,我就有更多自己的时间。我们的老师吸鸦片,我每天到邻近的村子去给他买。离开了学堂我很高兴,自由自在。卖鸦片的店主经常给我一些花生和糖果。鸦片要三十文钱,当时是不小的数目。买来的鸦片不全是老师用,也有一部分供给本村的成员,通常他们是学堂的赞助者,当他们来学堂时,老师就拿出来招待他们。他们当中有的是上瘾的,但大部分都没有。他们并不定期地吸食。我有时在旁服侍。

十一岁时我来到村外一所较为高级的学堂,里面的祠堂供奉着十一世纪陈家一位最优秀的人物,他是一个状元,因此给他建了座纪念堂。我和约三十个孩子一起到了那儿。教学方式是一样的,每人有自己的功课,你可以尽可能地多学。这时老师又回到了四书五经并开始讲解。你在自己的位子上大声朗读,下午你讲给老师听。

我学了吕东莱的著作。我们要背诵它以及从《古文评注》中选出的一些文章。我记得韩愈和苏东坡的文章,我们只是背诵而已。

另外,我们开始学习写作。第一课是给出一个“天”字让你作对。有二种作对的方法。首先,两个字必须同类。对“天”来说就是地、月之类的。其次,必须讲平仄。“天”就得对“地”或“月”。我们起先是一个字地对,然后是二个、三个、四个,直到可以作对联。接着我们学写诗,同时也有短小的文章,三两句话,也可能半页纸,都是以古文的方式。

村里的学堂离家只有几条巷子,走路约三分钟,而这所高级一点的学堂却在村外。在村里的学堂时我们每天都回家,但到了这所学堂后我们却住在那儿。我们有蚊帐和食堂,每天可以回家吃两顿饭,但却得住校,过统一的生活。

我们形成了不同的小圈子。所有的孩子依不同的陈姓祖先分为三支,而每一支就形成一个小圈子。我们第三支较富裕,因为许多家里人在美国做工,但人数较少。第二支较穷,但人数最多。第一支人丁最少,几近消失。我们那支和第二支常有冲突。我们那支中有不少聪明的孩子,而我是头儿。我们非常骄傲,很自以为是。记得他们曾划坏我的桌子。有一次因洪水我们回家呆了几天,回来后发现有人在我的课桌上小便,还弄坏了许多东西。就是些诸如此类的事。

我那时很骄傲,既聪明又守规矩,村里的人都很高看我。我总是带着钥匙(笑)——虽然那只不过是象征绅士而并不开启什么东西,在夏天或者是把扇子,或者是一个不装水的茶壶。当然,那时我已不再穿长袍了,我穿西装。我仍然很小,但我从不像其它孩子那样爬树、游水,我得做出榜样。

放学后睡觉前,我们就到学校旁边的大榕树下。我母亲认为那是棵神树,并曾将我过继给那个神作儿子,这就使得我的行为举止更多了几分庄严的色彩。树下有条石凳,晚上人们常来坐着聊天,我们这些孩子也到这儿来,其它人会下到河里游泳,而我们几个却从不。因为我们学了一些成语典故,我们便之乎者也地说话,有时还引经据典,那时我大概十或十二岁。

1914年我十三岁时,第一次世界大战爆发了,我们对其一无所知,但我们老师有个儿子在广州城里念书,他放假回来看他父亲,就告诉了我们许多事情,有水底下开的船和天上飞的艇等等,那让我大大开了眼界,于是我也想去广州。

母亲不愿让我去,对她来说,城市是罪恶和危险的地方,可我是她的宠儿,她就给在Akron的父亲去了封信,问是否允许我去新式的学堂。深受西方影响的父亲认为我应该去。幸运的是,在一二里外那个我可以认出店铺上字的集镇里,就有一所新式的学堂,那是一所谭姓人家的学堂,不过有几个台山来的孩子,他们接受了我。于是谭家的学堂就有了三个余姓、一个李姓和一陈姓的孩子。我是最小的。

我们有历史、地理和自然课,当然还有国文。共有三位老师。我很喜欢这些课目,学得也很好。

但我还想去更好的学堂,于是向母亲强烈要求去香港。母亲从未离开我们村三里以外的地方,而香港有九十多里远,她很担心。但我坚持要去,大家都说,这孩子真倔,不过倒是个好孩子。我很孝顺,一直照顾父母,给他们端茶送水的。最后终于同意我去香港,那是1916年,不过我得住在亲戚家的店铺里。

那个店铺做些进出口的生意,不过主要为在美国开餐馆和洗衣店的人提供服务,所以生意不错。第一层是店面和货仓,苦力们在那儿装货上船。第二层是许多铺位,供那些从美国经香港回乡的人住宿,有点儿像类似旅馆的地方,我就住在那儿。

我过去是长发,1911-1912年的革命当然要剪辨子,但我一直保留到1914年,是几个当兵的到村里来给剪的。不过我仍然留着长长的头发。我也不懂广州话,所以在香港,当我去圣保罗学院(St. Paul's College)时,注册的人不肯收我。后来我们参加同一个联谊会时,我同他开玩笑说:“就是你不肯收我的,也许正是你让我有了更好的机会吧!”(笑)

所以我就到了拔萃书院(Diocesan House)。当时的拔萃书院正在蒸蒸日上,现在仍是香港一流的学校。我上午学习英语,我的英语学得很快;下午则是国文课,那个老师人不错,但因为国文老师挣钱不多,他就写扇面卖给学生——你知道那儿天气很热,晚上则去做家教。因此,我下午学不了很多东西。

当时我已知道岭南学院。我父亲在Akron开洗衣店时已经听说了岭南学院,那时叫广州教会学院(Canton Christian College),实际上不过是所高级中学。院方曾到中国人当中筹募资金。那儿以良好的校纪和生活而闻名。父亲喜欢那儿,所以当我提出要去时,父亲说:“一定要去。”

因此,每天下午课后,我都到荷里活街(Hollywood Road)。1916年那儿整条街都是书店,通常书摆在桌上,你可以只看不买,现在仍是这样。我去那儿实际上是阅读国学典籍,为了准备岭南的入学考试,直到书店关门,我才回去睡觉。这样的情况有半年时间。

岭南的入学考试在香港一家教堂举行,叫联合教堂(the Union Church),现在还有。考试是1916年的6月,我申请了七年级,那是小学的最后一级,因为我对那些新型学科了解很少,除了在村外那所新式学堂的一年时间。

考试时我记得地理科有一道题目是:从广州到韶关北的铁路经过哪些城镇,我没答出来,因为我一点儿都不知道。考算术时,我根本不知道两个小圆圈中间一道斜线的符号是什么意思,我从未见过那符号。我就问监考老师那是什么,老师说那表示百分点。所以算术我也是一塌湖涂。当成绩公布时,我被录取在六年级,我当然还是愿意去。当我问老师为什么最终会被录取时,他说:“你的国文很好,所以我们愿意给你一个机会。”

我们有四个人一起从香港到了岭南。我们对广州一无所知。我们是坐夜船到的那儿。于是开始了夏天的六年级学习。那是所教会学校,校方指定一名学生做我的兄长。他告诉我宿舍、食堂及其它一些地方,但没有告诉我浴室。我不知道淋浴器是怎么回事,傻乎乎地搞得全身湿透。我以前从没用过冲水马桶,村里当然没有,甚至香港也没有,因为香港水很珍贵。

经过夏天一个月的学习,我升到了七年级,那是秋天。一个学期后,我于春天升入了中学一年级。因此,一年内我升了三级。我在那儿整整呆了八年。

我现在该回头谈谈我们家的宗教背景了。因为在岭南,我接触到了基督教。

像一些典型的中国家庭一样,我们都很虔诚,尤其是我的母亲。我们家里的祭坛上供着许多神位。在我家新房中间的大厅里,有一个供着祖宗神位的祭台。因为父亲有能力承担,那个祖宗祭台修得非常精致。

雕刻祭台的人我认识。他刻了雕花的设计,周围是象征福寿的图案,底下刻的是三国故事。祭台上有三层架子。一层刻所有的陈姓家族成员,在一块大匾上—一直追溯到“永传”的名字,那是指河南。我们最早是九、十世纪从那儿迁来的。中间一层供奉我们的五代祖宗。底下一层供着我的祖父母、父母及叔伯们。已经去世的人,牌位就亮出来摆地那儿,上面刻有姓名、第几代及生卒日期。女人们只有娘家的姓氏,没有全名。我母亲娘家姓李,她的牌位上就刻着“李氏”。仍在世的,牌位就用一块红布盖着,直到去世再亮出来。

华霭仁:那是用木头做的吗?

陈荣捷:木制并镀上金箔。我们那种无疑是最精致的,有四尺高,三尺宽,刻着精美的花纹。在那上面花的钱并不是最多,但在花销上却是最优先的支出。

我母亲坚持供奉很多神位。房间空地对着祖宗祭台的墙上,有一个供着天神的神龛,是用彩色泥灰制成,三尺高,二心宽,两边有一幅对子,顶部和底部有些装饰,中间只有四个字——“天神临在”。房子最里头有土地神位,只是帖张红纸,两侧有一幅对子,上面有个方顶,底下高起的小平台上点着长明灯。每天晚上,我母亲、儿媳或一名仆人,便会点起那盏灯。这两样你几乎在每户人家都能见到。而除此以外,在我家中间的大厅里,墙上的平台上有个鸡笼,上面供着鸡神,保佑母鸡正常下蛋不生疾病。另一面墙上供着掌管天气的神。还有一个保佑我上学的文神。

敬神祭祖至少每月两次,一般是初一和十五,那时得点灯上香。每家都这样。我母亲因为特别虔诚,她每晚都上香祭天地之神,正式的祭祀每月也不止二次。

除了初一和十五,对三代祖先的祭祀还要在他们生卒的日子举行。所谓三代祖先,如果我父母仍在的话,那就是从我祖父起向上三代。祭祖是我母亲操持的,因为父亲多半在外。母亲和儿媳、仆人们到时会准备一些祭品,至少是些猪肉。在某些重要时候得是三种肉类,包括鸡、猪肉和其它某种肉类,这叫“三牲”,一直可以追溯到周代,《礼经》中有所记载。另外有茶、酒和蜡烛,也有一些面粉炸的素食,叫“斋食”,大概源于佛教吧。还有传统的爆竹和纸钱。我们家至少每月两次,甚至三四次像这样的场面。所有的东西分放在一张桌子上,摆在祖先的祭台前。我也是履行这种仪式的人员之一。

当我才三四岁时,我已经参加了这种活动,因为我是唯一在家的男性。我会在祭台前庄重地行三叩九拜礼,这是经常的事。当然,对我来说这只是一种仪式,我并不懂得其中的涵意。

然后我会在中间大厅烧纸钱,不过爆竹得在屋外放。一方面是防火和不致太吵,另一方面也是要让邻里知道(笑)。这也是某种声势,因为并非每家都能负担得起,都愿意在这上面花钱。

我记得父亲在家时的情况,在那种场合,他会在旁边的椅子上静静地坐下来,母亲叫“快,该你行礼了”,他也不应,只是在那儿静静地坐着,直到母亲喊了三四便,他才勉强站起来行了礼。

当然,那时我并不能理解,后来才懂得了父亲其实比我要虔敬得多。他是在默想过去的列祖列宗,默想作为子孙后代自己是否称职。我父亲尽管有一定的读写能力,但他只上过二年学,他可以算是那种尽管没有太多文化却很有悟性的人。宗教对他意味着真诚、投入,更多的是心灵的东西不是外在的仪式。我想母亲也明白,但她坚持要父亲去行礼,父亲也就照做了。

尽管母亲脾气很坏,难于相处,人们仍很尊敬她。她慷慨大方,乐于助人,也有足够的钱用——父亲那时已买了一块约六亩大的地。尽管我们并不节衣缩食,由于她理财有方,便总有余钱。她愿意借钱给别人,有时利息很低甚至不要利息。要么是运气佳,要么是眼光好,她买的地也总是收成很好。要知道,那时收租都很高,有时会达到收成的一半。但她有意收很低的租,因而我们家有了乐善好施的好名声。

人们有时请我母亲给他们家主持祭祀的仪式,她做了很多这类事。那些人家会准备一篮子祭品,一些食品或者只是茶。纸钱总少不了,起码还有香。有时还有些肉食,反正是他们拿得出的东西。然后我就会拿着篮子陪母亲一同到他们的祠堂去——从不超出一里远。

最流行的是观音菩萨。她的神祠很小,不超过四尺高。后面种了些树和竹子,景致不错。里面有泥塑的菩萨像。

半里外有一个三圣庙——孔子、老子和如来佛。村前总是有谷神的祭坛。关于谷神的祭祀可上溯到周代。每个村子都祭祀谷神。前面我还提到过那个大榕树代表的树神。

在我们村后有条大河,很凶险,那儿还有保护船家的河神。我们也去过那儿。

不过我们最常去的总是观音祠。困为很近,而且观音是给女人们送子的神。大约每个月母亲都要去,我也跟着她。布置一应物品是我的事,然后我就自己一边玩去了。母亲就鞠躬叩头,有时我也能听到她说什么。尽管她不识字,但她也提到一些东西。她说的背的我也能懂。总免不了感恩戴德、祈求好收成之类的话。因为家族里有贫穷、疾病的问题,那些人需要帮助和指点,于是结束时便再次感谢神灵并祈求更好的将来,为了本家族也为所有的人。如果有什么罪过,则请求宽恕他们,还少不了要求恩惠。

后来我曾听有些西方人说所有的中国人祭拜神灵都不过是出于自私或者恐惧。这些人其实并不理解其中的意义。

你不能将我们家归入儒释道其中之一,它是个典型的中国家庭,有一个包容各种宗教成分的信仰传统。我正是在这种背景下去的那所教会学校。

1916-1924:岭南的学生时期

我在香港时与任何教堂、宗教都没有接触,但在岭南,既然叫做广州教会学院,宗教就是学校生活的一项基本要素。我父亲知道那是所教会学校,但他不在乎。他还知道学校的目的是改化人,可他也不在乎我是否会被改化。他从未问过我什么,但后来我知道了他并不在乎。

不过母亲就很担心。广州不仅没人看护我,1916年时的情况也很乱——内战、赌博、娼妓、走私、谋杀。母亲也担心我入教,她不知道基督教是怎么回事,只知道那是外国的东西,一旦我入了教她就有可能失去儿子。由于我们家历来讲究孝顺,我就给母亲格外的安慰。广州城里有个亲戚开的铺子,每隔七或十天,我们村那儿都有人来买东西,同时捎些信件。我总是去见他,买些可能有用的小东西请他给母亲带回去。

岭南学院并不只收基督徙的孩子,各种家庭的孩子他们都接收。但每天早晨我们得去小教堂,花大约十五分钟唱赞美诗和宣誓。一位老师会发表些简短的谈话,通常是些道德训诫。只有礼拜六下午我们才能搭船到城里去。在城里除了看电影没什么可做,而我就到那间铺子里去找那个捎信的人,我们叫他“两头跑的马”。

头三四年我的同屋都是从台山、开平来的。四十年代百分之九十在美国开洗衣店和餐馆的人来自那个方圆不过百里的地区。

我在岭南的头几年只跟来自那儿的学生交往,就是这个原因。我在香港时已学会了广州话,但我们之间可以讲家乡话,那会让我们感觉更为亲密。

我保持的另一个传统就是比较绅士,不参加新式的体育活动。美国的老师们鼓励学校间的比赛,我就尽量避免。但在学校,我们参加一些手工艺活动,比如小制作和雕刻,我可以在竹子上刻些东西。

我的第一件作品是老师叫刻的三个字:“毋多言”,出自《礼经》。那是他对我的忠告,因为我话太多、好辩、好批评、言语犀利。因为这,人们对我又敬又恨。

在学校的那几年我们的功课都一样:历史、英文、算术、自然、地理、国文等。授课方式也同在香港时一样。所有这些课目都是上午由美国老师或在西方留过学的老师讲授。

国文课也和在香港时一样是下午上,这显然是某种殖民化的建制。也就是说,中国的语言、历史和文学被视为次要的。中国教授讲课的报酬比较低,住的也是学校较差的地方。而美国教师、几个英国教师以及在美国留学的教师则住在较好的地方。我们的中国老师,其中一位学位很高,却得住在那些平房里。作为一个十五六岁的年青人,我对此已感到愤怒,只不过没有去抗议、反对。

我自学了不少东西。我有点儿自负,话也太多,但老师们喜欢并且帮助我。他们指导我读些专门的书籍,我也向他们提问题。可以说国文课的传统教育有一半是我自学的。

在岭南的第三年,我甚至在班上建了个图书室。我有三个木箱子,于是就弄来一些书籍并积累到一定数量。我让同学们看这些书,自己负责保存。我还在基督教男青年会(YMCA)里发起了一间读书室。

我们在岭南的活动中心叫“青年学生协会”,是类似基督教青年会的形式。有个毕业于欧柏林(Oberlin)的学生,他很有活力,给整个学校带来一股新气息。1916年时,学校有不到三百名学生,只有十五名女生。最高班是高中三年级,可我们却有这样一个协会。那个人叫简……

华霭仁:简又文?

陈荣捷:对,就是他。他写歌我们唱,写标语、组织营火,还有各种各样的讨论会。为了所有人都能不断进步,他将协会分成德育、智育、体育和社会文化四组。我参加了智育组。我就这样用两份报纸和一些书籍设了一个读书室。他们给学校的工人们开办了夜校,工人们晚上会花两个钟头的时间来学习一些文化技能。一个年纪大些的学生是夜校校长,我是副校长。我那时很积极,不过我参加的所有活动都是智育方面的。我不回避社交活动,但我认为社交活动即使不会令人变坏,也比较无聊。老师和同学们都鼓励我入教。当然,入教有很多好处。教堂是社会活动的中心,但吸引我的是新式的宗教。我爱自己的国家,于是就选择到中国独立长老教堂(Chinese Independent Presbyterian Church)去,它属于国家长老会。但管理和资助方是中国人,因而有较大的独立性,我也喜欢那样。有时我也到其它教堂转转。我们很自由,在中国不太重视教派。

我入教父母也很高兴。父亲当然知道教会是良善的。而在我们村那儿有几个传道团体,他们做了很多慈善工作。人们对他们通常的感觉是:这些人挺奇怪,不过都很善良。因此我父母对我入教的反应:是你怎么会接受那些奇怪的教义?不过你是个好孩子,教会也不错。

我的老师亨利·布隆奈尔(Henry C. Brownell)教授叫我到他家去个别谈话。像这样的谈话有很多次。他是个非常好的老师。他曾问我:“荣捷,你有没想到过不朽的时候?”

他想到了另一个世界的生活,但我的回答是很儒家化的。我说:“这个世界有太多的事要做,那个问题我以后会考虑。”这就是我的回答(笑)。我实在接触了很多的宗教。

当然,那时我们反对所有的迷信活动。假期我们出去清理道教的庙宇。有时我们会毁掉一些偶像并将那些地方变成社会服务性的场所或者学校。在1916到1925年间,这些活动很普遍,也就是新文化活动。我们不诉诸暴力,但做了许多说服工作。

城市帮助了我们,我也组织了几个学校。广州城有将近一百所学校。许多大中学生教当地的孩子们国文和其它课目,这很普遍。商人们会给我们钱买些粉笔、茶水等等,提供一些诸如此类的帮助。那真是一段非常的经历。

我们出发到附近的地区,商人们觉得我们有点儿激进,但我们没有不良行为,因此我们可以免费旅行。他们免费搭载我们。我们谈论爱国主义、抵抗日本,我们也开始反美,不过不太厉害。那时我们绝对是反英、反日的。英日是两个敌人。然而,我们也企求中国的现代化、西方化、社会改革、自由婚姻以及儿童教育等等。

在1920或1921年,我写了一篇反对孝道的文章登在学生周刊上,也寄了一份给我父亲,几天之后退了回来,我可以看到上面有几处泪痕。我努力尽孝,但却变得反对压在子女身上的那些传统孝道教条。

1918年我在岭南上二年级时,①正是新文学运动时期,是由胡适于1917年发起的。陈独秀也是领导人物,尽管后来胡适始终限制在文学领域而陈独秀则转到了社会道德方面。

陈独秀1921年来到广州并成了我们的贵宾。我们不知道他是共产主义者,更不知道他是中国共产党的创始人。我记得去听过他一次讲座。他个子不高,在台上走来走去,告诉我们那些新思想。他讲话自始至终,我们所有人都站着,有时会两个小时。只有另一位人物受到过我们如此的礼遇,那就是孙逸仙。

我清楚地记得孙逸仙在一所学校向我们讲话。我们都站着。我只记得他说:“你们年青人要下定决心!下定决心!”就这些。当然,涵意是你们要下决心为了国家,不要为了个人。他嘴唇发湿,不停地讲,不时挥动帽子。他真是个伟大的激励者。

1921年我北上参加一个基督教学生的会议,遇到了郭沫若和许地山。于是我蒙发了一些灵感,要在南中国发起一场文学运动。

学生团体中有陈受颐,他后来在Pomona任教,写了一部中国文学史。他年长我几岁,是个非常出色的学生。我们雄心勃勃,一起创办了《文学旬刊》,发表胡适发起的那种新诗——自由体、新观念、新典故等等。我写了好多那种东西,所幸用的都是笔名。还有其它一些诗人。有的诗发表在我们的《文学旬刊》,有些发表在北方的刊物上。我想出版发行了约半年,就因缺乏人手而不得不中止。但我们建立了“中国小说研究会广州分会”。中国小说研究会领导了中国的文学运动。起先,我们的目标只在研究小说,多半是西方的,但后来扩展到文学文化运动。因此我们在南中国取得了很高的知名度。

那是我在南中国、在岭南鼎盛的日子。那时我整日里忙于学习和各种活动:社会的、文化的还有文学的。我的主要兴趣之所以是哲学,是因为我们有一个曾获芝加哥大学哲学博士的教授。他属于杜威那种类型,但他是个很有学问的学者。

我决定主修哲学,当然,我们学校只有文史和理科,但我读了一些有关哲学的基础书。

(接着陈教授讲了和他的同学李蕙馨是如何相识并共订终身之约的。他们1928年结婚。陈夫人于1924年决定到波士顿新英格兰音乐学院学习音乐。陈教授陪同前往并在哈佛注册。陈教授入学哈佛时教务长劝他在第一年学习英美文学,第二年他转回到哲学。)

1924-1929:哈佛的研究生学习

我来谈谈在哈佛的经济情况。虽然我哥哥和叔叔帮助我一些钱,可那不够。我买了辆旧车销售中国商品,像中国刺绣,但是不解决问题。我还替移民局当翻译,但是挣钱很少。然后我帮助哈佛的一位语言学教授—我想是保罗·佩列特(Paul Pelliot),译解石拓片上面的中国文字。这项工作工资很高,一个字一美元,但是有时两天才能辨认出一个字,所以这也没用。最后,最佳选择是去餐馆当招待。头两个夏天我就到Akron我叔叔的餐馆去。

我加入了Akron的基督教青年会,在那儿的游泳池游泳。几周后一个秘书坦率地告诉我虽然青年会不介意我使用那儿的泳池,但有些人介意。于是我就退了出来,到一些给黑人开的电影院去。那儿只收十个美分。他们也欢迎我去。因为有空调,在那儿我还可以打个盹。后来,在波士顿的亨廷顿大街,位于Symphony Hall对面的Symphony餐馆找了份晚间招待的工作。那是间很大的餐馆,有色丁布的天花板,地板每天要洗两次。看来我比其它二十多岁的小伙子更能说,因此我挣钱更多些。我干得很卖力,很多招待有时请一天的假让我顶班。我顶替过领班、服务助理、调色拉的,还有厨子和出纳员。我甚至顶替过乐队指挥!因为他们只奏几首曲子,象“蓝色天空”、“二人茶”等。我总是告诉我的孩子们只有二个人我替不了,就是老板和舞女,如果我有一个好身材,大概也能顶替舞女吧。

在1926和1927年间,我叔叔的餐馆关门了。于是我便辍学整整一年,在Symphony餐馆作招待。移民法允许注册的外国留学生工作。哈佛也允许我登记一半的课程。

同时,我得努力准备预备考试,那是关键性的考试,有四项内容。我自己列了一百道题目,每项二十五个,我把它们制成卡片,放在工作礼服的口袋里。当我招待客人时—通常是客人吃饭时我们站在一旁,有时可以看看那些卡片。老板和领班还以为我在查看帐单呢(笑),我很仔细,他们并不知道我在准备考试。

开始我学的是英文。我想找一个哲学和文学的综合学科,于是就发现了比较文学,但要花四五年的时间准备语言的要求,因此,我还是登记进了哲学系。

有一门课叫“文学批评”,老师是世界著名学者白壁德(Irving Babbitt)。我想那是他最后一年代课,就选了它。教我哲学课的教授有佩睿(Ralph Perry)、霍金(William Ernest·Hocking)、伍茨(James Hanghton Woods)。我还选了门美学课。我的导师是伍茨,他是印度思想的专家。他英译的《喻伽经》被列入著名的美国东方丛书。

霍金教授在我看来就像一位父亲,热情而让人鼓舞,和怀特海(A. North Whitehead)教授很不同。我上过怀特海教授一门讲形上学的课,讲课的资料就是后来的《过程与实在》。那也是他最后一年上课。怀特海教授庄严、镇定,稳如山岳,就像是苏格拉底。有二门课在Emerson Hall的同一间教室,前后相随。排在后面的霍金教授总是提前几分钟来,站在门外,等怀海教授出来,然后他们相视一笑。要知道,他们的观点并不一致。

他们会说:“哈、哈,我们之间仍有问题……。”哦,那可真是令人难忘的日子!令人难忘!

我学习得非常刻苦,我的兴趣在中国哲学,于是论文就选了“庄子”为题。教授们当中只有梅光迪对庄子有些研究。他是哈佛中国历史和文学的专职教授,在中国有很高的声望。他有点儿保守,和当时思想界的倾向不大合拍。我想那是他来哈佛的一个原因。但他是个文学家、经学家,思想方面相对薄弱,因此我得凡事自己来。

至于书籍,哈佛的中文图书馆刚刚建立,由一个叫裘开明的研究生负责照管,只一间屋子,我记得是Widener图书馆904号。

哦,我顺利通过了预备考试,下一步开始写论文。不过我所能依据的材料,图书馆只有一部《道藏》,当然,其中有不少关于庄子的注释。提交论文那天我一直打印到凌晨二点。有四五位外面来的教授,那时梅教授不在。还有刚从燕京大学来的洪业(William Hung)教授。和蔼可亲的伍茨教授问每位教授是否有什么问题。有个教授——名字记不得了,提了一个非常简单的问题。伍茨教授提了一个问题,洪业教授提了一个庄子关于“朝三暮四”的问题。

答辨只进行了十五分钟,然后伍茨教授叫我到外面等候。几分钟后门开了,伍茨教授走出来,手抚胡须。我的心顿时沉了下来,以为自己没通过。那时有三分之一的淘汰率。

伍茨教授对我说:“陈……”留意到我很瘦,他说:“陈,你喝牛奶吗?”

我说:“喝的,先生。”

他说:“噢,那好,喝牛奶时冲些饼干。去看场电影,不要老学习。”

我说:“好的,先生。”他又说:“你看,霍金不在,我们想他应该有机会向你提—两个问题,你可以下个星期再来一趟吗?”

我说:“好的,先生。”

哈!那个星期我着实忙了一番。

到了下个星期,霍金、洪业和伍茨都来了,每个人提了一个问题。然后我到外面等候。几分钟后门开了,伍茨教授向我伸出手,我立刻握住了它。就这样我通过了。第二天我便和妻子一起去往欧洲,回中国。

(以下的叙述讲的是在哈佛的社交生活,1928年和李蕙馨的婚礼,以及关于蕙馨的家庭情况。李蕙馨的家在广州西面十九里的佛山。另外还有新婚夫妇回开平和佛山的一些情况。)

1929-1936:岭南任教务长期间

(对于陈教授在母校任教务长期间,有一段详尽的叙述,但此处只提供一段简短的选录。1927年广州基督教学院已更名岭南大学。钟荣光任校长,李应林任副校长。在这所新组建的大学,陈教授起先任秘书,负责筹划哲学方面的课程设置,不久担任教务长。在任教务长期间,陈教授对以下事务尤尽心力:学生事务、扩大图书馆、重组注册机构、建立博物馆以及组织广州各大学间学生与教师的交流与合作。下面的选录,未对这些工作详加展示,而只是陈教授最喜爱的故事之一,使我们能对那段多事之秋,能有一种鲜活的感受。)

最令人振奋的事件之一就是1934年香港大学授予胡适荣誉博士学位。当我从报纸上见到这条消息后,立刻写信给他,问他是否可以莅临广州。为了确保他能来,我又让其它大学共同加入了邀请的行列。胡适到香港时,我和其它学校的代表一同到香港迎接。但在香港教师为他举办的茶话会上,胡适在演说中批评广东军阀陈济棠。陈济棠极端保守,他恢复祭孔并要求大学生读经。这些在三十年代是绝对逆思想潮流的。他还极为残忍,任何人只要被怀疑不忠、是共产分子或与共产党有牵连,都会遭到枪杀。他甚至连小偷也枪毙。据说他每年要枪杀上千人。

胡适的批评,当然会令陈济棠非常恼怒,广东省的大法官曾是胡适的同学,他感到很危险,就亲自到香港警告胡适不要去广州,因为可能会遭到谋杀。

但胡适毫不畏惧,他说:“我去。”

我们该怎么办呢?于是我们就同船返回广州。但为了安全起见,我已经给学校发了封电报——那时还没有长途电话,安排校方去接船,那时我们学校还是挂的美国旗,抵达后我们立刻进到学校里面。

钟校长为胡适举办了茶会,并决定取消所有的公开演讲。我以为胡适会即刻返回香港,但他坚持要住一晚上,因为他想看学校在广州西郊的禅宗书版,于是第二天我就陪他去看。

看完之后,有一群学生跟随到我们后面,胡适和我都很紧张,因为可能有陈济棠雇的暴徒,当时这是很常见的。不过学生们鼓起掌来,胡适很受感动,他说:“我以为这些学生会反对我。”我说:“不,胡博士,你始终是我们的英雄。”

然后,在南中国同样很有势力的李宗仁将军立刻将胡适接到了广西。他们乘坐了专列,而后面的火车就发生了爆炸。据分析炸弹是埋藏好的。那大概是胡博士的一次特殊经历。他回北京后写了一个长篇叙述发表在《独立评论》,并寄了一份给我。

(1935年陈荣捷接受夏威夷大学的邀请去做一个学期的客座教授,代替李绍昌教授。李毕业于耶鲁,是岭南校友,他回中国休假。在火奴鲁鲁时,由于校内的人事问题,陈教授收到了免去他教务长的通知,于是他就回到中国。但是,朋友们和支持者都劝他回夏威夷去。考虑到日本人即将登陆,陈家于1937年7月匆忙离开了广东。陈教授也于1937年9月继续了他在夏威夷大学的教职。)

1937-1942:夏威夷大学哲学教授时期

(以下仍是一个简短的选录。陈教授对他在夏大哲学系和东方研究所的五年时间,及日军偷袭珍珠港前后在火奴鲁鲁的经历,均有非常的详细的叙述。)

1937年学校正在发展期间,设立了新的哲学系。我在东方研究所和哲学系两边任教。1938至1939年,耶鲁来的摩尔(Charles Moore)代替了凯利(Thomas Kelly)。火奴鲁鲁实际上是耶鲁的地盘,许多金融家和企业家都是毕业于耶鲁。因此他们选择了摩尔。摩尔携家人一起来到这儿,我们成了好朋友。

摩尔在耶鲁读本科时曾修过拜克(Charles Montagne Baker)教授的哲学课。拜克教授的那本《哲学资料书》,曾在十年间极有影响。因此摩尔想同我合作出一本世界哲学的资料书。这个想法很吸引人,于是开始工作。我负责中国、佛教和日本方面的,摩尔则负责印度和伊斯兰教。

摩尔有力地推动了东西方的相互了解。这首次使夏威夷的人认识到,既然处在东西方之间,他们的任务就是介绍和推动双方的了解。

并且,摩尔有了一个想法,我记不得是摩尔、辛克莱尔(Sinclair),②还是我的主意了。可能是逐渐发展成的吧。那就是为什么我们不能召开一个东西方哲学的会议呢?这只是个想法,得需要资金。不过,你得相信摩尔的能力。他安排了二位访问教授:从耶鲁来的诺索普(F.S.C. Northrup),从明尼苏达来的康格(George P. Conger)。

那时还有一名日本的访问教授,是来研究佛教的。于是我们总共五个人,每人开一门课。我们1939年召开了第一届东西方哲学会议,获得空前的成功。

耶鲁来的诺索普口才相当好,很有活力。记得我曾邀请他去Waikiki海滩游泳,不过我们却没有游泳,而是展开了讨论。要知道,诺索普很难被说服,他有自己的一套东西。他年轻时曾在中国呆过一段时间,因此对中国有兴趣。在一次谈话中,他认为东西方应该相遇,当然不是双方的妥协和折衷,而是彼此需要。他觉得东方体现了一种“审美的连续性”,以一种统一、直接的眼光看问题;而西方则是一种“静观的连续性”,重分析和逻辑方法。两者相辅相成。这样,他就把东西方的问题从文化、社会的层面提到了哲学的高度。这种看法极具启发性,也激发了我们进一步召开东西方哲学家会议的想法。在那之后,诺索普将他的想法整理成书,就是《东西方的相遇》,那是很重要的一本书。

现在我们回到夏威夷来,夏大主要是本科生教育,也有些研究生的教学工作,以及从美国本土来的交换学生。我的课上有很多这样的学生,他们大都是研究生,其中有几个后来成了中国方面的知名学者。有两个我印象颇深:一个是加州大学伯克利分校的爱德华·舒佛(Edward Schaefer),他是唐代研究的专家,他没上过我的课,但我们有许多课外的接触,直至现在;另一个是理查德·伽德(Richard Gard),他的硕士论文是跟我作的老子,现在转向佛教研究方面去了。

(陈教授谈了他初次以英文写作发表的尝试,那是为一部哲学辞典撰写有关中国哲学内容的250个条目。于1942年由Dagober D. Runes出版。这部书受到了一些批评,部分原因是那些兴趣在西方哲学的人对中国哲学缺乏耐心。在夏大任教的最后两年,由于东方研究所于1940年取消,陈教授专任哲学系主任。后来由于战争的原因,学校停止了一段时间。由于前途未卜,陈教授委托纽约的岭南基金会另谋出路。最后决定任教达慕思学院,并于1942年12月来到达慕思。)

1942-1966:达慕思学院教授时期

我得多说一句:我曾想过回夏威夷,我真的很喜欢那个地方,尤其是1942年辛克莱尔当校长时。我差点儿谢绝了达慕思,但大家都认为我应当去。

我还没有问我应该属于哪个系,于是我就打电话给达慕思的教务长比尔(Bill)。比尔是个非常友善的人。他告诉我说:“你不要去哲学系,要不你会没有学生。”那时在美国的大学中,哲学不是最受欢迎的专业,不过我想你会同意:即便是在人文教育领域内,也始终有一种反智主义(anti-intellectualism)的因素。

那儿起初没有宗教系,只有一位教授开设宗教方面的课。最受欢迎的是比较文学系,其中牵扯到一些比较思想的内容。因此我被告知去了比较文学系。但这对我并不意味着什么,我有自己的计划。

后来有了宗教系后,我就转到那儿,在那儿开了一门历史课,但我的哲学课同时在哲学系和比较文学系开,有很多学生修这种交叉复合的专业。

在教学期间我没有担任行政职务,但我以局外人的身份发表了很多看法。后来,我忘了具体哪一年,我应邀担任人文学院的院长。学校共有三个院:自然科学、社会科学和人文学科。人文学院有大约十个系,差不多九十多个人。我渐渐认识了所有这些人,因为有定期例会,所以那并不算太麻烦。但是,最重要的意义在于那时这是东方人担任的最高职位。有许多著名人物像胡适、洪业等等都是那儿的客座教授,有的任教一二年。但没人担任如此高的行政职务。当然,现在可以有校长、副校长,但在1951年,那可是件特别的事儿。

当时在美国只有三名有中国背景的专任全职教授。另外有些教授也教关于中国的课,但他们是美国人。中国人只有我、在Pomona的陈受颐和李绍昌。李后来去了密歇根。同时,讲授中国思想与哲学的人也很少,我是其中之一。在四十年代,只有翻译了冯友兰哲学史的卜德(Derk Bodde)和克里尔(H. G. Greel),他们的课程都是以研究生为对象,而我则首次在本科生中设立了常规课程。

除了全职教学,我也在兼课。我曾在密歇根州立大学和Orenota学院带暑期班。后来我搬到匹茨堡后,曾在Smith开过一门课,还在匹茨堡大学与匹茨堡神学院开了两门课。不过和我联系最长的是哥伦比亚大学。早在1948年,我就关于世界宗教进行一系列的讲座。1965-67年我还同时在本科生和研究生中开设了中国思想的课程。后来,大约从1975年起,我要么讲授要么参加研究生关于新儒学的讨论班,因此,我和哥伦比亚的联系是最长的。

我也曾回夏威夷举办过暑期班,有时同时参加那儿的“东西方哲学家会议”,一共八次。

有些我的中国同事为我感到遗憾,觉得我呆在一个学院而没有去综合性大学。实际上,他们错了,因为我曾经在夏大任过教,而且,我很喜欢达慕思。

最值得惋惜的是我在从事本科生教学的同时没有研究生。我没有训练出几个我可以说:“这是我学生”的人。尽管有几个达慕思的学生后来从事亚洲方面的研究或从事在中国、韩国和日本的外交事务。

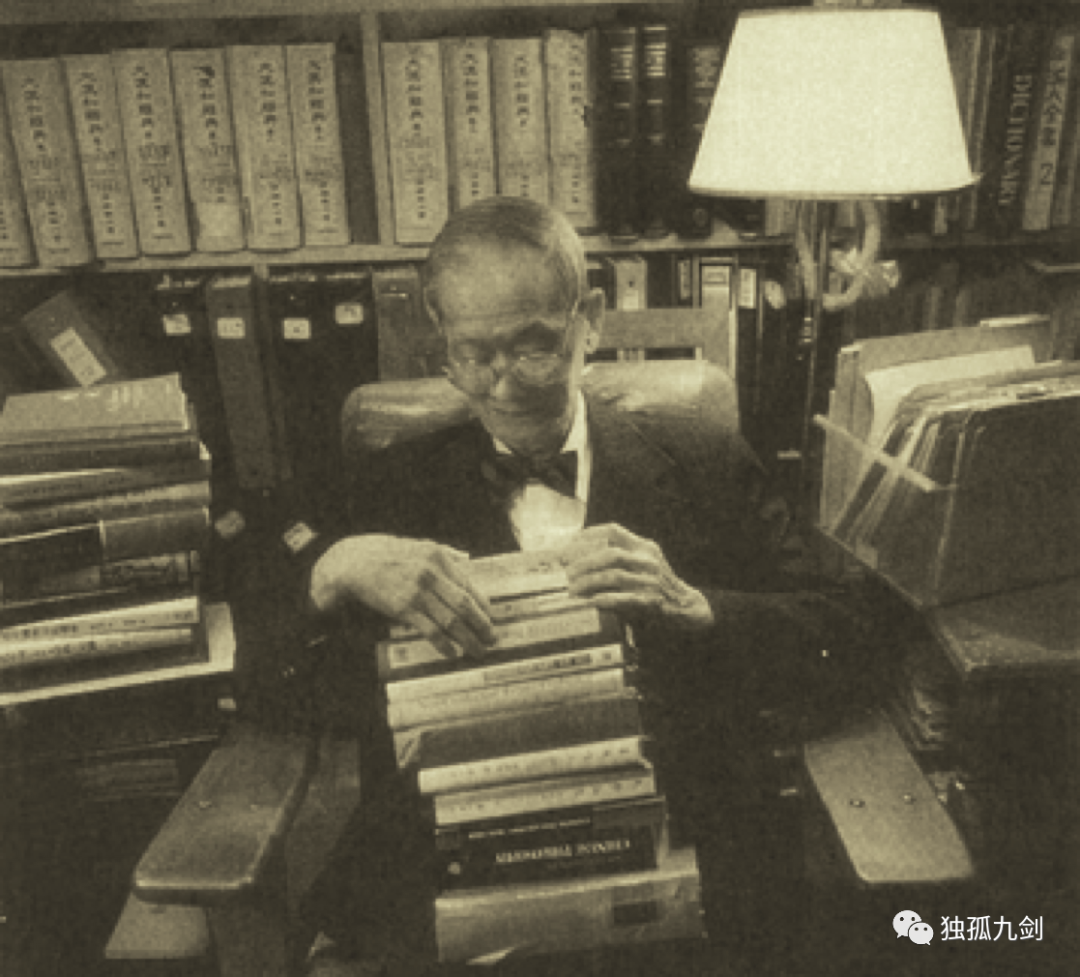

另一个我的同事感到惊奇的是:你怎么开展研究工作?你没有书!我可以告诉他们:“我有必需的书。”

在夏威夷时,我成卡车地从北京买书。由于日本人占领了北京,商人们在逃走或转移时希望持有现金。因此我在燕京大学的代理人大批地给我买书。后来在1949年,当我回国时,共产党就要来了,商人们也在高兴地大批卖书。我以很好的价格买了那些书。而且,只要我在什么目录中看到有关中国思想的书,我就写信托人买下来。有时同一本书我有三本,那是由于我同时写信到香港、台湾和日本购买。因为我不敢保证在一个地方一定可以买到。

因此,即使达慕思没有中文图书馆,我也一样可以开展我的工作。此外,那段时间我每年多次去波士顿、芝加哥,有时还去克里夫兰、普林斯顿和华盛顿,这样我也可以看到很多书,但大多数研究所需的基本书我都有。我需要的只是在哈佛和国会图书馆的一些善本书或手稿,并且多数情况下我只看比我所有的更好的版本。

至于西文书籍,人们也许会很惊讶达慕思有如此好的图书馆,我自己都很惊讶。不只英文书,德文和法文的都很丰富。校友和传教士们送了很多书给达慕思图书馆。拉蒂默(David Lattimore)教授也买了很多。你可以得到全套的旧期刊,这在其它大学有时很难得。所以,在从事研究工作时,我只是偶尔需要去哈佛和国会图书馆查一些新材料。

另一件遗憾的事是在本科生教学中,学生们的问题和讨论无法让你去作进一步的研究。这是我尽量外出,到哈佛、耶鲁并且中途在纽黑文停留的原因。由此,我接触到了许多地方的中国问题专家,也参加了许多会议和研讨班之类的东西。

关于演讲,我第一次是在拜因冒学院(Bryn Mawr College)所做的一个系列。他们有一项捐助,那次演讲就是在这项捐助下举行的。我是在1943年被邀请的第一个演讲人,演讲共六次,每次一个主题,是关于中国文明的。麦克布雷德小姐(Miss Katherine McBride)是新任的拜因冒校长。我当时同罗素(Bertrand Russell)住在一起,因为他也举行系列讲座。我的讲座是星期二、四,他的则是星期一、三。

罗素带着他年轻漂亮的妻子,但由于战争使他的土地税收不上来,他正陷入财政困难。他曾被西蒂学院(City College)邀请担任大学教授(University Professor),但因为罗素提倡自由恋爱,校方取消了合同,为此罗素提出起诉。他告诉我他会胜诉,不过钱恐怕要等到他孙子才能拿到了。他那时很缺钱,并曾或多或少暗示我推荐他在美国的大学里作演讲。

我读过罗素的书和他写的一些东西。我原以为他是个冷淡、强硬的人。但情况却不是这样。我发觉他非常善良,很有爱心。我很高兴地和他一起共进过早餐。大概是受了他年轻、漂亮的妻子的影响吧。

由于罗素的鼎鼎大名,人们从二百里之外的地方来听他的讲座。他第一次演讲时挤满了人。第二天我的演讲却只有大约五十个人。我有点儿担忧,我想这次讲座可能要失败。

但是,渐渐地,来听我讲座的人越来越多,听罗素讲座的人越来越少,最后数字整个颠倒了过来。我想原因很显然:他只是重复同样的东西,没有新的内容可说。人们慕名前往,只是为了见见他本人。而我则花了很大的工夫。我所说的对听众而言都是些新东西。我的演讲非常令人感兴趣,麦克布雷德小姐建议我将它们发表,并且亲自联系了我素未谋面的赛珍珠(Pearl Buck),打算出版我的书。

赛珍珠和巴克教授是在中国结的婚,但后来他们离婚了。赛珍珠嫁给了沃尔什(Warsh),沃尔什是John Day Publishing Company的老板。麦克布雷德小姐介绍我到那儿,接待我的是沃尔什的弟弟小沃尔什,他负责经营。我只带了我第一章的手稿,后来他通知我继续。我的手稿于是被接受了。

John Day正在出版林语堂的书。我在忙于演讲、教学和参加会议时,也曾经雄心勃勃地打算写一本轰动性的书,不是像林语堂那种通俗性的。但我没有完成,就放弃了这个打算。现在想起来,林语堂的书毕竟不是很差。任何类型的书,即使是通俗性的,你都可以写得很出色。我不知道是否失去了一次机会。

在那几年我举办的许多讲座中,有三次特别值得纪念。

一次是1949年应美国学术团体联合会(American Council of Learned Societies)之邀举办的系列讲座。③这次有关世界宗教思想的讲座可能在美国具有最高学术级别。每两年只有一些非常杰出的学者可以有这个机会。因此接到邀请时我感到非常荣幸。我对此很重视,放弃了1948-49年的休假年,在Guggenheim Fellowship的资助下,专门进行这一课题的研究。

在国会的安排下,我在多所大学举办了讲座,譬如芝加哥、康奈尔、哥伦比亚等等。这些讲座的内容在1953年出版。在这些讲座以及哥伦比亚大学1953年出版的《现代中国宗教之趋势》这本书中,我没有按以往的方式看待中国的宗教,尤其是像以往的传教士们那样,仅仅描述一些日常的行为,并且孤立地分别看待儒释道三教。在我看来,在中国传统内部,儒释道三家是殊途同归的。对于中国宗教的生活、思想和仪式,我作了二个层面的区分:知识精英和普通大众的。前者不太关心宗教仪式,但却极具宗教性;后者往往无知、迷信、崇拜神灵,但又很虔诚。

我也介绍了其它方面的一些东西。比如,我介绍过冯友兰,有一章曾刊于《亚洲研究季刊》。当然,卜德翻译了一些他的作品,但冯在西方从未被研究过。我也介绍过熊十力,西方甚至根本不知道他的名字。

哈佛的霍金教授很重视这本书,他和他在Emory的儿子理查德·霍金教授一起写了书评。他们指出其中关于中国宗教传统有二点非常重要,很值得西方人研究,也将影响到西方对宗教的前瞻性思考。④一个就是不同宗教殊途同归的思想。其中我引了三、四、五世纪的许多人物和相关的长篇论辨,这说明在元明时期三教合流之前数百年,中国已有了对这类问题的争论。

霍金注意到的另一点就是我在书中所提的孟子“俟命”的观念。有生就有死,人的生命必然要终结。无论我们寿命长短,外在的人生境遇如何,我们在有生之年都应当为了价值理想尽心尽力。这多少与西方的观念及佛教永生的思想有所不同。

另一个值得纪念的是1963年在香港举行的关于陈白沙的讲座。那是我又一个休假年,并且在香港呆了一些时候。陈献章的直系后裔在香港建立了一个“陈白沙基金会”,每年举办一次讲座活动,可能是每年香港知识界最大的一次聚会。本来邀请的是新儒家研究的著名权威张君劢,但是他在讲座举行前几天得了重病。他们只得抓一个顶替,一个朋友就推荐了我。

那个朋友后来告诉我起初董事会很犹豫,他们不认为一个在美国生活的中国人对中国文化的了解能有多深。但他们又临急无方,只好给我这个机会。我接受的同时提出两个条件:一个是要求阅读前十年的有关这个讲座的内容材料;另一个是要给我一份陈白沙全集的副本。

他们答应了我的要求。我发现以往每年的讲座几乎千篇一律,没有什么新鲜内容。但我在阅读全集时,我发现陈白沙受到了程颢的极大影响。我想我完全可以从一个新的视角来探讨这个问题。我就这样做了。

在二十分钟的讲座中,我可以说给听众以极大的震动。主席最后称赞我是一个“外国翰林”,他们立即发表了我讲座的内容。台湾几个月内重印了两个不同的版本。

第三个让我个人值得纪念的讲座是在宾夕法尼亚大学举办的有关道家思想的讲座。1966年是我在达慕思的最后一年。一个毕业生听了我讲中国思想的课,他对我所谈道家关于无、朴、和谐和自然的思想很感兴趣。他后来到宾夕法尼亚大学去学习风景设计时,就劝他的教授邀请我去作演讲。那位教授也很感兴趣,并把我介绍给他的同事,一个英国人。十六年后我在宾夕法尼亚大学举办同样内容的讲座,真是很特别。我很满意,尤其是当二、三个学习风景设计的研究生来找我时,我更是高兴,因为道家思想竟然对美国的建筑行业产生了观念上的影响。

在去所有这些地方的过程中,我领略到了美国美好的一面。战争期间许多家庭请我到家里作客,我结识了不少家庭。我发觉美国人对中国文化、历史的了解进展很快。我也学会了如何与人沟通。我想,那对我的教学工作很有助益。

现在来谈谈我的写作,好吗?

前面我提到过Runes的《哲学辞典》,那是我用英语写作的第一个刺激因素。在中国,二十年代初,我就开始写作,但那都是用中文。三十年代初,或者是1935年左右,亨利·范驰(Henry Vetch)想出版我在哈佛时关于庄子的博士论文。范驰的总部设在北京,他出版有关中国的书籍最是积极。我并不想出版我的博士论文,因为我觉得当时做得并不够。我忙着工作,做餐厅招待。我很想在那篇论文上再花一年时间,但我没有处理好财政问题。我想那篇论文如果在今天,可能不够博士的资格,因为美国的学术后来有了长足的发展。六十年过去了。

刺激我用英文写作的还有第二个因素。大概是1953年我经过芝加哥时的一次演讲活动。麦克奈尔(Harley McNair)教授邀我共进午餐。他曾任教于中国,当时在芝加哥大学任历史教授,他给我看了一份他编的手稿。他应联合国之约准备一部关于中国历史与文化的书,那将是有关许多国家的丛书之一。

他约请许多著名的权威人士围绕这一主题撰写不同的章节。但我发现手搞中缺少思想和文学方面的内容。麦克奈尔教授问我是否愿意为此撰写某些章节。我说你应当约请更加权威的人士。最后我们商定,我约请胡适博士撰写中国思想的部分,他愉快一接受了。我又物色中国文学方面的人选,最终哥伦比亚的C. C. Wang同意撰写一章。

这些都激励了我以英文更多地出版。我曾应邀为大不列颠百科全书撰写有关中国哲学的内容,以致于后来有许多其它的百科全书,象Callier’s全美百科全书、宗教百科全书以及Funk and Wagna百科全书。事实上,我是唯一为百科全书撰写中国哲学部分的。正如台湾一份出版物指出的,我大概垄断了百科全书关于中国哲学的撰写。情况的确如此,当然,写得好坏是另外一个问题。

我还担任了哲学百科全书中国哲学分卷的主编。这项哲学百科全书的工作要持续五十年。我则花费了大量时间并约请了七八个其它学者合作,来共同完成这项工作。

另一我个人较满意的出版,是我接受汤因比(Arnold Toynbee)的邀请,为他主编的《半个世界》这本书,⑤撰写有关中国的部分。这本书后来曾被译成日文与中文。

在英文方面的出版我可以说超过任何的中国学者,至少,在数量上我可以说是第一位,其它人大概在质量上可以和我一较长短。我写东西很快,我的字也很差,我有时自己都无法辨认。不过我打印,通常送到出版社的都是打印好的副本。

还有一次非常满意的是在欧洲的“宋代研究”项目,我不仅提交了几篇论文——其中那篇“朱熹对新儒学的总结”,我以为是我最好的文章之一,而且提供了许多中日的参考书目。更令我满意的是同哥伦比亚的合作,尤其是1960的《中国传统的根源》和后来的新儒家丛书。包括我翻译的《传习录》,⑥还有《近思录》。⑦在这些合作中,我有幸得到狄百瑞(Wm. Theodore de Bary)的关照。自1949年起,我们的合作持续了三十年。

我第一次遇到狄百瑞是1949年在岭南的校园里。他原是到北京去的,由于共产党来了,他就和其它学者一起南下,同理查菲尔德(Richfield)⑧等人来到了岭南。我们有几次去广州城,我发现狄百瑞与其它的美国同行们不同。我敢说许多年轻的美国人对中国学者都比较有自我防卫意识,也许是有些中国学者批评美国人的缘故。我却从来没有,至少没有故意那样做。我发现年轻的美国学者从不发问,只有四十岁以上、各方面都已经比较稳定,并且已经出版了一些成果的学者们才发问。资深学者像傅路德(L. Carrington Goodrich)就老爱发问。但是狄百瑞却好提问题,他也不在某个问题上采取特殊的立场。他谦逊而且开放。当有一天他到Hanover来商谈有关《中国传统的根源》时,我们的合作出版就从那时开始了。

我提到过我的《中国哲学资料书》,⑨这本书在火奴鲁鲁时已动笔,我一直从事这项写作,其中大部分是我在达慕思的晚上写出来的。它代表了十多年的劳动。其中包括周敦颐《通书》、《老子》、《大学》和《中庸》的全篇。这些通常都是单篇出版的,因此,这部书里你可以说包含了四部书。

此外,我在1963年还出版了王阳明的《传习录》,并为圣约翰(St. John)大学翻译了《六祖坛经》。⑩《老子》也在Bobbs Merrill以单行本出版。⑪所以你一年可以得到四本书(笑)。当然,我可不是说那四本书我只花了一年的功夫,它们代表了十多年的劳动。

1966-1981:彻谈慕学院任Gillerpie讲座教授时期

(六十年代初期,陈教授曾在匹茨堡的彻谈慕举办过讲座。“我喜欢那儿”,他说,“我希望退休时能到一个像岭南母校和达慕思那样的地方去。有一个优美的校园,不大的社区,那就是彻谈慕。”早在1963年,彻谈慕的校长爱德华·爱迪(Edward Eddy)博士就向陈教授提供这个职位,直到1966年能够赴任。陈教授很喜欢这个职位,因为可以自己安排研究时间,而这期间,研究的重点几乎完全集中到了新儒家思想。)

我的写作逐渐越来越多地集中到了新儒学,尤其是朱熹。并非我的兴趣有所改变,而是由于美国学术的发展是朝着这个方向。我觉得对我来说,更多地研究新儒学及朱熹的时机已经成熟了。

但是,我的写作越来越多地转向中文。我可以在中国大陆出书了。我不想在台湾出书,因为早些年那样会被认为支持那儿的政权,而我在政治上则是绝对中立的。

最初,我的文字在香港发表,那儿有一份小型刊物叫《人生》,由人文协会发行。协会组织者是一些对人文学科感兴趣的人,尤其重视新儒学。其中有唐君毅、钱穆、徐复观、牟宗三等人。我用英文写过一篇讨论“礼”的文章,⑫有人将它译成中文发表在《人生》上,由此我和《人生》有了联系,后来我在上面发表过一些文章,有的又直接在台湾被翻印。

此外,我也在台湾出书了。那时政治局势已经有些变化,因而从1969年起,我经常在台湾发表文字。在1982年就出版了《朱子门人》、《朱学论集》以及我关于朱熹的论文选集。这些都是在学生书局出版的。

现在又有两本新书正在印刷。一本是关于王阳明传习录的集释和详注,⑬另一本是围绕新儒学的中英文论集。⑭这两本在台湾分别有盗版,不过看起来得满足需求,于是学生书局要求我作些修订与增补,现在已经完成了。

我选择写朱熹的门人及出版王阳明传习录的集释详注,是因为我想:如果我从事一般历史性的写作,那么我的书十年、二十年,至多五十年之后将会失去价值,会有新的书取而代之,但我希望留传下来一些更长久的东西。于是我就打算写一部有关朱熹门人的书,这方面的书相当少,而且错误很多。对《朱子门子》和《传习录集释详注》,我利用了包括日本和韩国在内迄今为止几乎所有的相关资料。我想百年后如要进行这方面的研究,这两部书仍有参考价值。同时,我也没有放弃诸如再诠释、评价之类的工作,接下来又有大量的翻译工作。

首先是花费了三年的时间参加翻译新儒家的一些资料书,从1977到1980年。⑮这项工作完成后,我获得了美国人文基金会(the National Endowment for the Humanities)的一笔奖金,用于我自己的翻译工作,即陈淳的《性理字义》,⑯那是从1978年至1980年。同时,我又写了十六万字关于新儒家的条目,不仅是对各条目进行引述、解释及界定,实际上是对这些观念从宋至清代的演变作了一番交代与评价。我一直打算写那样一本书,但是台北的韦政通教授有一个更大的计划,韦曾独自出版过五百页的《中国哲学辞典》。他力邀我和余英时等人参加,重新撰写一部这样的书。我很高兴接受了下来,并在1981年完成了任务。⑰

另一部正在进行的书我还未命名,⑱我决定写一百个条目,主要处理朱熹。其中我重点要做些考证工作。在我关于朱熹的集子中有许多课题是中、日、韩学者没有处理过的。比如人们常谈到朱熹的清贫,但不过是只言片语。我做了大量的发掘工作,获得了许多细节的材料,来显示他究竟是怎样的清贫。再比如他的宗教生活,人们关于他的宗教思想也谈了很多,但却并无关于他自己是如何践行的。我这部“一百个条目”的书就是处理这些看起来很细小但却很有意义的问题。例如,朱熹是如何对待妇女的,他如何对待自己的母亲,如何对待其它妇女。我一直进行这方面材料的积累,看他提到多少名妇女以及为什么提到她们。我想即使在王懋竑的年谱里,所提到的也不超过十个人,但我却发现了二十多个。有些日本学者提到一些,但有的却从未被任何人提起过。

(陈教授继续谈了他的职业生涯,包括那些给研究生、同事和出版社校读手稿的时光。对于所获的荣誉,他深为感动,特别是1978年当选为中央研究院(Academia Sinica)院士,以及1980年被达慕思学院授予人文荣誉哲学博士(the conferral of an honorary degree),也正是在1980年,他的孙子Christopher从达慕思毕业。对于达慕思的那次经历,陈教授说:“那真是太美好了,当授予学位仪式举行时,所有的教师都站了起来。有人告诉我那是从未有过的。你看,我在 Hanover 和New Hampshire仍有很多朋友。”)

1979: 还乡

(1979年,陈教授带着全家回了一趟中国,重返广州和故居,这里的简略叙述从他们到达广州开始。)

当我们出了海关到达火车站时,我们非常惊讶有这么多人来迎接。我们实际上并没有通知什么人,并且他们还用政府的车送我们到宾馆。据说部分原因是我的一位女同学,她在城里很有威望,非常活跃。但另一部分原因可能是因为我当选为中研院院士以及其它的活动曾经在报纸上有报道。

在最高级的宾馆里为我们举行了官方的招待晚宴。在我的观念中,共产党人非常严肃、强硬、纪律严明、冷漠,但令我惊喜的是,宴会上的知识分子们都很和善、幽默、风趣,也不那么一本正经,完全不像过去的知识分子。我们当然不谈及政治,我们谈过去的老朋友、过去的时光,非常高兴。

我回到母校并带孩子们到他们出生的医院。一个护士告诉我说她认识那个曾为两个孩子接生的护士,她现在已经退休了,住在几百里以外。

(以下录音是在1983年5月6日和6月4日)

我们家以前曾住过的房子现在被分成四个单元,住着一位教授、一位学校职员和一名工人。

我想在校园里随便走走,省市来的干部们要我们由固定的小门出入,我以为他们是想限制我们的活动,但不久我发现他们其实是想照料好我。由于老年人还是受尊重的,我坚持随便走走,他们就同意了。

那时所有的大学都不允许有校友会。我想政府是要避免太多的民间组织吧。但广州却有非正式的校友会。由于我当时在校是活跃分子,校友们听说我来了,便组织了一次校友聚餐会。他们取得了官方许可,结果来了二百多人,我们唱起老歌,欢声一片。

当然,有几位老朋友被送到农场接受再教育去了。前面提到的那位女同学,则伤了背,不能来。

我注意到我的一位老友不在场,我就问了一下,结果说他被送到农场,得整天用竹篓背砖头,背部严重损伤,无法前来。这给我们欢乐的氛围投下一抹阴影。

随后,在政府官员、老友和以前的学生陪同下,我们参观了许多风景点和古迹。我意识到在文革中广州的历史古迹不止一处遭到了破坏,但我觉得人们对这个问题很重视,毕竟,恐怕再没有比中国人更有历史感了。

一天上午,我们决定回到广州西南七十里外的村里看看,一到镇里,我们预订的宾馆经理就来迎接我们,他还告诉我有位老太太来等了我好几天,从早等到晚。我很奇怪这个老太太是什么人。

于是我就去见她,是位七八十岁的老太太,她立刻告诉我她叫阿顺。我有七十年没听到过这个名字了,但我立刻想了起来,她是当年我母亲买来帮忙做家务的一个女孩。

那时她在家里只是烧烧茶水、带带我,我那时不过三四岁,总是离不开她。我去广州上学后就很少见到她了,但我记得她的名字。

她告诉我她的孙女们都有了职业,一个是教师,一个在医院做高级护理。社会变化很大。在过去的日子,当她到了一定年龄,我母亲就会为她找一户家境较好的人家,恐怕几代人都会是那样。但是现在她的孙辈们却都有了职业。这可真是件了不起的事儿。有些事可能只有共产党才办得到。

过去村里有许多庙,现在都不见了。最可惜的是那两处纪念陈家两位杰出人物的祠堂,其中一位是十一世纪的状元,就是他让我们的祖先南迁。我童年时曾到祠堂里念书,但现在都毁掉了,代之以现代样式的二层建筑,目前利用率很高,但我想不久就会变得矮小而破旧了。

进了村子以后,我可以辨认出整体风貌一如四十年前的样子。所有的房子,其中一百多所砖瓦房,都还保存得很好。只是有的地方泥灰脱落,需要修整。我从村子当中的巷子一直走到最后我们家的房子。

我印象很深,小时候觉得那条巷子很宽,但现在却是那么狭窄。它不超过四尺宽,石板铺地,污物露天可见。这可曾是附近一带最好的村子之一。

我进屋时厅里挤满了人,除了我的堂弟,谁也没见过。我念大学时他上高中,现在也七十多岁了。他看上去还很硬朗。其余都是我之后一至三代的人。当然,我们谈家里的事。他们谈得最多的就是需要钱结婚、付医药费、迁祖坟之类的事,以及想去美国或者香港。

我在中国北方和中部的旅行中没听到关于出国之类的话,但在南中国,由于邻近香港,很多人都想出去,但很少人办得到。

房间看起来很干净,无疑是为了迎接我们而打扫的。另外,我注意到母亲以前设置的那些祭台都不见了,这在我的意料之中。

那儿有了电灯,我觉得很新鲜,就问他们电费怎么样,他们告诉我一个月不到两块钱。不过没有自来水,仍得像往常那样到半里外运水。不过现在,就是两年前,我听说村里建了几个中心水泵,人们可以到那儿的龙头去接水了。田地也需要灌溉,在许多地方都可以听到水泵的声音。

在谈话当中,我的孙侄女叫我去她房间谈点儿私事。我曾为了家里的一项工程寄了两千美元回去,工程后来没有进行,她就将钱保存起来,当时打算还给我。当然我不想在大厅里谈这事,她也想私下里给我。

这令我产生一些想法。以往,男子不能进入女子的内室,除非是他妻子和女儿。公公也不能进入儿媳的居室,这是传统。如今却说明中国社会在过去四十年里发生了巨大的变革。妇女们彼此称同志或直呼其名,像那种“二叔”、“三侄”之类的传统称呼已经不用了。她们仍叫我“公公”,但已不叫“二老爷”了(笑)。

谈话快结束时,天已快黑了。侄孙告诉我说一切都准备好了。

我说:“准备好了什么?”

原来是祭祖。他们在祭台前布置好了东西,祭祖的祭台原来还在。

我还是孩子时父亲叫人将祭台雕刻得很精美,并镀上金,有几层,现在都暗淡了。我看见祭台的边和父亲的画像,画像是用碳瓷制的。我的侄孙准备好了香、爆竹、茶、酒、鸡、猪肉、火腿,还有纸钱,一切都准备好了。

我不容多想,于是对我坐在一旁的孩子们说:“我现在要以我的方式来表达对祖先的纪念。可以跟着做,也可以以其它方式,你们自己决定。”

于是我就像从前那样行三叩九拜礼,我的三个孩子都跟着进行。

我儿子当然照了像,后来他们给我看那张照片,照相机照出了金光,人眼看不到,相机却给照了出来,所以那张相片非常珍贵。

我有时想(笑),有朝一日我的牌位也会在那儿,上面刻着我和妻子的名字。

华霭仁:那祭台上有几代人呢?

陈荣捷:有五代,不过一个祭台就包括了几千年所有陈家的人了(笑)。

华霭仁:你不在时这种祭祀活动进行吗?是否只是由于你的到来才进行的呢?

陈荣捷:我问过他们这个问题。有几年,由于物质条件匮乏,他们没有以专门的方式举行。1951-1952这两年,他们在祖先生卒忌日时简单举行过。文革期间我就不知道了。但他们逐渐又恢复了祭祖仪式。如今他们可以办得很像样,因为物质条件好了。而且也像以往一样,不仅在祖先的生日,也在一些节日举行。

后来我看了下钟,只剩下一个半小时了,我想应去看看父母的坟。

我曾听说五十年代初父母的坟被共产党给挖了,尸骨拿去做了肥料,我也相信了。但当我回家时,却被告知父母的坟仍完好无损,是迁到了高处。

但是到那儿一半路程得先乘车,然后骑自行车,最后再走路,整个行程得二个小时。我因为要回广州参加当晚专门为我举办的校友会,因此,只能下次回国再去了。

有关共产党在中国所作所为的谣传并不都是真的,但即使有一半是真的也就足够了。

有一件真实的事发生在1951年,我们七个村子里有十个人被当作地主给枪毙了。那些人我都认识。我刚听说时简直难以置信,他们当中有好多都是爱国者,曾经抗击过日本的侵略。其中有一个年纪比我小的甚至组织过游击队同日本人周旋了八年,他应当是个英雄。经过几年的思索,我得出了大致的看法:那十个人在人群中都有相当的影响力,共产党也观察了一两年,当他们被认为并不支持新政府,至少是不明确表示支持新政府时,他们就不可避免地要被铲除。

我同他们当中的几个共过事,为了村里的学校和其它一些事。我想如果我在中国的话,我将是第十一个,我想会的。

(以下的谈论是关于治水、导电和社会的变化,尤其是男女的地位关系和婚礼的情况。)

对一生的回顾

我想再说说我回村时的个人感受。如果不能更多的话,起码我还想再回去一次。这不只是一种传统的感情……,那儿是我的根,我对那儿满怀感激之情。我是第一个上新式学校的人,……我能为那儿做些事情。如果我没有出去上学,如果父亲没有鼓励我那样做,如果我没有执意要去广州,我会和那儿大多数人一样,要么至今仍是一名贫穷的农民,要么是到美国、澳洲和东南亚挣钱谋生……,我觉得自己有特别的机缘,由此我满怀感激。我想为村里做些事情。当然,我所能做的只是寄些钱回来,为家乡作些贡献。

有时我会问自己:如果我的生命能再来一次,我还会做同样的选择吗?无疑还会如此。

当然,这样有利也有弊。中国有句话叫“针无两头利”,就像美国的谚语“you can't eat the cake and have it”一样。

从反面来看,我离开中国没能参加三十年代的抗日、四十年代的建设以及新政权的建立。

我觉得也许没能尽到我的责任。当然,我可以说在美国传播了中国文化,并且实在说起来,我认为自己也是在作一项很好的工作。

另一个不利的可能是:如果我留在中国,我个人是否会比在美国更成功、取得更高的地位和名誉?我想大概会的。如果留在中国,我会成为学院或大学的校长。我不奇怪自己会成为一个国家级的人物,当然,这在美国是不行的。

在美国有一个文化认同的问题。中日战争期间,⑲当意识到我将不能回到中国时,我就决定全家要留在这儿,而既然如此,我甚至提倡溶入美国这个大熔炉。我不是说要忘掉中国文化和自己的遗产。不、不,绝不是这个意思,但是我们应当认同美国这个社会。

我主张:一般院校在亚洲研究方面应和综合性大学有所不同。综合性大学是研究中心,有较完善的图书馆,能够建立亚洲研究的专职部门。但对于一般院校,亚洲研究只能满足人们的好奇心,只会建得最晚、散得最早,事实证明确是如此。因此我拒绝在达慕思设立东亚研究系。我至今仍然相信这一点。但是,我倒希望所有的系都应有亚洲的课程,历史不应只是西方的,而应是世界的。

哦,我接受了少数民族的角色,对我来说,这在一定程度上是一种损失。

但是从有利的一面来看,情况又平衡了,甚至更好,财政方面,我很稳定,孩子们也都得到了妥善安置,我也拥有各种各样的特殊荣誉。我从未考虑退休到香港、台湾或中国大陆……。我一点儿也不喜欢香港。我有到那儿任教的机会,但我无法称港督为“阁下”。每次去香港我都想尽快离开。至于中国大陆,我倒不在乎物质条件的落后,我可以适应,因为我是在那种环境下长大的,但是那儿仍然缺乏我需要的自由氛围。台湾还可以,不过我更愿意在美国退休。

蕙馨的眼睛很差,她几乎看不到东西。我不知道在美国退休后能否得到相应的关照,或者是得去台湾才行。我们不想陷入那种局面,否则我们会选择去台湾。我希望能有个解决的办法,如果情况不利的话,会是美国生活一个不令人满意的写照,因为老人或有障碍的人未能得到满意的照顾。

但是,总的来说,如果我的一生能再来一次,我还会像这样生活。孔子说:“假我以年,可以无大过矣。”当然我会作同样的选择。

注释:

①记录稿说是1927年,这显然是个错误。

②辛克莱尔是世界文学教授,对日本文学尤感兴趣。他1936年组建了不同系科交叉的东方研究所,并在1942年成为夏大校长。

③这是一个有关世界宗教史的系列讲座,1936年由美国学术团体联合会通过其宗教史委员会发起。陈教授举办讲座时,尼尔森(Martin P. Nillson)关于“希腊流行宗教”(1940年)和法兰克弗(Henri Frankfort)的“古代埃及宗教”(1948年)的讲座内容已经成书。

④这个书评发表在《东西方哲学》,1954年7月,页175—181。

⑤1973年在美国由Holt、Rinehart和Winston出版。

⑥哥伦比亚大学出版社,1963年。

⑦哥伦比亚大学出版社,1967年。

⑧这可能指人类学家罗伯特·雷德斐(Robert Redfield),他那时在岭南。

⑨普林斯顿大学出版社,1963年。

⑩以《坛经:禅宗的基本经典》为题由圣约翰大学出版,1963年。

⑪以《老子之道》为名由Bobbs-Merrill出版社出版,1963年。

⑫《新儒家“礼”的观念检讨》清华研究,1964年2月,页123—148。

⑬学生书局1983年出版。

⑭这本关于新儒家的论文集1969年由东方协会双语出版。

⑮增订本由学生书局以《王阳明语录》为名于1984年出版。

⑯哥伦比亚大学出版社,1986年。

⑰韦政通1977年出版的叫《中国哲学辞典》。陈教授参与撰写的叫《中国哲学辞典大全》。台北水牛出版社,1983年出版。

⑱陈教授最后选定的题目是《朱子新探索》,夏威夷大学出版社,1989年。

⑲这当然是指二战。